- साइकिल Patrika | Cycle Magazine

- विशेष लेनदेन | Vishesh Len Den

- सोलहवें साल पर तुम्हारे नाम माँ की चिट्ठी | Solhaven Saal Par Tumhare Naam Chitthi

- एक टुकड़ा गायब | Ek Tukda Gayab

- बिलकुल तंग और बहुत ही सिकुड़ा हुआ | Bilkul Tang Aur Sikuda Hua

- क्या जगह है? | Kya Jagah Hai

- इंद्रधनुष मछली | Indradhanush Machchli

- गुलाम डेव – कवि, कलाकार और कुम्हार | Gulam Dave Kavi, Kalakar Aur Kumhaar

- ओह, नहीं! | Oh Nahin

- नन्हा टिन का सैनिक | Nanha Tin Sainik

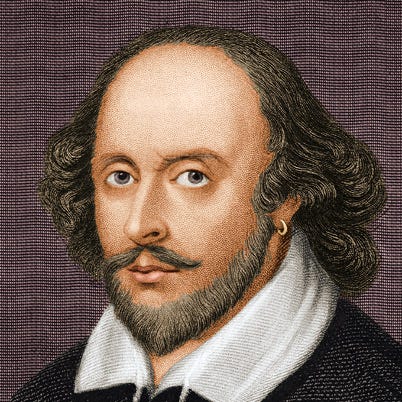

William Shakespeare

हैमलेट | hamlet, ओथेलो | othello, ऐज़ यू लाइक इट | as you like it, रोमियो और जूलिएट | romeo aur juliet.

विलियम शेक्सपियर - WILLIAM SHAKESPEARE

Books By विलियम शेक्सपियर - WILLIAM SHAKESPEARE :

मैकवैथ - Macbeth

शेक्सपीयर के कथानक - Shakespeare Ke Kathanak

ओथेलो - Othello

जूलियस सीजर - Juieyesh Sijar

जैसा आपको अच्छा लगे - AS YOU LIKE IT

रोमिओ और जूलिएट - ROMEO AND JULIET

विलियम शेक्सपीयर की जीवनी | William Shakespeare Biography In Hindi

William Shakespeare Biography in Hindi / विलियम शेक्सपीयर 16 वीं शताब्दी के अंग्रेजी भाषा के महान कवि, नाटककार तथा एक अभिनेता थे। उनके द्वारा बनाई गयी नाटक इतना प्रसिद्ध है की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है। वे इंग्लैंड का राष्ट्रिय कवी और “बार्ड ऑफ़ एवन” से जाने जाते है। उन्होने 38 नाटक, 154 चतुर्दश पदि कविता, 2 लंबी विवरणात्मक कविताएँ, और बहुत से छंद और लेखन कार्य किए। शेक्सपियर मे अत्यंत उच्च कोटि की रचनात्मक प्रतिभा थी उन्हें कला के नियमों का स्वाभाविक ज्ञान था प्रकृति से उन्हे मनो वरदान मिला था अत: उन्होंने जो कुछ छू दिया वह सोना हो गया। उनकी रचनाएँ विश्व प्रसिद्ध है।

विलियम शेक्सपीयर का परिचय – William Shakespeare Biography in Hindi

शेक्सपियर के नाटकों का जादू आज भी दुनिया पर छाया हुआ है। उनके नाटकों में उभरी संवेदना से हर इंसान वास्ता रखता है. शेक्सपियर के नाटकों के पात्र चाहे वह हीरो हो, हीरोईन या फिर विलेन आज भी हमारे आस-पास नजर आते हैं। किसी अन्य नाटककार की तुलना में इनके नाटक अधिक बार प्रदर्शित किये गए हैं और आज भी किये जा रहे हैं। इनके काम को लोगों ने बहुत सराहा है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, जूलियस सीजर प्रसिद्ध है।

प्रारंभिक जीवन – Early Life of William Shakespeare

विलियम शेक्सपीयर का जन्म 26 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड आन एवन में हुआ, वे जॉन शेक्सपियर तथा मेरी आर्डेन के ज्येष्ठ पुत्र एवं तीसरी संतान थे। उनके पिता जॉन शेक्सपियर एक सफल लोकल व्यापारी और निर्माता थे। इनके माता मर्री शेक्सपियर एक पड़ोसी गाँव के धनी जमींदार की बेटी थीं। इनके माता पिता की 8 संतानें थी उनमें से विलियम शेक्सपियर तीसरे थे एवं वे अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके जन्म स्थान स्ट्रेटफोर्ड उस जमाने में एक छोटा शहर था, जिसकी आबादी लगभग डेढ हजार से लेकर दो हजार के बीच तक थी।

विलियम शेक्सपियर का करियर – Career of William Shakespeare

विलियम शेक्सपियर ने अपनी स्कूली शिक्षा एक स्थानीय स्कूल स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल से की थी। अपनी पिता की बढ़ती आर्थिक मुस्किलो के कारण उन्हें पढाई छोड़कर छोटे मोटे धंधों में लग जाना पड़ा। इसके बाद उन्होने जीविका की तलाश में 1587 में लन्दन चले गये, लंदन मे उन्होंने एक रंगशाला में किसी छोटी नौकरी पर काम किया।

लंदन जाने के एक और कारण था की कदाचित् चार्ल कोट के जमींदार सर टामस लूसी के उद्यान से हिरण की चोरी की ओर कानूनी कार्यवाही के भय से उन्हें अपना जन्मस्थान छोड़ना पड़ा।

विलियम ने अपने नाट्य कैरियर की शुरुआत सन 1585 में की, और 7 साल तक उस पर काम किया। 1592 तक विलियम शेक्सपियर रंगमंच की दुनिया में मशहूर हो चुके थे। इस कारण शेक्सपीयर की पॉपुलीरिटी को नीचा दिखाने के लिए, इसी साल रोबर्ट ग्रीन नामक व्यक्ति ने विलियम शेक्सपियर का नाम चुनकर एक लेख लिखा था और उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन शेक्सपियर ने आलोचकों और प्रशंसकों दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

1594 के बाद से शेक्सपियर के लगभग सभी नाटक भगवान चेम्बर्लेन के आदमियों द्वारा प्रदर्शित किये गए। यह ग्रुप कुछ ही समय में सर्वोच्च स्थिति में पहुँच गया, इसे लन्दन में एक अग्रणी कंपनी प्ले कर रही थी। इतना ही नहीं विलियम शेक्सपियर ने सन 1599 में अपना स्वयं का थिएटर खरीदा और उसका नाम ग्लोब रखा।

1603 में उन्हें एक शाही पेटेंट के साथ एक कम्पनी द्वारा सम्मानित किया गया। वह ग्रुप शेक्सपियर के कई लोकप्रिय साहित्य के प्रकाशित और बेचे जाने के बाद से बहुत लोकप्रिय हो गया। शेक्सपियर ने स्वयं के तथा दूसरों के लिखे कई नाट्य में अभिनय किया। जिनमें से कुछ ‘एव्री मेन इन हिज हुमौर’ ‘सेजनस हिज फॉल’ ‘दी फर्स्ट फोलियो’ ‘एस यू लाइक इट’ ‘हैमलेट’ और ‘हेनरी 6’ शामिल हैं। 16 वीं शताब्दी के अंत और 17 वीं शताब्दी के शुरुआत में शेक्सपियर के कैरियर के ग्राफ में एक सम्रध्द वृद्धी हुई।

विलियम शेक्सपियर एक नाटककार और अभिनेता के साथ – साथ अंग्रेजी कवि भी थे। सन 1593 और 1594 में अपने नाट्य कला के साथ – साथ उन्होंने कविता लिखने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने उस समय 2 कविता ‘वीनस एंड एडोनिस’ एवं ‘दी रेप ऑफ़ लूक्रेस’ लिखीं। शेक्सपियर ने ‘अ लवर्स कंप्लेंट’ और ‘दी फोनिक्स एंड दी टर्टल’ कविता भी लिखीं।

शेक्सपियर में अत्यंत उच्च कोटि की सर्जनात्मक प्रतिभा थी, उनकी रचनाएँ न केवल इंग्लिश भाषा के लिए गौरव की बात हैं बल्कि विश्ववाङ्मय की भी अमर विभूति हैं। शेक्सपियर की कल्पना जितनी प्रखर थी उतना ही गंभीर उनके जीवन का अनुभव भी था। अत: जहाँ एक ओर उनके नाटकों तथा उनकी कविताओं से आनंद की उपलब्धि होती है वहीं दूसरी ओर उनकी रचनाओं से हमको गंभीर जीवनदर्शन भी प्राप्त होता है।

विलियम शेक्सपियर की शादी – William Shakespeare Wife

विलियम शेक्सपियर की शादी ऐनी हथावे के साथ हुवा था। विलियम शादी के समय महज 18 साल के थे तथा ऐनी 26 साल की थीं। जब उनकी शादी हुई. ऐनी, विलियम से 8 साल बड़ी थीं। इनकी शादी के 6 महीने बाद इनकी एक बेटी हुई सुसंना, जिसकी शादी जॉन हॉल से हुई। इसके बाद इनके 2 जुड़वाँ बच्चे हुए हम्नेट और जूडिथ। हेम्नेट की 11 साल की उम्र में मृत्यु हो गई और जूडिथ जिसकी शादी थॉमस क़ुइनी से हुई। इस तरह विलियम शेक्सपियर के तीन बच्चे हुए।

तिथियो मे मतभेद

शेक्सपियर की रचनाओं के तिथिक्रम के संबंध में काफी मतभेद है। 1930 मे प्रसिद्ध विद्वान् सर ई.के. चैंबर्स ने तिथिक्रम की जो तालिका प्रस्तुत उसे आज प्राय: सर्वमान्य है। उनके जन्म की तारीख को लेकर भी हमेशा से बहस बना हुआ है। प्राचीन विद्वानों ने 18 वी शताब्दी तक 23 अप्रैल माना था, बाद मे 26 अप्रैल को माना गया।

विलियम शेक्सपियर की मृत्यु – William Shakespeare Death

विलियम शेक्सपियर का निधन 23 अप्रैल 1616 में हो गई। अपनी मृत्यु के 3 साल पहले उनके जीवन के कुछ रिकॉर्ड ही जीवित थे. चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने 5 अप्रैल सन 1616 को होली ट्रिनिटी चर्च के चांसल में प्रवेश किया। वे वहाँ अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ थे।

सम्मान और पुरूस्कार :- William Shakespeare Awards

19वी सदी में विलियम शेक्सपियर के जन्म स्थान के रूप में स्ट्रेटफोर्ड को तीर्थ का दर्जा दिया गया। जिस घर में उनका जन्म हुआ था, उसे सन 1847 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्रदान किया गया। 1932 में रॉयल शेक्स्पियर थियेटर का निर्माण किया गया और सन 1964 में शेक्सपियर सेंटर की स्थापना की गयी।

Also Read More •

- रहीम के लोकप्रिय दोहे हिन्दी अर्थ सहित

- नोबेल पुरूस्कार के जन्मदाता अल्फ़्रेद नोबेल की कहानी

- इलियाना डी ‘क्रूज़ की जीवनी

- विलियम शेक्सपियर के सुवचन

Please Note : – William Shakespeare Biography & Life History in Hindi मे दी गयी Information अच्छी लगी हो तो कृपया हमारा फ़ेसबुक ( Facebook) पेज लाइक करे या कोई टिप्पणी (Comments) हो तो नीचे करे।

Related Posts

हिलेरी क्लिंटन की जीवनी | Hillary Clinton Biography In Hindi

लाला हरदयाल की जीवनी | Lala Hardayal Biography in Hindi

1 thought on “विलियम शेक्सपीयर की जीवनी | william shakespeare biography in hindi”.

helpful for my holiday works

Leave a Comment Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

विलियम शेक्सपियर का जीवन परिचय (william shakespeare biography in hindi 2024)

विलियम शेक्सपियर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, नाटककार और अभिनेता थे जिन्हें व्यापक रूप से अंग्रेजी भाषा के सबसे महानतम लेखकों में से एक माना जाता है। शेक्सपियर के कार्यों का दुनिया भर के साहित्य के क्षेत्र में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को आज भी लोग बहुत महत्व देते है।

उन्होंने कई नाटक लिखे, जिनमें प्रमुख है “हैमलेट,” “मैकबेथ,” और “रोमियो एंड जूलियट” जैसी रचनाएं इसके अलावा त्रासदियों के साथ-साथ “ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम” और “ट्वेल्थ नाइट” जैसी कॉमेडी रचनाएं भी शामिल हैं। उनके नाटक अक्सर प्रेम, शक्ति, विश्वासघात और मानव स्वभाव की समग्र भावनाओं के विषयों से रूबरू करवाते हैं।

शेक्सपियर की कविता, विशेषकर उनके सॉनेट्स, अपनी सुंदरता और भावना की गहराई के लिए जानी जाती हैं। उनकी भाषा बहुत समृद्ध और काव्यात्मक है, यादगार वाक्यांशों और अभिव्यक्तियों से भरी हुई है जिन्हें आज भी लोगों द्वारा उद्धृत और अध्ययन किया जाता है।

उनके द्वारा लिखी गई 400 साल पहले की रचनाओं के बावजूद, शेक्सपियर की रचनाएँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई हैं जिसे दुनिया भर में प्रदर्शन और अध्ययन किया जा रहा है। उनकी रचनाएं साहित्य, भाषा और संस्कृति पर उनका प्रभाव अतुलनीय है, जिसने उन्हें कला और लेखन की दुनिया में एक कालजयी व्यक्ति बना दिया है।

विलियम शेक्सपियर का जीवन परिचय

विलियम शेक्सपियर का प्रारंभिक जीवन.

विलियम शेक्सपियर एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि थे। उनके पिता जॉन शेक्सपियर एक सफल ग्लोवर (दस्ताना-निर्माता) थे जबकि उनकी मां मैरी आर्डेन हाउसवाइफ थी जो एक संपन्न जमींदार की बेटी थीं। वे मूल रूप से वारविकशायर के स्निटरफील्ड में रहते थे।

शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के स्ट्रैटफ़ोर्ड अपॉन एवन में हुआ था जहां उनका बचपन गुजरा। वह आठ बच्चों में से तीसरे और सबसे बड़े जीवित पुत्र थे। वह बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे।

हालाँकि उनकी स्कूली शिक्षा के कोई विशिष्ट रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने स्ट्रैटफ़ोर्ड में किंग्स न्यू स्कूल में पढ़ाई की थी, जो उस समय का सबसे अच्छा स्कूल हुआ करता था। उनके पास बहुत अधिक औपचारिक शिक्षा तो नहीं थी, लेकिन उनमें लेखन और कहानी कहने की प्रतिभा बहुत बेहतरीन थी।

यह भी पढ़ें – खान सर का जीवन परिचय, Khan Sir Real Name, Age, Net worth और बहुत कुछ

विलियम शेक्सपियर की पर्सनल लाइफ

18 साल की उम्र में, शेक्सपियर ने ऐनी हैथवे से शादी की, जो 26 साल की थी। उन्होंने 27 नवंबर, 1582 को विवाह शादी की थी। उनकी पहली संतान, सुज़ाना, उनकी शादी के छह महीने बाद पैदा हुई, उसके लगभग दो साल बाद जुड़वाँ बच्चे, हैमनेट और जूडिथ का जन्म हुआ। पर दुःख की बात ये थी कि हेमनेट की 11 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई।

विलियम शेक्सपियर का करियर

जब वह छोटे थे तो वह लंदन चले गए और थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। उस समय, थिएटर बहुत लोकप्रिय था और शेक्सपियर को एक अभिनेता और नाटककार के रूप में सफलता मिली। उन्होंने कई नाटक और कविताएँ लिखीं जिन्हें लोगों ने पसंद किया। शेक्सपियर ने अपनी अधिकांश ज्ञात रचनाएँ 1589 और 1613 के बीच लिखा था।

शेक्सपियर के नाटकों में प्रेम और रोमांस से लेकर त्रासदी और कॉमेडी तक कई तरह के जेनर शामिल थे। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में “ रोमियो एंड जूलियट ,” “हैमलेट,” “मैकबेथ,” और “ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम” शामिल हैं। शेक्सपियर ने अपना अधिकांश समय लंदन और स्ट्रैटफ़ोर्ड में बिताया।

शेक्सपियर अपने जीवनकाल में ही बहुत प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं कि वह इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि के रूप में सम्मानित है। वह लॉर्ड चेम्बरलेन्स मेन नामक एक प्रतिष्ठित थिएटर कंपनी के सदस्य थे, जो बाद में किंग्स मेन बन गई जब किंग जेम्स प्रथम उस कंपनी के मालिक थे।

भले ही शेक्सपियर की रचनाओं को लिखे हुए 400 वर्ष से भी अधिक हो गए पर उनके कार्यों का प्रदर्शन और अध्ययन आज भी किया जाता है। उन्हें अक्सर अंग्रेजी भाषा के महानतम लेखकों में से एक माना जाता है। उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं से आज भी लोग प्रभावित है।

शेक्सपियर इंग्लैंड के एक प्रमुख लेखक थे। आज भी शेक्सपियर की कविताएँ और नाटक उनकी सबसे बड़ी विरासत हैं। उन्हें दुनिया का पहला उपन्यासकार भी माना जाता है लोगों में वह आज भी बहुत लोकप्रिय हैं।

शेक्सपियर का लेखन करियर लगभग 1580 के दशक के अंत में शुरू हुआ। कुछ ही समय में उनका नाम शीर्षक पृष्ठों पर दिखाई देने लगा, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। शेक्सपियर ने लेखन के अलावा नाटकों में अभिनय भी किया। उन्हें शाही भूमिकाएँ निभाने के लिए जाना जाता है।

यह भी पढ़ें – 100+ Swami Vivekananda Quotes In Hindi – स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन

विलियम शेक्सपियर की उपलब्धियां

शेक्सपियर लेखन और रंगमंच की दुनिया में एक सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे! उन्होंने प्रेम से लेकर त्रासदी और इतिहास तक सभी प्रकार के विषयों को शामिल करते हुए कुल 39 नाटक लिखे। आपने शायद हेमलेट और रोमियो और जूलियट जैसे उनकी रचनाओं के कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में सुना होगा, है ना?

साथ ही, उन्होंने 154 कविताएँ लिखीं जो प्रेम से लेकर जीवन और यहाँ तक कि मृत्यु तक हर चीज़ के बारे में बात करती हैं! शेक्सपियर ने सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने नाटकों में अभिनय भी किया और यहां तक कि उनके पास एक थिएटर भी था! और वह अपने पैसे के मामले में वह बहुत समझदारी से निवेश किया करते थे।

उनके काम ने पिछले कुछ वर्षों में अन्य लेखकों से लेकर कलाकारों तक, बहुत से लोगों को प्रेरित किया है। और अब भी, उनकी कहानियाँ सभी फिल्मों और टीवी शो में दिखाई देती हैं! मूलतः, शेक्सपियर यह समझने में माहिर थे कि मनुष्य के रूप में हमें क्या चीज़ प्रभावित करती है, और उनका काम आज भी हमें चीजें सिखा रहा है।

विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 52 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1616 उनके निवास स्थान स्ट्रैटफ़ोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में हुई जहां उन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया। विलियम शेक्सपियर देश के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे।

साहित्य के क्षेत्र में विलियम शेक्सपियर के योगदान के कारण उनके जन्मदिवस को को देश में पारंपरिक रूप से 23 अप्रैल को सेंट जॉर्ज दिवस के रूप में मनाया जाता है। शेक्सपियर की मृत्यु 1616 में हुई थी उनकी मृत्यु के दो दिन बाद उन्हें होली ट्रिनिटी चर्च के चांसल में उन्हें दफनाया गया।

यह भी पढ़ें – तहसीन पूनावाला का जीवन परिचय (Tehseen Poonawalla Biography In Hindi)

विलियम शेक्सपियर की नेटवर्थ

विलियम शेक्सपियर के युग की वित्तीय प्रणालियों के कारण उनकी सटीक संपत्ति का अनुमान लगाना कठिन है। उनके पास स्ट्रैटफ़ोर्ड और लंदन में संपत्तियां थीं, जो रियल एस्टेट निवेश का संकेत देती हैं। आय के स्रोतों में अभिनय, नाटक लेखन और थिएटर का मालिक भी थे।

विशेष रूप से ग्लोब थिएटर के मालिक जहां वह उस थिएटर के शेयरधारक थे। सबसे धनी न होने के बावजूद, उन्होंने बुद्धिमान निवेश के माध्यम से अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित किया। उनकी विरासत मौद्रिक मूल्य से परे है, क्योंकि उनका साहित्यिक प्रभाव अमर है।

यह भी पढ़ें – 50+ Failure Motivational Quotes In Hindi – असफलता पर सुविचार

शेक्सपियर आज भी क्यों महत्वपूर्ण हैं?

विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के एक सुपर प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने बहुत सारे नाटक और कविताएँ लिखी हैं। वह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनकी कहानियाँ आज भी हमारे लिए अर्थपूर्ण हैं।

उनके किरदार वास्तविक लगते हैं, उन लोगों की तरह जिन्हें हम जानते होंगे, और उनकी कहानियाँ उन चीज़ों के बारे में हैं जिनसे हम अभी भी गुज़रते हैं, जैसे परिवार के साथ झगड़े, प्यार में पड़ना और युद्ध। दुनिया भर में लोग अभी भी उनके नाटकों का प्रदर्शन करते हैं और उनके नए संस्करण बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि हर जगह लोग उनकी कहानियों को कितना पसंद करते हैं।

शेक्सपियर ने बहुत सारी चीज़ें लिखीं – 38 नाटक, 154 सॉनेट और बहुत कुछ। यह सोचना पागलपन है कि एक व्यक्ति केवल 20 वर्षों में इतना कुछ लिख सकता है! जब उनकी मृत्यु हुई, तब उनके केवल दो नाटक ही छपे थे, लेकिन अब उनकी रचनाएँ हर जगह हैं।

विलियम शेक्सपियर कोट्स

विलियम शेक्सपियर दुनिया के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनकी चार सताब्दी पहले कहीं गई बातें और उनके प्रेरक विचार आज भी लोगों में नई प्रेरणा देते हैं उनके द्वारा कहे गए मोटिवेशनल कोट्स इस प्रकार हैं–

“हालाँकि यह कठिन लग सकता है, लेकिन कभी हार न मानें। क्योंकि दृढ़ता में ही जीत निहित है।”

“खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आपके भीतर महानता हासिल करने की शक्ति निहित है।”

“सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है।”

“आपके सपने आपके डर से बड़े हों और आपके कार्य आपके शब्दों से अधिक ऊंचे हों।”

“हमारे संदेह देशद्रोही हैं और हमें वह अच्छाई गँवा देते हैं जो हम अक्सर प्रयास करने से डरकर जीत सकते हैं।”

“अपने आप के प्रति सच्चे रहो, और इसे रात की तरह दिन का अनुसरण करना चाहिए, तब तुम किसी भी व्यक्ति के प्रति झूठे नहीं हो सकते।”

“भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं।”

“महानता से डरो मत। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं, और दूसरों पर महानता थोप दी जाती है।”

“हमारा भाग्य सितारों में नहीं बल्कि हममें निहित है।”

“जीवन का उद्देश्य खुश रहना नहीं है, बल्कि सार्थक होना है, उत्पादक होना है, उपयोगी होना है, जो आपने जीया है उसमें कुछ बदलाव लाना है।”

तो दोस्तों! विलियम शेक्सपियर के जीवन से जुड़ी है यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।

Q 1. विलियम शेक्सपियर कौन थे?

Ans: विलियम शेक्सपियर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार, कवि और अभिनेता थे जो 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में जीवित रहे। उन्हें अक्सर अंग्रेजी भाषा के महानतम लेखकों में से एक माना जाता है।

Q 2. विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा?

Ans: शेक्सपियर ने कई नाटक लिखे, जिनमें “रोमियो एंड जूलियट,” “हैमलेट,” “मैकबेथ,” और “ओथेलो” जैसे प्रसिद्ध नाटक शामिल हैं। उन्होंने कई सॉनेट भी लिखे, जो छोटी कविताएँ हैं।

Q 3. विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था?

Ans: शेक्सपियर का जन्म अप्रैल 1564 में इंग्लैंड के स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन में हुआ था।

Q 4. विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई?

Ans: शेक्सपियर का निधन 23 अप्रैल, 1616 को स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन में हुआ था।

Q 5. विलियम शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे?

Ans: शेक्सपियर ने कुल 37 नाटक लिखे जो संरक्षित हैं और आज भी खेले जाते हैं।

Q 6. शेक्सपियर ने किस भाषा में लिखा?

Ans: शेक्सपियर ने मुख्य रूप से अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में लिखा, जो 15वीं सदी के अंत से 17वीं सदी की शुरुआत तक इस्तेमाल की जाने वाली अंग्रेजी भाषा का एक रूप था।

Q 7. क्या विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटकों में स्वयं अभिनय किया था?

Ans: हाँ, शेक्सपियर एक अभिनेता भी थे और उन्होंने अपने स्वयं के नाटकों के साथ-साथ अन्य नाटककारों के भी कई नाटकों में अभिनय किया था।

Q 8. शेक्सपियर के सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन से थे?

Ans: शेक्सपियर के कुछ सबसे प्रसिद्ध नाटकों में “हैमलेट,” “रोमियो एंड जूलियट,” “मैकबेथ,” “ओथेलो,” “किंग लियर” और “ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम” शामिल हैं।

Q 9. शेक्सपियर के सॉनेट क्या हैं?

Ans: शेक्सपियर ने 154 सॉनेट लिखे, जो 14 पंक्तियों की कविताएँ हैं। वे अपनी सुंदर भाषा और प्रेम, सौंदर्य और समय बीतने जैसे विषयों की खोज के लिए जाने जाते हैं।

यह भी पढ़ें – अशोक चव्हाण का जीवन परिचय (Ashok Chavan Biography In Hindi 2024)

Leave a Comment Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of follow-up comments by email.

Notify me of new posts by email.

विलियम शेक्सपियर का जीवन परिचय | William Shakespeare Biography In Hindi

विलियम शेक्सपियर का जीवन परिचय William Shakespeare Biography, Wiki, Age, Wife, Family, Books, Life, Facts In Hindi

विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी कवि, नाटककार और यौगिक अभिक्रिया युग के अभिनेता थे. सहयोग सहित उनके मौजूदा कार्यों में कुछ 39 नाटक शामिल हैं, 154 गाथा (सॉनेट्स), तीन लंबी कथात्मक कविताएँ, और कुछ अन्य छंद, कुछ अनिश्चित लेखकत्व. उनका अध्ययन और पुनर्व्याख्या अभी भी जारी है.

18 साल की उम्र में उन्होंने ऐनी हैथवे से शादी की जिनसे उनके तीन बच्चे थे- सुज़ाना और जुड़वाँ हैमनेट और जूडिथ. 1585 और 1592 के बीच उन्होंने लंदन में एक अभिनेता, लेखक और लॉर्ड चेम्बरलेन्स मेन नामक एक प्लेइंग (खेल) कंपनी के हिस्से के मालिक के रूप में एक सफल व्यवसाय शुरू किया जिसे बाद में किंग्स मेन के रूप में जाना गया. 49 वर्ष की आयु में वह स्ट्रैटफ़ोर्ड में सेवानिवृत्त हो गए जहाँ तीन साल बाद उनकी मृत्यु हो गई.

विलियम शेक्सपियर जीवन परिचय | William Shakespeare Biography In Hindi

शेक्सपियर ने अपने अधिकांश ज्ञात कार्यों का निर्माण 1589 और 1613 के बीच किया था. उनके शुरुआती नाटक मुख्य रूप से हास्य और इतिहास थे और इन शैलियों में निर्मित कुछ बेहतरीन कृतियों के रूप में माने जाते हैं. उसके बाद उन्होंने 1608 तक मुख्य रूप से त्रासदियों को लिखा उनमें से हेमलेट, रोमियो और जूलियट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ सभी को अंग्रेजी भाषा में बेहतरीन कार्यों में माना जाता है. अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने ट्रेजिकोमेडीज़ लिखा और अन्य नाटककारों के साथ सहयोग किया.

प्रारंभिक जीवन

विलियम शेक्सपियर का जन्म और पालन – पोषण स्ट्रैटफ़ोर्ड-ऑन-एवन, वार्विकशायर, इंगलैंड में हुआ था. वह जॉन शेक्सपियर के पुत्र थे जो एक उर्ननग रपाल और एक सफल दस्ताने निर्माता (दस्ताने निर्माता) थे जो मूल रूप से वार्विकशायर के स्निटरफील्ड से और मैरी आर्डेन एक संपन्न जमींदार परिवार की बेटी. उनकी जन्म तिथि अज्ञात है लेकिन परंपरागत रूप से 23 अप्रैल को मनाया जाता है. वह आठ बच्चों में से तीसरे थे और सबसे बड़ा पुत्र थे.

हालांकि इस अवधि के लिए कोई उपस्थिति अभिलेख नहीं बचा है अधिकांश जीवनी लेखक इस बात से सहमत हैं कि शेक्सपियर को शायद स्ट्रैटफ़ोर्ड में किंग्स न्यू स्कूल में शिक्षित किया गया था.

जब शेक्सपियर अठारह वर्ष का हुआ तो उसने ऐनी हैथवे से शादी की. उनका जल्द ही एक परिवार हुआ जिसमें एक बेटी सुज़ाना और दो जुड़वां जुडिथ और हैमनेट शामिल थे. शेक्सपियर के इकलौते बेटे हैमनेट की 11 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई.

व्यवसाय |William Shakespeare Career

1592 तक शेक्सपियर ने एक अभिनेता के रूप में काम करना शुरू कर दिया था कई नाटक लिखे थे और लंदन में अपने भूगोल, संस्कृति और विविध व्यक्तित्वों के बारे में लिखने के लिए पर्याप्त समय बिताया था. माना जाता है कि शेक्सपियर के पहले नाटकों को 1592 से पहले या उसके आसपास लिखा गया था जिसमें बार्ड के नाटक में सभी तीन मुख्य नाटकीय शैलियों को शामिल किया गया था : त्रासदी (टाइटस एंड्रोनिकस), कॉमेडी (वेरोना के दो सज्जन), ‘द कॉमेडी ऑफ एरर्स’ और ‘द टैमिंग ऑफ द श्रू’ और इतिहास “हेनरी VI” त्रयी और “रिचर्ड III”. शेक्सपियर के कई अलग-अलग थिएटर कंपनियों से जुड़े होने की संभावना थी जब ये शुरुआती काम लंदन के मंच पर शुरू हुए थे.

1594 में उन्होंने एक मंडली के लिए लेखन और अभिनय शुरू किया जिसे लॉर्ड चेम्बरलेन्स के मेन के नाम से जाना जाता है (जब जेम्स प्रथम ने स्वयं को इसका संरक्षक नियुक्त किया तो राजा के आदमियों का नाम बदल दिया) अंततः इसके घर के नाटककार बन गए और 1599 में पौराणिक ग्लोब थिएटर की स्थापना के लिए अन्य सदस्यों के साथ भागीदारी की.

शेक्सपियर प्रसिद्द नाटक| Famous Work of William Shakespeare

1590 के दशक के मध्य और 1612 के आसपास उनकी सेवानिवृत्ति के बीच शेक्सपियर ने अपने 37 से अधिक नाटकों में से सबसे प्रसिद्ध नाटकों को लिखा, जिनमें शामिल हैं : “रोमियो एंड जूलियट,” “ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम,” “हेमलेट”, “किंग लियर”, “मैकबेथ” और “द टेम्पेस्ट.” एक नाटककार के रूप में उन्हें पंचपदी पद्य (आयंबिक पेंटामीटर) के लगातार उपयोग के लिए और सरल शब्द खेल के लिए जाना जाता है. उनके काम एक साथ बुनते हैं और प्राचीन ग्रीस में वापस डेटिंग करने वाले नाटकीय सम्मेलनों को फिर से शुरू करते हैं जिसमें जटिल स्तोत्रों और गहन मानवीय पारस्परिक संघर्षों के साथ पात्रों की मिश्रित जातियां शामिल हैं.

शेक्सपियर को गैर-नाटकीय योगदान के लिए भी याद किया जाता है उनके अपनी पहली कथा कविता प्रकाशित की- कामुक “वीनस और एडोनिस”(Venus and Adonis) जो साउथेम्प्टन के अर्ल अपने करीबी दोस्त हेनरी व्रियोथस्ले को दिलचस्प रूप से समर्पित. इस टुकड़े के कई पुनर्मुद्रण और दूसरी कविता “द रेप ऑफ ल्यूक्रेस” संकेत देते हैं कि उनके जीवन काल के दौरान चारण मुख्य रूप से उनकी कविता के लिए प्रसिद्ध. शेक्सपियर का प्रसिद्ध सोंनेट्स (गाथा) का संग्रह जो प्रेम और कामुकता से लेकर सच्चाई और सुंदरता तक के विषयों को संबोधित करता है संभवतः इसके लेखक की सहमति के बिना 1609 में छपा था. शायद उनके स्पष्ट यौन संदर्भ या गहरे भावनात्मक चरित्र के कारण सोंनेट्स को शेक्सपियर के पहले के गीतात्मक कार्यों के समान सफलता नहीं मिली.

शेक्सपियर की मृत्यु और विरासत |William Shakespeare Death

विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 52 वर्ष की आयु में 23 अप्रैल 1616 को अज्ञात कारणों से हुई जिससे उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी बेटी सुज़ाना के पास चला गया.

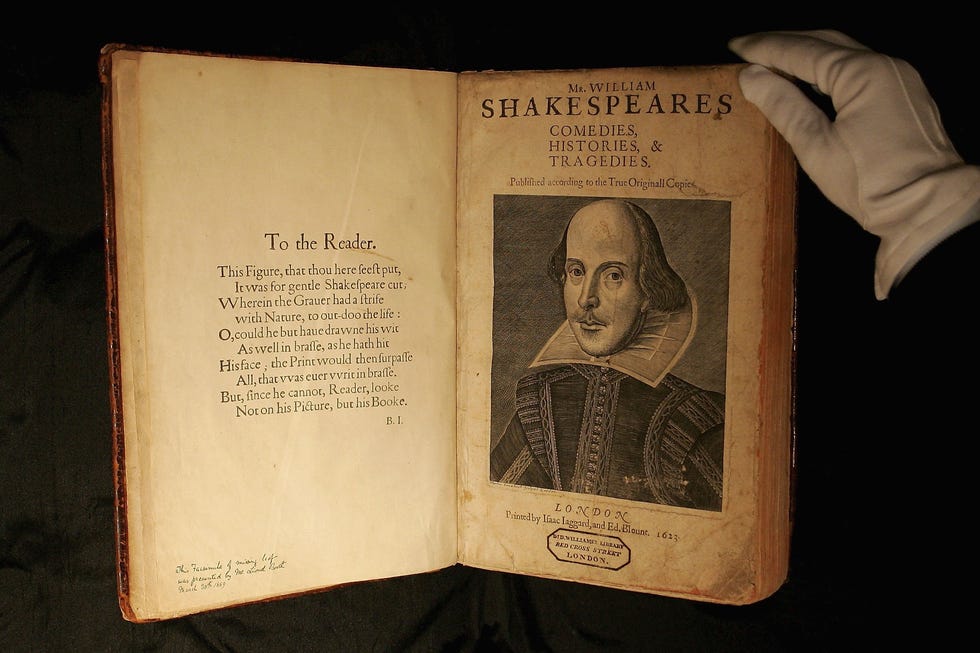

शेक्सपियर के कार्यों में 1623 के पहले फोलियो में छपे 36 नाटक शामिल हैं जिन्हें उनके फोलियो वर्गीकरण के अनुसार हास्य, इतिहास और त्रासदियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. पहले फोलियो में शामिल नहीं किए गए दो नाटक- द टू नोबल किंसमेन एंड पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर को अब कैनन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है आज के विद्वान इस बात से सहमत हैं कि शेक्सपियर ने प्रमुख योगदान दिया दोनों को लिखने के लिए.

1623 में शेक्सपियर के दो पूर्व सहयोगियों ने उनके नाटकों का एक संग्रह प्रकाशित किया जिसे आमतौर पर पहले फोलियो के रूप में जाना जाता है. इसके अलावा, शेक्सपियर के बारे में माना जाता है कि उन्होंने इतिहास में किसी भी अन्य लेखक की तुलना में अंग्रेजी भाषा को अधिक प्रभावित किया है तथा ऐसे नियम और वाक्यांश जो अभी भी रोज़मर्रा की बातचीत में नियमित रूप से सामने आते हैं. उदाहरणों में “फैशनेबल” (ट्रोइलस और क्रेसिडा) ( ‘fashionable’- “Troilus and Cressida”), “पाखंडी” शब्द शामिल हैं (उपाय के लिए उपाय) (‘sanctimonious’- “Measure for Measure”), “नेत्रगोलक” (ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम) (‘eyeball’ – “A Midsummer Night’s Dream”), और अभिव्यक्ति “पूर्वाभास निष्कर्ष” (ओथेलो) (‘foregone conclusion’- “Othello”) आदि.

शेक्सपियर की उपलब्धियां | William Shakespeare Achievements

हालांकि विलियम शेक्सपियर को लंबी उम्र जीने का आशीर्वाद नहीं मिला था. हालाँकि अपने छोटे से जीवन में शेक्सपियर ने बहुत कुछ हासिल किया.

शेक्सपियर के पास अद्भुत उपलब्धियों की एक अंतहीन सूची है. उदाहरण के लिए – अंग्रेजी भाषा वह नहीं होती जो आज है अगर शेक्सपियर का अस्तित्व नहीं होता. वह साहित्य को वर्तमान में आकार देने में एक महान भूमिका निभा चुके है इसलिए वह विश्व स्तर पर जाने जाता है. अर्थात विलियम शेक्सपियर सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ नाटककार माना जाता है. उनके समय में नाटक लिखने में सक्षम होना भी एक उपलब्धि थी क्योंकि वहां अनपढ़ लोगों की संख्या थी.

इसे भी पढ़े :

- थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी

- भारत के शीर्ष 15 वैज्ञानिक और उनके आविष्कार

Leave a Comment Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

William Shakespeare Biography in Hindi and 50 Facts| विलियम शेक्सपियर का जीवन परिचय

Table of Contents

William Shakespeare Biography in Hindi (विलियम शेक्सपियर का जीवन परिचय, अनमोल विचार), quotes, wife, net worth at death

William Shakespeare Biography in Hindi : विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म 1564 में स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन, इंग्लैंड में हुआ था, को व्यापक रूप से अंग्रेजी भाषा के महानतम नाटककारों और कवियों में से एक माना जाता है। उनकी सटीक जन्मतिथि अज्ञात है लेकिन पारंपरिक रूप से 23 अप्रैल को मनाई जाती है। शेक्सपियर की रचनाएँ, जिनमें 38 नाटक, 154 सॉनेट और कई अन्य कविताएँ शामिल हैं, का साहित्य और संस्कृति पर स्थायी प्रभाव रहा है।

William Shakespeare Biography, शेक्सपियर का प्रारंभिक जीवन कुछ अस्पष्ट है, सीमित रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। उन्होंने 1582 में ऐनी हैथवे से शादी की और उनके तीन बच्चे हुए। 1580 के दशक के अंत तक, वह एक नाटककार और अभिनेता के रूप में लंदन में स्थापित हो गए थे। उनके कार्यों में प्रेम, त्रासदी, कॉमेडी, शक्ति और मानव स्वभाव सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध नाटकों में “रोमियो एंड जूलियट,” “हैमलेट,” “मैकबेथ,” “ओथेलो,” और “किंग लियर” शामिल हैं। उनका लेखन अपनी समृद्ध भाषा, जटिल चरित्र विकास और जटिल भावनाओं की खोज के लिए जाना जाता है। शेक्सपियर की मानवीय अनुभव को पकड़ने की क्षमता के कारण सदियों से उनकी स्थायी लोकप्रियता बनी हुई है।

हालाँकि शेक्सपियर (William Shakespeare Biography) की कृतियों के लेखकत्व के बारे में बहस होती रही है, लेकिन विद्वानों के बीच आम सहमति यह है कि वह वास्तव में उनके द्वारा लिखे गए नाटकों के लेखक थे। उनके समय में साहित्यिक चोरी की धारणा आधुनिक समझ से भिन्न थी, और उनके काम अक्सर मौजूदा कहानियों और स्रोतों से प्रभावित सहयोगात्मक प्रयास थे।

William Shakespeare Biography in Hindi, शेक्सपियर की विरासत उनके कार्यों से परे भाषा तक फैली हुई है, क्योंकि उन्होंने आज भी उपयोग किए जाने वाले कई वाक्यांशों और मुहावरों को गढ़ा और लोकप्रिय बनाया है। साहित्य, रंगमंच और कलाओं पर उनका प्रभाव अतुलनीय है, जिसने उन्हें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है जिनके कार्यों का दुनिया भर में अध्ययन, प्रदर्शन और जश्न मनाया जाता है।

विलियम शेक्सपियर का जीवन परिचय (William Shakespeare biography in hindi)

- पूरा नाम: विलियम शेक्सपियर

- जन्म तारीख: 26 अप्रैल 1564

- जन्म स्थान: इंग्लैंड के स्ट्रेटफोर्ड – अपॉन – एवन

- राष्ट्रीयता: ब्रिटिश

- पेशा: नाटककार, अभिनेता

- प्रसिद्धी: एक महान लेखक के रूप में

- पिता: जॉन शेक्सपियर

- माता: मैरी शेक्सपियर

- भाई–बहन: एडमंड शेक्सपियर, जोआन शेक्सपियर, गिल्बर्ट शेक्सपियर, मार्गरेट शेक्सपियर, ऐनी शेक्सपियर, रिचार्ड शेक्सपियर

- पत्नी: ऐनी हथावे

- बच्चे: सुसंना हॉल, हम्नेट शेक्सपियर, जूडिथ क़ुइनी

- मृत्यु: 23 अप्रैल 1616

William Shakespeare’s Childhood Life (विलियम शेक्सपियर के बचपन के दिन)

विलियम शेक्सपियर (William Shakespeare Biography in Hindi) का बचपन का जीवन बेहद ही सीमित ऐतिहासिक अभिलेखों के कारण रहस्य में डूबा हुआ है। उनका जन्म 1564 में इंग्लैंड के स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन में हुआ था और वह आठ बच्चों में से तीसरे थे। उनके पिता, जॉन शेक्सपियर, एक प्रमुख व्यवसायी थे, और उनकी माँ, मैरी आर्डेन, एक सम्मानित स्थानीय परिवार से थीं। उनके प्रारंभिक वर्षों के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने स्थानीय व्याकरण विद्यालय में पढ़ाई की, जहां उन्होंने लैटिन और साहित्य में बुनियादी शिक्षा प्राप्त की होगी।

लंदन में शेक्सपियर (William Shakespeare Biography in Hindi)के प्रारंभिक जीवन और करियर के बारे में कम दस्तावेज उपलब्ध हैं, लेकिन वह एक सफल नाटककार, कवि और अभिनेता बने। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग 37 नाटक और 154 सॉनेट लिखे हैं।

William Shakespeare’s Education Life

विलियम शेक्सपियर (William Shakespeare Biography short) की प्रारंभिक शिक्षा का बड़े पैमाने पर दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन में किंग्स न्यू स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने लैटिन और अंग्रेजी साहित्य सीखा होगा। अपने परिवार में वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्होंने संभवतः 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि उनका अधिकांश ज्ञान और साहित्यिक कौशल पढ़ने और अवलोकन के माध्यम से खुद से ही सीखा था। उनकी शिक्षा ने उनके बाद के कार्यों को बहुत प्रभावित किया, जिसमें उनकी भाषा की महारत और मानव स्वभाव की समझ का प्रदर्शन हुआ।

50 Unknown Facts About William Shakespeare in Hindi

- विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल, 1564 को इंग्लैंड के स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन में हुआ था।

- उनके माता-पिता जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डेन थे।

- उन्होंने 1582 में ऐनी हैथवे से शादी की, और उनके तीन बच्चे हुए: सुज़ाना, और जुड़वाँ बच्चे हैमनेट और जूडिथ।

- शेक्सपियर(William Shakespeare Biography) को अक्सर “बार्ड ऑफ एवन” या बस “द बार्ड” कहा जाता है।

- उन्होंने लगभग 39 नाटक लिखे, जिनमें “हैमलेट” और “मैकबेथ” जैसी त्रासदियाँ, “ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम” जैसी कॉमेडी और “हेनरी IV” जैसी ऐतिहासिक कहानियाँ शामिल हैं।

- Credit: Google

- उनके नाटकों को लिखे जाने के सटीक क्रम पर विद्वानों द्वारा बहस की गई है।

- उनके कार्यों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और दुनिया भर में प्रदर्शन किया गया।

- “रोमियो एंड जूलियट” उनकी सबसे प्रसिद्ध त्रासदियों में से एक है, जो अपने युवा स्टार-क्रॉस प्रेमियों के लिए जानी जाती है।

- शेक्सपियर (William Shakespeare Biography in Hindi) के नाटक अक्सर प्रेम, शक्ति, विश्वासघात और महत्वाकांक्षा के विषयों को संबोधित करते थे।

- उन्होंने 154 सॉनेट भी लिखे, जिन्हें अंग्रेजी कविता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है।

- 1623 में प्रकाशित उनके नाटकों के संग्रह “फर्स्ट फोलियो” ने उनके कई कार्यों को संरक्षित करने में मदद की।

- शेक्सपियर को कई अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों को गढ़ने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।

- उनकी शब्दावली लगभग 20,000 शब्द होने का अनुमान है, जो एक औसत अंग्रेजी वक्ता की तुलना में काफी अधिक है।

- शेक्सपियर के लेखकत्व की पहचान बहस और षड्यंत्र सिद्धांतों का विषय रही है, लेकिन उन्हें व्यापक रूप से उनके कार्यों के सच्चे लेखक के रूप में स्वीकार किया जाता है।

- लंदन में ग्लोब थिएटर वह जगह थी जहां शेक्सपियर के कई नाटक पहली बार प्रदर्शित किए गए थे।

- वह अपने समय की दो प्रमुख अभिनय कंपनियों लॉर्ड चेम्बरलेन्स मेन और बाद में किंग्स मेन से जुड़े थे।

- शेक्सपियर अक्सर अपने लेखन में आयंबिक पेंटामीटर, कविता का एक लयबद्ध पैटर्न, का उपयोग करते थे।

- उनके नाटकों में अक्सर त्रासदी और कॉमेडी दोनों के तत्व शामिल होते थे, जिससे शैली की रेखाएँ धुंधली हो जाती थीं।

- “ओथेलो” एक और प्रसिद्ध त्रासदी है जो ईर्ष्या और हेरफेर के विषयों की पड़ताल करती है।

- वाक्यांश “सारी दुनिया एक मंच है” उनके नाटक “एज़ यू लाइक इट” से आया है।

- शेक्सपियर का प्रभाव साहित्य, थिएटर, फिल्म और यहां तक कि रोजमर्रा की भाषा तक फैला हुआ है।

- उनके कार्यों को अनगिनत आधुनिक फिल्मों, उपन्यासों और मीडिया के अन्य रूपों में रूपांतरित किया गया है।

- 1616 में शेक्सपियर (William Shakespeare Biography 200 words) की मृत्यु का सटीक कारण अज्ञात है, हालाँकि ऐसा माना जाता है कि यह किसी बीमारी से संबंधित था।

- उन्हें स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन में होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया था।

- शेक्सपियर के कई नाटक ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों से प्रेरित थे।

- “हैमलेट” उनके सबसे लंबे नाटकों में से एक है और यह अपने आत्मनिरीक्षण राजकुमार के लिए जाना जाता है।

- “किंग लियर” एक त्रासदी है जो पागलपन और पारिवारिक रिश्तों के विषयों पर प्रकाश डालती है।

- लेखकत्व संबंधी बहस अक्सर क्रिस्टोफर मार्लो और एडवर्ड डी वेरे जैसी शख्सियतों पर केंद्रित होती है, लेकिन शेक्सपियर के लेखकत्व का समर्थन करने वाले साक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण हैं।

- शेक्सपियर की लेखन शैली समय के साथ विकसित हुई, और उनकी बाद की रचनाएँ अधिक चिंतनशील और चिंतनशील स्वर प्रदर्शित करती हैं।

- “द टेम्पेस्ट” को अक्सर उनके अंतिम नाटकों में से एक माना जाता है, जो क्षमा और जादू के विषयों को प्रदर्शित करता है।

- उनके कार्य उनके जीवनकाल के दौरान लोकप्रिय थे और व्यापक रूप से प्रदर्शित और अध्ययन किए जाते रहे।

- महारानी एलिजाबेथ प्रथम शेक्सपियर की अभिनय कंपनी की संरक्षक थीं।

- शेक्सपियर के नाटक अक्सर अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की खोज करते थे।

- उनमें जटिल वर्डप्ले, श्लेष और रूपक गढ़ने की प्रतिभा थी।

- “मैकबेथ” अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के भ्रष्ट प्रभाव की पड़ताल करता है।

- “ट्वेल्थ नाइट” एक हास्य नाटक है जो अपनी गलत पहचान और रोमांटिक उलझनों के लिए जाना जाता है।

- शेक्सपियर (William Shakespeare Biography in Hindi) के लेखन की मानवीय भावनाओं की जटिलता को पकड़ने की क्षमता के लिए प्रशंसा की गई है।

- उनके नाटकों को श्रेणियों में विभाजित किया गया है: त्रासदी, हास्य, इतिहास और रोमांस।

- शेक्सपियर का काम अक्सर एलिज़ाबेथन और जैकोबियन समाजों को दर्शाता है जिसमें वह रहते थे।

- उनके नाटक भव्य थिएटरों और अधिक अंतरंग इनडोर स्थानों दोनों में प्रदर्शित किए गए।

- सॉनेट अनुक्रम अक्सर प्रेम, सौंदर्य, समय और नश्वरता के विषयों को संबोधित करता है।

- “ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम” एक सनकी कॉमेडी है जिसमें परियों, प्रेमियों और जादुई दुर्घटनाओं को दिखाया गया है।

- उनकी विरासत का अंग्रेजी भाषा पर स्थायी प्रभाव पड़ा है, जिसने इसके विकास और विकास को आकार दिया है।

- शेक्सपियर (William Shakespeare Biography in Hindi) के नाटकों का विभिन्न आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन और व्याख्या की गई है।

- वह मानव व्यवहार और मनोविज्ञान पर अपनी गहरी टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे।

- “हेनरी वी” एक ऐतिहासिक नाटक है जो एगिनकोर्ट की लड़ाई में अंग्रेजी जीत का जश्न मनाता है।

- शेक्सपियर (William Shakespeare Biography ) के पात्र अपनी गहराई, जटिलता और प्रासंगिकता के लिए जाने जाते हैं।

- 1997 में लंदन में ग्लोब थिएटर का पुनर्निर्माण किया गया और यह शेक्सपियर की प्रस्तुतियों का मंचन जारी रखता है।

- शेक्सपियर की रचनाओं ने वैश्विक संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ते हुए लेखकों, कलाकारों और विचारकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है।

Famous Quotes of William Shakespeare in hindi (विलियम शेक्सपियर के फेमस कोट्स, अनमोल विचार हिंदी में)

- जो कुछ अच्छा या बुरा होता है, उसमें हमारी सोच ने उसे ऐसा बनाया होता है.” – हैमलेट “

- “प्रेम में दर्द है, यह सच है, लेकिन दर्द में प्यार भी होता है.” – रोमियो और जूलिएट

- “विश्वास करो, लेकिन नियति पर आश्वासन न करो.” – ओथेलो

- “यदि तुम किसी को हँसाने की कवायद करते हो, तो तुम्हें भी हँसना आना चाहिए.” – आस आप लाइक इट

- “सभी जीवन एक प्रयास है, और हम सभी अभिनेता हैं.” – अस यू लाइक इट

- “कुछ लोग जीवन के खेल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.” – अस यू लाइक इट

- “हम खुशी का आनंद उठाते हैं, जब हम उसे दूसरों के साथ बांट सकते हैं.” – अस यू लाइक इट

- “जिंदगी एक सपना है जो हम सभी एक साथ देखते हैं.” – एस यू लाइक इट

- “बुराई का सोपान हमेशा ऊँचा होता है, लेकिन उसका आगाज हमेशा छोटा होता है.” – ओथेलो

- “बदलाव की पहचान तब होती है जब हम अपनी परिस्थितियों को बदलते हैं.” – हैमलेट

- “अगर तुम सपने नहीं देखोगे तो तुम कभी रियलिटी में पहुँच नहीं सकोगे.” – अस यू लाइक इट

- “एक सच्चे मित्र की नसीहत पर गौर करो, क्योंकि वह तुम्हें कभी गलत नहीं दिखाएगा.” – हैमलेट

- “प्यार उस स्थान को दिखाता है जहाँ वाकई दिल है.” – अस यू लाइक इट

- “कभी-कभी हमारी आवश्यकताओं का यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या हमारे पास है और क्या नहीं।” – ओथेलो

- “आत्मा की शांति केवल अपने अंतर्निहित सत्य को जानने से होती है.” – हैमलेट

- “जीवन का सबसे बड़ा सफर, अपने आप की खोज में होता है.” – अस यू लाइक इट

- “मनुष्य उसके सोचने के तरीके से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है.” – हैमलेट

- “आदतें किस्मत की ज़िद होती हैं.” – आस यू लाइक इट

- “जब तक तुम सोचते रहो कि तुम सफल नहीं हो सकते, तब तक तुम सफल नहीं हो सकते.” – अस यू लाइक इट

- “प्रेम में विश्वास करो, प्रेम में आस्था रखो, लेकिन कभी भी सम्मान न खोएं.” – ओथेलो

- “संघर्ष का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि तुम कभी नहीं हारते.” – कोरिओलेनस

- “अपने हक की रक्षा करो, और आपको उसकी प्राप्ति होगी.” – अस यू लाइक इट

- “काम के लिए बहुत सी चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आत्मविश्वास.” – अस यू लाइक इट

- “आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करो, लेकिन अपने सपनों की पूर्ति के लिए भी काम करो.” – अस यू लाइक इट

- “जो अपने काम में मेहनत करता है, वह सफल होता है.” – हेनरी व्यू

- “सफलता का एक सबसे बड़ा रहस्य है – अवसर की पहचान करना।” – अस यू लाइक इट

- “मनुष्य को उसके सपनों से ज्यादा उसकी चिंताएं बर्बाद करती हैं।” – रोमियो और जूलिएट

- “समय का तात्कालिक उपयोग करो, क्योंकि समय कभी भी वापस नहीं आता।” – अस यू लाइक इट

- “मनुष्य के पास सभी समस्याओं का हल होता है, बस उसका आवश्यकता से अधिक खोजना होता है।” – अस यू लाइक इट

- “संघर्ष का अंत मित्रता में होता है, और मित्रता का अंत संघर्ष में।” – ट्रोइलस और क्रेसिडा

William Shakespeare’s Net Worth at Death

विलियम शेक्सपियर (William Shakespeare Biography in Hindi) की सटीक कुल संपत्ति ज्ञात नहीं है, क्योंकि उनके समय के ऐतिहासिक रिकॉर्ड अधूरे और दुर्लभ हैं। हालाँकि, वह 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में एक सफल नाटककार और अभिनेता थे, और उनके कार्यों को आज भी अत्यधिक माना जाता है और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने नाटकों और निवेशों से आरामदायक आय अर्जित की, लेकिन सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

William Shakespeare’s Death Date (विलियम शेक्सपियर की मृत्यु)

ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर (William Shakespeare Biography in Hindi) की मृत्यु 23 अप्रैल, 1616 को हुई थी। वह इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि थे, जो “रोमियो एंड जूलियट,” “हैमलेट” और “मैकबेथ” जैसे नाटकों जैसे प्रभावशाली कार्यों के लिए जाने जाते थे।

List of Famous Books of William Shakespeare

- रोमियो और जूलियट

- जूलियस सीजर

- ए मिड समर नाइटस ड्रीम

- बारहवीं रात

- बेकार बात के लिये चहल पहल

ये उनकी कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। शेक्सपियर ने कुल 38 नाटक, अनेक सॉनेट और अन्य कविताएँ लिखीं जिनका साहित्य और रंगमंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। William Shakespeare Biography in Hindi आशा है कि आपको पसंद आया होगा।

प्रश्न: शेक्सपियर कौन है और वह क्यों प्रसिद्ध है?

उत्तर: विलियम शेक्स्पीयर (William Shakespeare अंग्रेज़ी के कवि, नाटककार, अभिनेता थे।

प्रश्न: शेक्सपियर के कुल कितने नाटक थे?

प्रश्न: शेक्सपियर ने कौन सी किताबें पढ़ीं?

उत्तर: रोमियो और जूलियट, छोटा गांव, मैकबेथ, ओथेलो, राजा लेअर, जूलियस सीजर इत्यादि और भी किताबे पढ़ सकते हैं।

अंतिम कुछ शब्द:

दोस्तों, ये थी विलियम शेक्सपियर का जीवन परिचय हिन्दी मे (William Shakespeare Biography in Hindi), आशा है आपको पसंद आया होगा और आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। अगर आपको William Shakespeare Biography पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले। अगर आपको किसी particular टॉपिक पर कंटेन्ट चाहिए तो हमे कमेन्ट करके बताए। मेरे ब्लॉग storyobsession.com पर आने के लिए आपका धन्यवाद !

Leave a Comment Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Educational Platform

Best Educational Website

विलियम शेक्सपियर की जीवनी | William Shakespeare Biography in Hindi

विलियम शेक्सपियर

इतिहास जिन अद्भुत महापुरुषों की व्याख्या सुनहरे अक्षरों में करता है। विलियम शेक्सपियर उन महापुरुषों में से एक हैं। विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के एक नाटककार, अभिनेता और एक महान कवि थे। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का राष्ट्रकवि या बार्ड ऑफ़ एवन (एवन शहर का कवि) भी कहा जाता है।

बाइबल के महान लेखकों के बाद विलियम शेक्सपियर ऐसे लेखक हैं जोकि अँग्रेजी भाषा के सबसे बड़े लेखक है और कुछ इतिहासकारों ने तो इनको ही दुनिया का सबसे महान लेखक माना है। इसकी वजह यह भी है की उनमें अत्यंत उच्चकोटी की सहायतक प्रतिभा थी। मानव ईश्वर से उन्हें वरदान मिला हो, तो चलिये जानते हैं उनके बारे मे –

विलियम शेक्सपियर की जीवनी – Biography of William Shakespeare

विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के स्ट्रेटफोर्ड के एवन शहर में हुआ। शेक्सपियर की माँ का नाम Mary Arden और पिता का नाम John Shakespeare था। शेक्सपियर ने 18 वर्ष की उम्र में ऐनी हैथवे नामक लड़की से शादी कर ली।

विलियम शेक्सपियर ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा अपने ही शहर के एक स्थानीय स्कूल से की थी, लेकिन बाद में पिता की बढ़ती आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ कर छोटे-मोटे काम धन्धों में लगना पड़ा।

कुछ समय के बाद वह लंदन चले गए और वहाँ वे एक रंगशाला में नौकरी करने लगे लेकिन जल्द ही वे अभिनेता, लेखक और एक नाटक कम्पनी लार्ड चेम्बर्लेन के सदस्य बन गए और फिर वे वहाँ अभिनेता और नाटककार बन गए।

49 वर्ष की उम्र में शेक्सपियर वहाँ से रिटायर हो गए थे, कहा जाता है कि जब शेक्सपियर रिटायर हुवे तब वो बेहद धनी (अमीर) आदमी थे। 19 वीं सदी में स्ट्रेटफोर्ड के एवन शहर को शेक्सपियर के जन्म स्थान के रूप में तीर्थ का दर्जा दिया गया और शेक्सपियर को बार्ड ऑफ़ एवन की उपाधि दी गयी।

शेक्सपियर की लोकप्रियता का अंदाज़ा इससे ही लगाया जा सकता हैं कि आज इंटरनेट पर लगभग 16 करोड़ Web Pages इनसे संबन्धित हैं। शेक्सपियर ने अनेक रचनाएँ की, और अनेकों नाटक लिखें।

आज शेक्सपियर के सभी नाटकों का संसार के सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और आज भी आधुनिक नाटककर उनके द्वारा किए गए नाटकों का प्रदर्शन करते हैं। शेक्सपियर को कला के नियमों का भी अच्छा ज्ञान था।

शेक्सपियर की कल्पना जितनी प्रखर थी उतना ही गम्भीर उनके जीवन का अनुभव भी था, जहाँ एक ओर उनके नाटकों और उनके कविताओं से आनन्द की उपलब्धी होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी रचनाओं से हमको गम्भीर जीवन दर्शन भी प्राप्त होता है।

संसार के इतिहास में ऐसे बहुत ही कम लेखक हुवे हैं जिनकी तुलना शेक्सपियर से कि जा सके।अंग्रेज़ी साहित्य आज जहाँ भी है उसमें शेक्सपियर का बहुत बड़ा योगदान है। 23 अप्रैल 1616 इस महान लेखक ने इस दुनिया को सदैव के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन अपने द्वारा रचित अमर कृतयों से शेक्सपियर सदैव लोगों के दिलों में बसे रहेंगे।

»William Shakespeare Quotes in Hindi

»अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी

इस Website को Subscribe करने के लिए लाल रंग की घंटी को दबाएँ और अगर आपको ये Post पसन्द आयी हो तो PLZ अपने दोस्तों के साथ Share करें।

नोट – अगर इस Website में कोई कमी या Post में कोई गलती हो तो आप Comment में ज़रूर बतायें।

Related Posts

Dharamvir Bharati ki Biography

आंद्रे रसेल बायोग्राफी – Andre Russell Biography

Mahadevi Verma ki Biography

Leave a reply cancel reply.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HiHindi.Com

HiHindi Evolution of media

विलियम शेक्सपियर की जीवनी William Shakespeare Biography in Hindi

विलियम शेक्सपियर की जीवनी William Shakespeare Biography in Hindi : विलियम शेक्सपियर इतिहास के एक ऐसे रचनाकार है जिन्हे हर कोई जानता है।

दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा या स्टूडेंट होगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी विलियम शेक्सपियर की कहानी पढ़ी ना हो!

शेक्सपियर की जीवनी William Shakespeare Biography in Hindi

16वीं सदी के महान लेखक विलियम शेक्सपियर की रचनाएं इंग्लिश लिटरेचर के लिए किसी खजाने से कम नहीं है।

शेक्सपियर अपने समय के महान लेखक और अभिनेता थे। ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर में गजब की सृजनात्मक शक्ति थी। वे ऐसी ऐसी कल्पना कर लेते थे जिसकी कल्पना कर पाना कई बार लेखकों के लिए नामुमकिन सा लगता है।

विलियम शेक्सपियर की कोई एक या दो कहानी मशहूर नहीं है बल्कि उनकी सभी रचनाएं अपने आप में नायाब हैं। विलियम शेक्सपियर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी विभिन्न रचनाओं में अलग अलग भावनाओं को प्रकट किया है चाहे वह कविता हो या कहानी हो या फिर नाटक ही क्यों ना हो!

विलियम शेक्सपियर की सभी रचनाएं लोगों के दिल को छू लेती हैं। अतः इंग्लिश लिटरेचर बिना शेक्सपियर की रचनाएं अधूरी है।

कई सारे लेखकों का तो यह भी कहना है कि बिना शेक्सपियर की कहानी समझे, शेक्सपियर के नाटक को पढ़ें! कोई लेखक लेखक नहीं बन सकता है।

लेखक, शेक्सपियर को अपना मार्गदर्शन समझते हैं और उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेकर ही रचनाएं करते हैं। साहित्य के इतिहास में जितने भी लेखकों ने रचनाएं की हैं उन सभी में सबसे ज्यादा सराहना विलियम शेक्सपियर के कामों की जाती है।

क्योंकि उनकी रचनाओं को लगभग हर भाषा में अनुवाद किया गया है। इंग्लैंड में ही नहीं पूरी दुनिया में शेक्सपियर और उनकी रचनाओं को पसंद किया जाता है।

विलियम शेक्सपियर का संक्षिप्त परिचय

विलियम शेक्सपियर का प्रारंभिक जीवन.

विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 में स्टैनफोर्ड अपॉन एवन नामक स्थान पर हुआ था। विलियम शेक्सपियर की वास्तविक जन्म तिथि की जानकारी तो किसी को भी नहीं है लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं उनका जन्म 26 अप्रैल को ही हुआ था।

विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था शेक्सपियर के पिता चमड़े के व्यापारी थे। विलियम शेक्सपियर की मां का नाम मैरी शेक्सपियर था। जो उन्हीं के पास वाले गांव में रहने वाले अमीर जमींदार की बेटी थी।

विलियम शेक्सपियर के अलावा उनके सात भाई बहन थे। वे अपने परिवार के सबसे पहले बेटे और अपने माता-पिता की तीसरी संतान थे। विलियम शेक्सपियर की दो बड़ी बहनें जोन और जुडिथ व तीन छोटे भाई, गिल्बर्ट, रिचर्ड और एडमंड थे।

शेक्सपियर के जन्म से पहले ही उनके पिता जॉन उस समय के फेमस व्यापारियों में से एक बन चुके थे और स्ट्रेटफोर्ड की सरकार में उच्च पद पर विराजमान थे।

लेकिन रिसर्च और दिए गए डाटा के अनुसार बाद में विलियम के पिता की किस्मत बदल गई और उन्हें गरीबों की तरह जिंदगी जीनी पड़ी थी।

विलियम शेक्सपियर की शिक्षा

विलियम शेक्सपियर ने किसी भी तरह के विषय की शिक्षा नहीं ली थी अतः बहुत सारे रचनाकारों और आलोचकों का यह कहना है कि बिना साहित्य पढ़े, बिना उच्च शिक्षा के कोई इतनी सारी चीजें कैसे लिख सकता है। इन सब की सोच को और पुख्ता कर देती है।

यह बात की विलियम शेक्सपियर को सही से साइन करना नहीं आता था तो उन्होंने इतनी सारी लेखन कैसे लिखी?

विलियम शेक्सपियर के स्कूल के कोई भी दस्तावेज नहीं पाए गए हैं । कई सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी विशेष स्कूल से पढ़ाई नहीं की थी बल्कि उन्होंने तो सिर्फ स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल में दाखिला लिया था।

और क्लासिक्स, लैटिन ग्रामर एवं साहित्य का अध्ययन किया था। इतिहास में यह भी जानने को मिलता है कि विलियम शेक्सपियर ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उस समय उन्हें अपने पिता की मदद करनी थी।

विलियम शेक्सपियर का पारिवारिक जीवन

साहित्य में विलियम शेक्सपियर के जीवन के बारे में जितना वर्णन किया गया है उनके अनुसार विलियम शेक्सपियर जब 18 वर्ष के थे तब उनकी शादी ऐनी हथावे से कर दी गई थी जो उनसे 8 साल बड़ी थी।

विलियम और एनी की शादी हुई थी तब एनी 26 साल की थी। विलियम शेक्सपियर की शादी के 6 महीने बाद ही उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम सुसंना था। सूत्रों के अनुसार विलियम शेक्सपियर ने मरने के बाद अपनी सारी संपत्ति सुसंना के नाम पर ही की थी।

सुसंना के बाद विलियम और एनी के दो जुड़वा बच्चे हुए जिसके नाम हमलेट और जूडिथ था।

जब हमलेट मात्र 11 साल का था तब उसकी मृत्यु हो गई थी इस घटना ने विलियम शेक्सपियर को पूरी तरह से झंझोर दिया था कई लोगों का कहना है कि इस घटना से प्रेरित होकर ही शेक्सपियर ने अपनी फेमस कहानी Hamlet को लिखा था।

अपनी शादी के कुछ साल बाद ही विलियम शेक्सपियर लंदन रहने के लिए चले गए थे। उसके बाद से ना तो शेक्सपियर से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त हुई है और ना ही उनके परिवार से संबंधित कोई जानकारी मिलती है।

कई सारे आलोचक तो विलियम शेक्सपियर की सेक्सुअलिटी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं! इन सभी लोगों के अनुसार विलियम शेक्सपियर बाय सेक्सुअल थे लेकिन यह बात कितनी सच है जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला था।

विलियम शेक्सपियर का लेखन/ कार्यकाल

विलियम शेक्सपियर ने जब लेखन का कार्य शुरू किया तब उन्होंने कभी भी स्वयं को नाटक लिखने के लिए या फिर कहानी लिखने के लिए बाध्य नहीं किया बल्कि उन्होंने हमेशा ही खुद को मुक्त रखा है और अलग-अलग तरह की रचनाएं करते रहे।

यही वह कारण है जिसके वजह से विलियम शेक्सपियर अपने लेखन कैरियर में इतनी सारी रचनाएं करने में कामयाब हुए थे। उन्होंने 38 नाटक, 154 सनेट्स, 2 लंबी कथा कविता और कई सारे छोटे-छोटे पंक्ति और quotes भी लिखा है। शेक्सपियर के लेखन जीवनी का वर्णन हमने नीचे विस्तार पूर्वक किया है –

विलियम शेक्सपियर का नाटककार के रूप में वर्णन

इतिहास में मिलने वाली जानकारियों और तथ्यों के अनुसार विलियम शेक्सपियर ने सबसे पहले नाटक तब लिखना शुरू किया था जब वे सिनेमाघरों में काम करते थे।

सूत्रों की मानें तो विलियम शेक्सपियर ने नाटक लिखने का काम 1585 में शुरू किया था। विलियम शेक्सपियर ने 7 सालों तक नाटक लिखने का काम किया जहां उन्होंने लंदन के मंच पर लोगों का ध्यान अपनी और खूब आकर्षित किया और काफी मशहूर भी हो गए थे उनके चाहने वालों में केवल उनके प्रशंसक ही नहीं बल्कि उनके आलोचक भी शामिल थे।

1594 के बाद विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए सभी नाटकों को भगवान चेम्बर्लेन के आदमियों द्वारा मंच पर प्रदर्शित किया और सभी तक विलियम शेक्सपियर का काम पहुंचाया।

1599 विलियम शेक्सपियर बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके थे। यह वह समय था जब लोग विलियम शेक्सपियर को एक अच्छे नाटककार के रूप में तो जानते ही थे साथ ही साथ वे एक अच्छे अभिनेता के रूप में मशहूर हो गए थे।

विलियम शेक्सपियर ने अपना खुद का एक थिएटर भी खरीदा था जिसका नाम उन्होंने ग्लोब रखा। रानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद विलियम शेक्सपियर ने कई सारे मशहूर नाटक ‘एव्री मेन इन हिज हुमौर’, ‘सेजनस हिज फॉल’, ‘दी फर्स्ट फोलियो’, ‘एस यू लाइक इट’, ‘हैमलेट’ और ‘हेनरी 6’ में acting की थी।

थिएटर में काम करते हुए और अलग-अलग तरह के नाटक लिखने के बाद उन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे। उससे इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया था उन्होंने अपने पैसे से जमीन खरीदी। इस तरह उनका नाटककार के रूप में जीवन और करियर चलता रहा।

विलियम शेक्सपियर का कवि के रूप में वर्णन

शेक्सपियर जितना अपने नाटकों और कहानियों के लिए मशहूर है उतना ही वे एक प्रसिद्ध कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। विलियम शेक्सपियर sonnet कविताओं को लिखने के साथ-साथ दो पंक्ति वाली कविताएं भी लिखते थे।

विलियम शेक्सपियर की कविताओं में अधिकतर प्रकृति का वर्णन देखा जाता है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर को सबसे ज्यादा प्रेरणा प्रकृति से ही मिलती थी।

विलियम शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस’ एवं ‘दी रेप ऑफ़ लूक्रेस’ नाम की दो फेमस कविताएं भी लिखी है इनके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने कई सारी ऐसी कविताएं लिखी है जो आज भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है।

विलियम शेक्सपियर के लेखन का तरीका

विलियम शेक्सपियर का किसी भी लेखन को लिखने का अपना ही एक अलग अंदाज था। क्योंकि उनके जैसा तरीका किसी और कि रचनाओं में देखने को नहीं मिलता है।

विलियम शेक्सपियर अलग-अलग शैलियों को मिलाकर रचना करते थे। विलियम शेक्सपियर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उनकी इमैजिनेशन पावर बहुत ही ज्यादा थी।

अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से इतनी अलग-अलग और छोटी सी छोटी बारीकियों का वर्णन इतने अच्छे से करते थे कि उनकी रचना एक खास चीज में बदल जाती थी।

कई लोगों का तो यह भी कहना था कि विलियम शेक्सपियर जिस भी चीज पर अपने हाथ रख देते थे वह सोना बन जाती थी। यह तो मात्र एक कहावत है लेकिन इसके पीछे का अर्थ यह है कि विलियम शेक्सपियर में किसी भी चीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने की असीम क्षमता थी।

यही वह मुख्य कारण है जिसके कारण विलियम शेक्सपियर ने अपना नाम ना सिर्फ इतिहास की पंक्तियों में छपवाया है बल्कि लोगों के दिलों में वे आज भी जिंदा है।

विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्ध रचनाएं

- Hamlet, Romeo and Juliet,

- The Merry Wives of Windsor

- Twelfth Night

- All’s Well That Ends Well

- Troilus and Cressida

- Measure for Measure

- Othello, King Lear

- Antony and Cleopatra Coriolanus

- Timon of Athens

- The Tempest

- The Winter’s Tale.

विलियम शेक्सपियर की मृत्यु

विलियम शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड 1613 ईस्वी में रिटायरमेंट ले लिया था। इतिहास में विलियम शेक्सपियर के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार तो विलियम शेक्सपियर की मृत्यु उनके जन्मदिन से 3 दिन पहले यानी कि 20 अप्रैल को हुई थी।

लेकिन उस समय कोई पुख्ता जानकारी और दस्तावेज ना प्राप्त होने के कारण इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बाद में चर्च से विलियम शेक्सपियर के विषय में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 5 अप्रैल 1616 जाती है।

अपने मृत्यु के समय विलियम शेक्सपियर ने अपनी पूरी संपत्ति अपने बड़ी बेटी को दे दिया था। मृत्यु के बाद विलियम शेक्सपियर की कब्र पर “good friend for Jesus” Quotation लिखा गया था। विलियम शेक्सपियर जैसे महान व्यक्ति के पहचान लोगों बताने के लिए किसी भी पंक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है।

विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के बाद उनके याद के तौर पर कई सारी मूर्तियां और स्मारक बनाई गई हैं।

विलियम शेक्सपियर से जुड़े कुछ अनजाने और मजेदार फैक्ट्स

इंग्लिश लिटरेचर में कई जगहों पर विलियम शेक्सपियर को thief भी कहते हैं क्योंकि लोगों को कहना था कि वह दूसरों की राइटिंग को अपनी राइटिंग बनाकर पेश करते थे।

- विलियम शेक्सपियर ने कभी भी उच्च शिक्षा हासिल नहीं की थी।

- विलियम शेक्सपियर को ठीक से अपना नाम भी बोलना नहीं आता था।

- विलियम शेक्सपियर अपनी साइन सही से नहीं कर पाते थे।

- विलियम शेक्सपियर के सात भाई बहन थे।

- मात्र 18 वर्ष की उम्र में विलियम शेक्सपियर ने प्रेगनेंट लेडी से शादी की थी।

- शेक्सपियर एक अभिनेता थे साथ ही साथ वे एक महान लेखक भी थे।

- लेखक होने के बाद भी शेक्सपियर बिजनेसमैन की तरह सोच रखते थे।

- अन्य लेखकों की तुलना में विलियम शेक्सपियर काफी अमीर थे।

- विलियम शेक्सपियर किंग जेम्स के फेवरेट लेखक हुआ करते थे।

- विलियम शेक्सपियर के समय में कॉपीराइट जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी।

- विलियम शेक्सपियर कैंडल लाइट में नहीं लिखते थे क्योंकि उन दिनों कैंडल की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी।

- विलियम शेक्सपियर में गजब की प्रोडक्टिविटी थी। उन्होंने अपने लेकिन करियर में कई सारी रचनाएं की हैं।

- विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए quotes को holy Bible में भी स्थान दिया गया है।

- शेक्सपियर के लंबे नाटक उनके छोटे नाटक की तुलना में 3 गुना ज्यादा लंबे होते थे।

विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए Famous Quotes

- “All that glitters is not gold”.

- “Hell is empty and all the devils are here”.

- “Love all, trust a few, do wrong to none”.

- “Good night, good night! Parting is such sweet sorrow, That I shall say good night till it be morrow”.

- “These violent delights have violent ends…

- The lady doth protest too much, methinks”.

- “Brevity is the soul of wit”.

- “Uneasy lies the head that wears a crown”.

- “Something is rotten in the state of Denmark”.

- “Fair is foul, and foul is fair: Hover through the fog and filthy air”.

- शिवाजी महाराज पर कविता

- देशभक्ति कविता

- मैथिलीशरण गुप्त की कविताएँ

तो साथियों हमें आशा है विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के माध्यम से आपने उनके जीवन को गहराई से समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दें।

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

विलियम शेक्सपियर जीवन परिचय | William Shakespeare Biography in Hindi

विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी नाटककार, कवि और अभिनेता थे, जिन्हें व्यापक रूप से अंग्रेजी भाषा के महानतम लेखकों और दुनिया के प्रमुख नाटककार में से एक माना जाता है। उनका जन्म स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन, इंग्लैंड में हुआ था, उनका बपतिस्मा 26 अप्रैल, 1564 को हुआ था, हालाँकि उनकी सही जन्मतिथि अज्ञात है। परंपरागत रूप से माना जाता है कि उनका जन्म 23 अप्रैल को हुआ था, जो उनकी मृत्यु की तारीख भी है।

16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में लिखी गई शेक्सपियर की कृतियों में त्रासदी, हास्य और ऐतिहासिक नाटकों सहित विभिन्न प्रकार की शैलियाँ शामिल हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध नाटकों में “रोमियो एंड जूलियट,” “हैमलेट,” “मैकबेथ,” “ओथेलो,” “किंग लियर,” और “ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम” शामिल हैं। उन्होंने कई सॉनेट भी लिखे, जो अपनी काव्यात्मक सुंदरता और भावनात्मक गहराई के लिए प्रशंसित हैं।

शेक्सपियर के नाटकों और कविताओं का साहित्य, रंगमंच और अंग्रेजी भाषा पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजी भाषा के विकास में उनका योगदान अतुलनीय है; उनके द्वारा गढ़े गए या लोकप्रिय बनाए गए कई शब्द और वाक्यांश आज भी उपयोग में हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ, जैसे “होना, या न होना, यही सवाल है,” प्रतिष्ठित बन गई हैं और अक्सर उद्धृत की जाती हैं।

अपने जीवनकाल में अपार लोकप्रियता के बावजूद, शेक्सपियर अपेक्षाकृत निजी जीवन जीते थे। उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय लंदन में बिताया, जहाँ वे एक सफल नाटककार और अभिनेता बने। वह उस समय की अग्रणी थिएटर कंपनी लॉर्ड चेम्बरलेन्स मेन (जिसे बाद में किंग्स मेन के नाम से जाना गया) से जुड़े थे।

शेक्सपियर की मृत्यु का सटीक कारण अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन 23 अप्रैल, 1616 को स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन में, 52 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी विरासत लगातार फल-फूल रही है, और उनके कार्यों को अभी भी दुनिया भर में प्रदर्शित, अध्ययन और मनाया जाता है, जिससे वह अद्वितीय प्रभाव के साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतीक थे।

प्रारंभिक जीवन – Early life

विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन, इंग्लैंड में हुआ था और उनका बपतिस्मा 26 अप्रैल, 1564 को हुआ था। हालाँकि उनकी सही जन्मतिथि दर्ज नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि उनका जन्म 23 अप्रैल, 1564 को हुआ था, क्योंकि उनका बपतिस्मा तीन बार हुआ था। उस समय की परंपरा के अनुसार उनके जन्म के कुछ दिन बाद।

शेक्सपियर के पिता, जॉन शेक्सपियर, एक प्रमुख व्यापारी और स्थानीय सरकारी अधिकारी थे। उन्होंने दस्ताना-निर्माता और ऊन व्यापारी के रूप में काम किया और एक समय पर, उन्होंने एल्डरमैन का पद संभाला, जो स्ट्रैटफ़ोर्ड में एक महत्वपूर्ण नागरिक पद था।

उनकी माँ, मैरी आर्डेन, एक धनी और सम्मानित परिवार से थीं। विलियम परिवार के आठ बच्चों में से तीसरे थे और उस समय अपेक्षाकृत अच्छे घर में पले-बढ़े थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन संभावना है कि उन्होंने स्ट्रैटफ़ोर्ड के स्थानीय व्याकरण स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने लैटिन और क्लासिक्स का अध्ययन किया होगा।

विवाह और पारिवारिक जीवन

1582 में, 18 साल की उम्र में, शेक्सपियर ने ऐनी हैथवे से शादी की, जो उनसे आठ साल बड़ी थीं। ऐनी अपनी शादी के समय गर्भवती थी, और उनकी पहली संतान, सुज़ाना नाम की एक बेटी, छह महीने बाद पैदा हुई थी। उसके कुछ ही समय बाद, 1585 में, जोड़े को जुड़वाँ बच्चे हुए, एक बेटा जिसका नाम हैमनेट और एक बेटी का नाम जूडिथ था।

इस अवधि के दौरान स्ट्रैटफ़ोर्ड में शेक्सपियर का जीवन कम अच्छी तरह से प्रलेखित है, जिससे “खोए हुए वर्ष” सिद्धांत का निर्माण हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस दौरान, उन्होंने एक शिक्षक या कानून क्लर्क के रूप में काम किया होगा, या वह विभिन्न नाटकीय गतिविधियों में शामिल रहे होंगे, जैसे कि एक टूरिंग अभिनेता होना।

लंदन में करियर

1590 के आसपास, एक नाटककार और अभिनेता के रूप में शेक्सपियर का करियर तब आगे बढ़ना शुरू हुआ जब वे लंदन चले गये। 1592 तक, वह लंदन में थिएटर परिदृश्य के एक स्थापित सदस्य थे, और वह एक प्रमुख थिएटर कंपनी लॉर्ड चेम्बरलेन मेन के साथ जुड़ गए। एक नाटककार के रूप में उन्हें जल्द ही पहचान मिल गई और उनकी रचनाएँ प्रदर्शित और प्रकाशित होने लगीं।

1590 के दशक में शेक्सपियर की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई और वह अपने समय के सबसे सफल नाटककारों में से एक बन गए। उन्होंने कई नाटक लिखे, जिनमें उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाएँ भी शामिल हैं, और सम्मोहक चरित्र बनाने, ज्वलंत भाषा और जटिल विषयों की खोज करने की उनकी प्रतिभा ने उन्हें लंदन के नाट्य मंडलियों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया।

1599 में शेक्सपियर ने अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर टेम्स नदी के दक्षिणी तट पर ग्लोब थिएटर का निर्माण किया। ग्लोब उनके नाटकों का प्राथमिक स्थल बन गया और उनकी वित्तीय सफलता में योगदान दिया।

1613 में, उनके नाटक “हेनरी VIII” के प्रदर्शन के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग गई, जिससे वह नष्ट हो गया। इस घटना के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि शेक्सपियर ने स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन में अधिक समय बिताया, जहाँ उन्होंने पर्याप्त संपत्ति अर्जित की और रियल एस्टेट में निवेश किया।

विलियम शेक्सपियर का 23 अप्रैल, 1616 को 52 वर्ष की आयु में स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन में निधन हो गया। दो दिन बाद उन्हें स्ट्रैटफ़ोर्ड के होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया।

अपने जीवनकाल के दौरान अपार सफलता के बावजूद, उनका निजी जीवन और उनके बाद के वर्षों की घटनाएं अपेक्षाकृत रहस्य में डूबी हुई हैं। हालाँकि, उनके साहित्यिक कार्यों की विरासत और अंग्रेजी भाषा में योगदान को आज भी मनाया और अध्ययन किया जाता है।

लंदन और नाट्य कैरियर – Theatrical Career

लंदन ने विलियम शेक्सपियर के नाटकीय करियर और एक नाटककार और अभिनेता के रूप में समग्र सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह लंदन में था कि उन्हें 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत का समृद्ध थिएटर दृश्य मिला, जिसने उन्हें अवसर और प्रदर्शन प्रदान किया जिसने उन्हें प्रसिद्धि और साहित्यिक महानता के लिए प्रेरित किया।

- शेक्सपियर का लंदन जाना: शेक्सपियर संभवतः 1580 के दशक के अंत या 1590 के दशक की शुरुआत में लंदन चले गए। उनके इस कदम के सटीक कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन कई सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का सुझाव है कि उन्होंने वित्तीय कठिनाइयों के कारण या अपने परिवार की वित्तीय परेशानियों से बचने के लिए स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन छोड़ दिया। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि बढ़ते थिएटर उद्योग के आकर्षण और एक महत्वाकांक्षी नाटककार और अभिनेता के लिए इसमें मौजूद संभावनाओं के कारण वह लंदन की ओर आकर्षित हुए थे।

- थिएटर दृश्य में शामिल होना: लंदन में शेक्सपियर एक प्रतिष्ठित अभिनय कंपनी लॉर्ड चेम्बरलेन्स मेन से जुड़े। किंग जेम्स प्रथम के सिंहासन पर बैठने के बाद कंपनी ने बाद में अपना नाम बदलकर किंग्स मेन रख लिया। इस कंपनी के हिस्से के रूप में, शेक्सपियर न केवल एक अभिनेता थे, बल्कि एक शेयरधारक भी थे, जिससे उन्हें मंडली की सफलता से वित्तीय लाभ हुआ।

- लेखन और प्रदर्शन: एक बार लंदन में, नाटककार और अभिनेता दोनों के रूप में शेक्सपियर का करियर फलने-फूलने लगा। उन्होंने हास्य, त्रासदी और ऐतिहासिक नाटक सहित विभिन्न शैलियों में कई नाटक लिखे। सम्मोहक पात्रों को गढ़ने, जटिल विषयों का पता लगाने और उल्लेखनीय वाक्पटुता के साथ अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की उनकी क्षमता ने उन्हें शीघ्र ही एक लोकप्रिय नाटककार बना दिया।

माना जाता है कि एक अभिनेता के रूप में, शेक्सपियर ने अपने स्वयं के कई नाटकों के साथ-साथ अन्य नाटककारों के नाटकों में भी अभिनय किया है। अलिज़बेटन युग में, नाटककारों का अभिनय में शामिल होना आम बात थी, और शेक्सपियर ने संभवतः अग्रणी और सहायक दोनों भूमिकाएँ निभाईं।

- ग्लोब थियेटर: 1599 में, शेक्सपियर और उनके साथी कलाकारों ने टेम्स नदी के दक्षिणी तट पर ग्लोब थिएटर का निर्माण किया। ग्लोब उनके प्रदर्शन का प्राथमिक स्थल बन गया, और यह अपने विशिष्ट ओपन-एयर डिज़ाइन के लिए जाना जाता था। शेक्सपियर के कई सबसे प्रसिद्ध नाटक ग्लोब में प्रदर्शित किए गए, जिनमें “हैमलेट,” “ओथेलो,” “किंग लियर” और “मैकबेथ” शामिल हैं।

- सफलता और मान्यता: एक नाटककार के रूप में शेक्सपियर की प्रतिभा के कारण लंदन के नाट्य मंडलियों में लोकप्रियता और पहचान बढ़ी। उनके नाटक न केवल आम जनता को प्रिय थे, बल्कि राजपरिवार और कुलीन वर्ग को भी पसंद थे, जिसके कारण अदालत में प्रदर्शन किया जाता था।

- बाद के वर्ष और सेवानिवृत्ति: 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, शेक्सपियर की नाटकीय गतिविधि धीमी होने लगी, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन में अधिक समय बिताया, जहां उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी और रियल एस्टेट में निवेश किया था। हालाँकि इस अवधि के दौरान उन्होंने लिखना जारी रखा, लेकिन अब वे लंदन के नाटकीय परिदृश्य में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे।

उनके बाद के वर्षों में भी, शेक्सपियर के नाटकों का प्रदर्शन जारी रहा और दर्शकों द्वारा उनका आनंद लिया गया। वह 1616 में अपनी मृत्यु तक साहित्य जगत में एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे।

लंदन के थिएटर दृश्य ने विलियम शेक्सपियर के असाधारण करियर के लिए मंच और प्रेरणा प्रदान की, जिससे उन्हें एक ऐसा काम बनाने की अनुमति मिली जो विश्व साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ेगा और अंग्रेजी भाषा को हमेशा के लिए आकार देगा।

अंतिम पल और मृत्यु – last moments and death

अपने बाद के वर्षों में, विलियम शेक्सपियर ने अपने गृहनगर स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन में अधिक समय बिताया, जहाँ उनके पास पर्याप्त संपत्ति और पारिवारिक संबंध थे। हालाँकि वह अब लंदन के नाटकीय परिदृश्य में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे, फिर भी उन्होंने लिखना जारी रखा और अभी भी थिएटर कंपनी, किंग्स मेन से जुड़े हुए थे।

सेवानिवृत्ति और व्यक्तिगत जीवन: लंदन में अपनी सफलता के बाद, शेक्सपियर ने वित्तीय समृद्धि का आनंद लिया, जिससे उन्हें स्ट्रैटफ़ोर्ड में संपत्ति हासिल करने और रियल एस्टेट में निवेश करने की अनुमति मिली। उन्होंने स्ट्रैटफ़ोर्ड में दूसरा सबसे बड़ा घर खरीदा, जिसे न्यू प्लेस के नाम से जाना जाता है, और शहर के नागरिक और सांस्कृतिक जीवन में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए।

1601 में शेक्सपियर के पिता जॉन शेक्सपियर का निधन हो गया। इस घटना का संभवतः विलियम पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने पिता की संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिला, जिससे उनकी अपनी संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ।

मृत्यु : 23 अप्रैल, 1616 को, विलियम शेक्सपियर का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु उसी तिथि को हुई, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, जिससे यह लोकप्रिय धारणा बन गई कि उनकी मृत्यु उनके जन्मदिन पर हुई थी। उन्हें दो दिन बाद 25 अप्रैल, 1616 को स्ट्रैटफ़ोर्ड-अपॉन-एवन के होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया था।

शेक्सपियर की मृत्यु का कारण अनिश्चित बना हुआ है क्योंकि निश्चित उत्तर देने के लिए कोई जीवित रिकॉर्ड नहीं हैं। उनकी मृत्यु के कारण के बारे में अटकलों में विभिन्न बीमारियाँ शामिल हैं, जैसे टाइफस, निमोनिया, या यहाँ तक कि अत्यधिक शराब पीना, लेकिन किसी विशेष सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं है।

परंपरा: शेक्सपियर की मृत्यु ने लगभग दो दशकों तक चले एक उल्लेखनीय करियर का अंत कर दिया। जबकि उनके जीवनकाल के दौरान उन्हें व्यापक रूप से मनाया गया, उनके निधन के बाद उनका काम और प्रतिष्ठा बढ़ती रही।

उनकी मृत्यु के बाद के वर्षों में, उनके नाटकों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ जिसे अब फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है। 1623 में प्रकाशित फर्स्ट फोलियो, उनके 36 नाटकों का मरणोपरांत संकलन था, जिनमें कई ऐसे भी थे जो पहले प्रकाशित नहीं हुए थे। फ़र्स्ट फ़ोलियो के बिना, शेक्सपियर के कुछ सबसे प्रसिद्ध नाटक, जैसे “मैकबेथ ,” “ ट्वेल्थ नाइट,” “ द टेम्पेस्ट,” और “जूलियस सीज़र” , शायद इतिहास में खो गए होते।

अंग्रेजी साहित्य और रंगमंच पर शेक्सपियर का प्रभाव गहरा और स्थायी रहा है। उनके नाटकों का लगातार प्रदर्शन, अध्ययन और विभिन्न रूपों में रूपांतरण किया जाता है, जिससे वह दुनिया में सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाले नाटककार बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अंग्रेजी भाषा में उनका योगदान अतुलनीय है, क्योंकि उन्होंने कई शब्दों और वाक्यांशों को पेश किया या लोकप्रिय बनाया जो आज भी उपयोग में हैं।

इतिहास में सबसे महान साहित्यकारों में से एक के रूप में विलियम शेक्सपियर की विरासत का जश्न मनाया जाता है, और उनकी रचनाएँ वैश्विक सांस्कृतिक विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा बनी हुई हैं। साहित्य, रंगमंच और अंग्रेजी भाषा पर उनका प्रभाव उनकी अद्वितीय प्रतिभा और प्रतिभा का प्रमाण है।

नाटकों – Historical Plays

विलियम शेक्सपियर ने कुल 39 नाटक लिखे, जिन्हें मोटे तौर पर तीन मुख्य शैलियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: हास्य, त्रासदी और ऐतिहासिक नाटक। प्रत्येक शैली विभिन्न विषयों और प्रसंगों की खोज करती है, जो एक नाटककार के रूप में शेक्सपियर की अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा और निपुणता को प्रदर्शित करती है। शैली के आधार पर उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध नाटकों की सूची नीचे दी गई है:

- “ ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम” – एक जादुई और सनकी कॉमेडी जिसमें नश्वर और परी पात्रों के बीच प्यार, गलतफहमियां और शरारतें शामिल हैं।

- “ मच एडो अबाउट नथिंग” – प्यार, धोखे और गलतफहमियों के इर्द-गिर्द घूमती एक मजाकिया कॉमेडी।

- “ बारहवीं रात” – भेष बदलने और आत्म-खोज के विषयों के साथ गलत पहचान और प्रेम त्रिकोण की एक कहानी।

- “ एज़ यू लाइक इट” – आर्डेन के जंगल में स्थापित एक देहाती कॉमेडी, जो प्रेम, पहचान और प्रकृति के विषयों की खोज करती है।

- “ द टैमिंग ऑफ द श्रू” – एक जिद्दी महिला के प्रेमालाप और उसे “वश में” करने के प्रयासों के बारे में एक विवादास्पद कॉमेडी।

त्रासदियाँ:

- “ रोमियो एंड जूलियट” – झगड़ते परिवारों के युवा, स्टार-पार प्रेमियों की एक कालातीत त्रासदी, जिनका रोमांस त्रासदी में समाप्त होता है।

- “ हैमलेट” – शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध और जटिल त्रासदियों में से एक, बदला, पागलपन और मृत्यु दर के विषयों की खोज।

- “ मैकबेथ” – एक रईस व्यक्ति की सत्ता की क्रूर खोज और उसके कार्यों के परिणामों की अंधेरी और खूनी त्रासदी।

- “ ओथेलो” – ईर्ष्या, चालाकी और विश्वासघात के इर्द-गिर्द घूमती एक मनोरंजक त्रासदी।

- “ किंग लियर” – एक उम्रदराज़ राजा के पागलपन की ओर बढ़ने और उसके निर्णयों के विनाशकारी परिणामों के बारे में एक शक्तिशाली त्रासदी।

ऐतिहासिक नाटक:

- “ रिचर्ड III” – एक ऐतिहासिक नाटक जिसमें राजा रिचर्ड III के उत्थान और पतन और ताज के प्रति उनकी निर्मम खोज को दर्शाया गया है।

- “ हेनरी वी” – फ्रांस में राजा हेनरी वी के सैन्य अभियानों और एगिनकोर्ट की लड़ाई में उनकी महान जीत का वर्णन करने वाला एक नाटक।

- “ जूलियस सीज़र” – जूलियस सीज़र के ख़िलाफ़ साजिश और उसके परिणामों की खोज करने वाला एक राजनीतिक नाटक।

- “ रिचर्ड द्वितीय” – राजा रिचर्ड द्वितीय के पतन और पदावनति पर केंद्रित एक ऐतिहासिक नाटक।

- “ हेनरी चतुर्थ, भाग 1″ और “हेनरी चतुर्थ, भाग 2″ – ये दो नाटक राजा हेनरी चतुर्थ के शासनकाल और प्रिंस हैल, जो बाद में राजा हेनरी पंचम बन गए, के कारनामों की श्रृंखला का हिस्सा हैं।

रोमांस: इसके अतिरिक्त, नाटकों का एक समूह है जिसे अक्सर शेक्सपियर के “रोमांस” या “ट्रैजिकॉमेडीज़” के रूप में जाना जाता है, जो कॉमेडी और त्रासदी दोनों के तत्वों को जोड़ता है। इनमें से कुछ में शामिल हैं:

- “ द टेम्पेस्ट” – एक दूरदराज के द्वीप पर जहाज टूटने, बदला लेने और क्षमा करने की एक जादुई कहानी।

- “ द विंटर्स टेल” – त्रासदी और कॉमेडी दोनों के तत्वों के साथ ईर्ष्या, मुक्ति और मेल-मिलाप की कहानी।

- “ पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर” – प्यार और मुक्ति की तलाश करने वाले राजकुमार पेरिकल्स की यात्रा के बाद एक साहसिक रोमांस।

ये नाटक, दूसरों के बीच, शेक्सपियर की कहानी कहने की गहराई, मानव स्वभाव की उनकी गहरी समझ और भाषा और नाटकीय तकनीकों के उनके कुशल उपयोग को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने साहित्य, रंगमंच और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि नाटककार के रूप में शेक्सपियर की विरासत आने वाली सदियों तक कायम रहेगी।

वर्गीकरण – Classification

विलियम शेक्सपियर के नाटकों को तीन मुख्य शैलियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: हास्य, त्रासदी और ऐतिहासिक नाटक। इन प्राथमिक शैलियों के अलावा, नाटकों का एक समूह है जिसे “रोमांस” या “ट्रैजिकॉमेडीज़” के नाम से जाना जाता है, जो कॉमेडी और त्रासदी दोनों की विशेषताओं को साझा करते हैं। यहां वर्गीकरण का विवरण दिया गया है:

हास्य: शेक्सपियर की कॉमेडी हल्की-फुल्की, विनोदी होती है और इसमें अक्सर प्रेम, गलत पहचान और मजाकिया शब्दों का खेल शामिल होता है। वे आम तौर पर आनंदमय संकल्पों और विवाहों के साथ समाप्त होते हैं। शेक्सपियर की कॉमेडी के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं

- “ए मिड समर नाइटस ड्रीम”

- “बेकार बात के लिये चहल पहल”

- “बारहवीं रात”

- “आप इसे जैसा चाहें”

- “द टेमिंग ऑफ द श्रू”

त्रासदियाँ: शेक्सपियर की त्रासदियाँ गंभीर और नाटकीय नाटक हैं जो एक केंद्रीय चरित्र या पात्रों के पतन के इर्द-गिर्द घूमती हैं। वे महत्वाकांक्षा, विश्वासघात, भाग्य और मानवीय कमज़ोरी के विषयों का पता लगाते हैं। दुखद अंत में अक्सर मुख्य पात्रों की मृत्यु या पीड़ा शामिल होती है। शेक्सपियर की त्रासदियों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

- “रोमियो और जूलियट”

- “हैमलेट”

- “मैकबेथ”

- “ओथेलो”

- “राजा लेअर”

ऐतिहासिक नाटक: शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक अंग्रेजी राजाओं और अन्य ऐतिहासिक शख्सियतों के जीवन और शासनकाल पर आधारित हैं। हालाँकि उनमें काल्पनिक तत्व शामिल हो सकते हैं, उनका उद्देश्य अक्सर उस समय की राजनीति और घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटकों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

- “रिचर्ड III”

- “हेनरी वी”

- “जूलियस सीजर”

- “रिचर्ड द्वितीय”

- “हेनरी IV, भाग 1” और “हेनरी IV, भाग 2”

रोमांस (दुखद हास्य): शेक्सपियर के रोमांस, जिन्हें ट्रैजिकॉमेडीज़ के नाम से भी जाना जाता है, नाटकों का एक बाद का समूह है जिसमें कॉमेडी और त्रासदी दोनों के तत्वों का मिश्रण है। उनमें अक्सर क्षमा, मुक्ति और जादुई या काल्पनिक तत्वों के विषय शामिल होते हैं। शेक्सपियर के रोमांस के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

- “तूफ़ान”

- “द विंटर्स टेल”

- “पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर”

यह ध्यान देने योग्य है कि शेक्सपियर के नाटक इन वर्गीकरणों तक ही सीमित नहीं हैं, और उनके कुछ कार्यों में एक से अधिक शैलियों के तत्व हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि ये श्रेणियां उनके नाटकों पर चर्चा और विश्लेषण करने में सहायक हैं, शेक्सपियर की प्रतिभा शैली की सीमाओं को पार करने और ऐसे कार्यों को बनाने की उनकी क्षमता में निहित है जो समय और संस्कृतियों के दर्शकों के साथ गूंजते हैं।

नाटकों का प्रदर्शन – Performances

विलियम शेक्सपियर के नाटकों का प्रदर्शन 16वीं शताब्दी से थिएटर इतिहास का एक केंद्रीय हिस्सा रहा है, और दुनिया भर में उनका प्रदर्शन नियमित रूप से होता रहता है। शेक्सपियर की कृतियों में उनके सार्वभौमिक विषयों, जटिल चरित्रों और गहन भाषा के कारण स्थायी आकर्षण है। उनके नाटकों का प्रदर्शन विभिन्न सेटिंग्स में हुआ है, जिसमें थिएटर, बाहरी स्थान, स्कूल और यहां तक कि फिल्म रूपांतरण भी शामिल हैं। शेक्सपियर के नाटकों के प्रदर्शन के बारे में कुछ मुख्य बिंदु यहां दिए गए हैं:

- अलिज़बेटन और जैकोबीन थिएटर: शेक्सपियर के जीवनकाल के दौरान, उनके नाटक लंदन के ग्लोब थिएटर और ब्लैकफ्रायर्स थिएटर जैसे थिएटरों में प्रदर्शित किए गए थे। ये न्यूनतम दृश्यों वाले ओपन-एयर थिएटर थे और एक जोरदार मंच था जो दर्शकों तक फैला हुआ था, जिससे अभिनेताओं और दर्शकों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके।

- ग्लोब थियेटर: ग्लोब थिएटर, जहां शेक्सपियर के कई नाटकों का प्रदर्शन किया गया था, 1599 में शेक्सपियर की कंपनी, लॉर्ड चेम्बरलेन मेन (बाद में किंग्स मेन) द्वारा बनाया गया था। यह एक बहुभुजीय, ओपन-एयर थिएटर था जिसमें 3,000 दर्शक बैठ सकते थे। ग्लोब थिएटर का पुनर्निर्माण आधुनिक समय में किया गया था, और एलिजाबेथ थिएटर के अनुभव को फिर से बनाने के उद्देश्य से आज भी वहां प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

- अनुकूलन और आधुनिक निर्माण: शेक्सपियर के नाटकों को अलग-अलग समय अवधि और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप विभिन्न तरीकों से अनुकूलित और पुनर्कल्पित किया गया है। आधुनिक प्रस्तुतियाँ अक्सर सेटिंग, वेशभूषा और विषयों की पुनर्व्याख्या करती हैं, जिससे निर्देशकों और अभिनेताओं को क्लासिक कार्यों में नए दृष्टिकोण लाने की अनुमति मिलती है।

- शाही प्रदर्शन: शेक्सपियर के नाटक राजपरिवार से पहले भी प्रदर्शित किए जा चुके हैं, जिनमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम और राजा जेम्स प्रथम के प्रदर्शन भी शामिल हैं। उनके कार्यों को दरबार में भी खूब सराहा गया, जिससे उनकी लोकप्रियता और सफलता में योगदान मिला।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: शेक्सपियर के नाटकों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिससे वे दुनिया भर के दर्शकों के लिए सुलभ हो गए हैं। उनके कार्यों का प्रदर्शन दुनिया भर के देशों में किया जाता है, जो उनके स्थायी वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है।

- आउटडोर प्रदर्शन: पारंपरिक इनडोर थिएटरों के अलावा, शेक्सपियर के नाटकों का मंचन अक्सर गर्मियों के महीनों के दौरान बाहरी स्थानों पर किया जाता है। यह परंपरा, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम और समशीतोष्ण जलवायु वाले अन्य देशों में लोकप्रिय है, दर्शकों को अधिक प्राकृतिक, खुली हवा में नाटकों का आनंद लेने की अनुमति देती है।

- फिल्म और टेलीविजन रूपांतरण: शेक्सपियर के नाटकों को कई फिल्मों और टेलीविजन प्रस्तुतियों में रूपांतरित किया गया है। प्रसिद्ध अभिनेताओं ने प्रतिष्ठित भूमिकाएँ निभाई हैं, और इन रूपांतरणों ने शेक्सपियर के कार्यों को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाया है।

- शिक्षा और स्कूल प्रदर्शन: शेक्सपियर के नाटकों का अक्सर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया जाता है, और छात्रों को अक्सर अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में दृश्यों या संपूर्ण नाटकों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। स्कूल प्रस्तुतियाँ युवा दर्शकों को शेक्सपियरियन थिएटर की दुनिया से परिचित कराने में मदद करती हैं।

कुल मिलाकर, विलियम शेक्सपियर के नाटकों के प्रदर्शन ने इतिहास के महानतम नाटककारों में से एक के रूप में उनकी स्थायी विरासत में योगदान दिया है। उनके कार्यों को आज भी मनाया और सराहा जाता है, जो अभिनेताओं, निर्देशकों और थिएटर जाने वालों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करते हैं।

पाठ्य स्रोत – Textual sources

पाठ्य स्रोत उन लिखित सामग्रियों को संदर्भित करते हैं जिनमें विलियम शेक्सपियर के नाटकों और अन्य साहित्यिक कार्यों का मूल पाठ शामिल होता है। ये स्रोत उसके कार्यों के अध्ययन, विश्लेषण और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं। शेक्सपियर के नाटकों के प्राथमिक पाठ्य स्रोतों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- क्वार्टोस (क्यू): क्वार्टोस शेक्सपियर के नाटकों के शुरुआती संस्करण हैं, जिन्हें छोटी, व्यक्तिगत पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित किया गया है। शेक्सपियर के जीवनकाल के दौरान, उनके कुछ नाटक क्वार्टो प्रारूप में प्रकाशित हुए, जिससे वे जनता के लिए अधिक सुलभ हो गए। ये प्रारंभिक संस्करण अक्सर लेखक की अनुमति के बिना मुद्रित किए जाते थे, जिससे पाठ में विविधताएँ और अशुद्धियाँ होती थीं। कुछ क्वार्टो शेक्सपियर के जीवनकाल के दौरान प्रकाशित हुए, जबकि अन्य उनकी मृत्यु के तुरंत बाद प्रकाशित हुए। क्वार्टो प्रारूप में पहली बार प्रकाशित नाटकों के उदाहरणों में “हैमलेट ,” “ रोमियो एंड जूलियट,” और “ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम” शामिल हैं।

- पहला फोलियो: फर्स्ट फोलियो, जिसका औपचारिक शीर्षक “मिस्टर विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज़, एंड ट्रेजेडीज़” है, शेक्सपियर के नाटकों का एक महत्वपूर्ण संकलन है। इसे 1623 में, उनकी मृत्यु के सात साल बाद, जॉन हेमिंगेस और हेनरी कॉन्डेल, दो अभिनेताओं द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो किंग्स मेन का हिस्सा थे, जिस कंपनी से शेक्सपियर जुड़े थे। फर्स्ट फोलियो में 36 नाटक शामिल हैं, जिनमें से 18 पहले प्रकाशित नहीं हुए थे। फ़र्स्ट फ़ोलियो के बिना, शेक्सपियर के कई नाटक इतिहास में खो गए होते। यह संग्रह अंग्रेजी भाषा में अब तक प्रकाशित सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है।

- बाद के संस्करण और आधुनिक ग्रंथ: फर्स्ट फोलियो के बाद, शेक्सपियर के नाटकों के बाद के संस्करण विभिन्न प्रारूपों में प्रकाशित हुए। ये संस्करण अक्सर पहले के ग्रंथों में पाई गई त्रुटियों और विसंगतियों को ठीक करने का प्रयास करते थे। सदियों से, संपादकों और विद्वानों ने शेक्सपियर के नाटकों के मानकीकृत और आधिकारिक संस्करण बनाने पर काम किया है। प्रमुख संस्करणों में निकोलस रोवे (1709), सैमुअल जॉनसन (1765), अलेक्जेंडर पोप (1725) और आर्डेन शेक्सपियर श्रृंखला सहित अन्य शामिल हैं। शेक्सपियर के कार्यों के आधुनिक संस्करणों का उद्देश्य अकादमिक और नाटकीय उपयोग के लिए सटीक और विश्वसनीय पाठ प्रदान करना है, जो अक्सर विभिन्न पाठ्य स्रोतों, महत्वपूर्ण विश्लेषणों और ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान में रखते हैं।

हालाँकि ये शेक्सपियर के नाटकों के लिए मुख्य पाठ्य स्रोत हैं, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मुद्रण प्रथाओं, संपादकीय निर्णयों और इस तथ्य के कारण कुछ विविधताएँ और पाठ्य चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं कि शेक्सपियर के कार्यों को अक्सर प्रकाशित होने से पहले प्रदर्शित किया जाता था और मौखिक रूप से पारित किया जाता था। परिणामस्वरूप, पाठ्य विद्वता और आलोचनात्मक विश्लेषण अध्ययन के निरंतर क्षेत्र बने हुए हैं, जो शेक्सपियर की असाधारण साहित्यिक विरासत के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करते हैं।

कविताओं का संग्रह – Poems

अपने नाटकों के अलावा, विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स और दो लंबी कथात्मक कविताओं का एक संग्रह भी लिखा। ये कविताएँ अपनी काव्यात्मक सुंदरता, भावनात्मक गहराई और प्रेम, सौंदर्य, समय और नश्वरता जैसे विषयों की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां शेक्सपियर की प्रमुख कविताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

- सॉनेट्स: शेक्सपियर के सॉनेट्स 154 कविताओं का एक क्रम है, जो मूल रूप से 1609 में प्रकाशित हुए थे। सॉनेट्स एक विशिष्ट रूप में लिखे गए हैं जिन्हें शेक्सपियरियन या अंग्रेजी सॉनेट कहा जाता है, जिसमें ABABCDCDEFEFGG की एक कविता योजना के साथ 14 पंक्तियाँ शामिल हैं। सॉनेट्स को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है: पहले 126 सॉनेट्स एक युवा व्यक्ति को संबोधित हैं, जिन्हें अक्सर “फेयर यूथ” कहा जाता है, जबकि शेष सॉनेट्स, 127 से 154 तक, एक रहस्यमय महिला को संबोधित किया जाता है, जिसे इस नाम से जाना जाता है। “डार्क लेडी।”

- सॉनेट्स में खोजे गए विषयों में प्रेम, सौंदर्य, दोस्ती, समय, अमरता और कविता की शक्ति शामिल हैं। कई सॉनेट अत्यंत व्यक्तिगत हैं और गहन भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जो मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और समय बीतने पर प्रतिबिंबित करते हैं।

- “ शुक्र और एडोनिस”: “ वीनस एंड एडोनिस” 1593 में प्रकाशित एक कथात्मक कविता है। यह शेक्सपियर की सबसे पहले प्रकाशित कृतियों में से एक है। कविता शास्त्रीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है और खूबसूरत युवा एडोनिस के लिए देवी वीनस के एकतरफा प्यार की कहानी बताती है। यह इच्छा, जुनून और सुंदरता की क्षणभंगुर प्रकृति के विषयों की पड़ताल करता है।

- “ द रेप ऑफ़ ल्यूक्रेस”: “ द रेप ऑफ ल्यूक्रेस ” 1594 में प्रकाशित एक और कथात्मक कविता है। यह ल्यूक्रेटिया की रोमन किंवदंती पर आधारित है, जो एक गुणी रोमन मैट्रन थी, जिसके राजा के बेटे द्वारा बलात्कार के कारण महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम हुए। शेक्सपियर की कविता घटना के दुखद परिणामों पर प्रकाश डालती है और सम्मान, शुद्धता और शक्ति के दुरुपयोग के विषयों की पड़ताल करती है।

दोनों कथात्मक कविताएँ, “ वीनस एंड एडोनिस” और “द रेप ऑफ़ ल्यूक्रेस” , कहानी कहने, ज्वलंत कल्पना और काव्यात्मक भाषा में शेक्सपियर के कौशल को प्रदर्शित करती हैं। हालाँकि वे उनके सॉनेट्स और नाटकों की तरह प्रसिद्ध नहीं हैं, फिर भी वे एक कवि के रूप में उनके शुरुआती काम के मूल्यवान उदाहरण हैं।

शेक्सपियर की कविताओं ने, उनके नाटकों की तरह, साहित्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है और उनकी कलात्मक योग्यता और मानवीय अनुभव में गहन अंतर्दृष्टि के लिए सराहना की जाती रही है। उनके सॉनेट्स, विशेष रूप से, अब तक लिखी गई अंग्रेजी कविता के कुछ बेहतरीन उदाहरणों में से एक के रूप में मनाए गए हैं।

सोंनेट्स – Sonnets

शेक्सपियर के सॉनेट्स, सॉनेट्स के रूप में लिखी गई 154 कविताओं का एक संग्रह है, जो पहली बार 1609 में प्रकाशित हुआ था। ये सॉनेट्स अंग्रेजी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कार्यों में से एक हैं, जो शेक्सपियर की काव्य प्रतिभा और सॉनेट फॉर्म की महारत को प्रदर्शित करते हैं। शेक्सपियर के सॉनेट्स के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

स्वरूप एवं संरचना: शेक्सपियर के सॉनेट एक विशिष्ट काव्यात्मक रूप का अनुसरण करते हैं जिसे शेक्सपियरियन या अंग्रेजी सॉनेट के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सॉनेट में ABABCDCDEFEFGG की एक कविता योजना के साथ, आयंबिक पेंटामीटर में लिखी गई 14 पंक्तियाँ होती हैं। तुकबंदी योजना सॉनेट को तीन चौपाइयों (चार-पंक्ति छंद) और एक अंतिम तुकबंदी दोहे (दो-पंक्ति छंद) में विभाजित करती है। यह संरचना एक सीमित लेकिन अभिव्यंजक रूप में विभिन्न विचारों और भावनाओं की खोज की अनुमति देती है।