4 exemples de dissertation sur la Démocratie (1 corrigée)

- Blog Prépa scientifique 4 exemples de dissertation sur la Démocratie (1 corrigée)

Nous vous proposons ici 4 sujets de dissertations sur le thème de la démocratie , au programme 2020 des épreuves de français-philo en prépa scientifique. Le sujet 3 est entièrement corrigé. En espérant que cela vous sera utile dans vos révisions pour éviter des erreurs en français aux concours . Vous vous rendrez compte que pour performer en dissertation il faut lire les œuvres au programme , mais cela ne suffit pas, il faut savoir les faire communiquer entre elles.

Si vous ressentez le besoin, vous pouvez faire appel à des cours de français à domicile ou des cours particuliers de philosophie pour vous aider à mieux comprendre les concepts et mieux comprendre ce qui est attendu de vous en termes de méthodologie de la dissertation.

STAGE INTENSIF MATHS SUP

Profite de tes vacances pour progresser en maths et physique.

96% de réussite aux concours 84% dans le TOP 10 99% de recommandation à leurs amis

Avis Google France ★★★★★ 4,9 sur 5

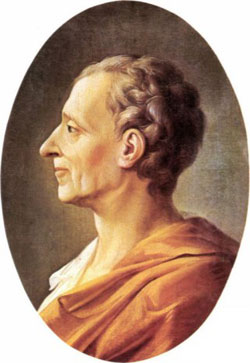

Sujet de dissertation sur la démocratie n°1 : l’exemple d’une citation longue

Dans De L’Esprit des lois , Montesquieu écrit que « Une autre espèce de démocratie, c’est celle où toutes les autres caractéristiques sont les mêmes, mais où c’est la masse qui est souveraine et non la loi. C’est le cas quand ce sont les décrets qui sont souverains et non la loi. Cela arrive par le fait des démagogues. […] Là où les lois ne dominent pas, alors apparaissent les démagogues ; le peuple, en effet, devient monarque, unité composée d’une multitude , car ce sont les gens de la multitude qui sont souverains, non pas chacun en particulier mais tous ensemble. […] Donc un tel peuple, comme il est monarque, cherche à exercer un pouvoir monarchique, parce qu’il n’est pas gouverné par une loi, et il devient despotique, de sorte que les flatteurs sont à l’honneur, et un régime populaire de ce genre est l’analogue de la tyrannie parmi les monarchies.

C’est pourquoi le caractère de ces deux régimes (Le premier est “l’autre espèce de D” soit la monarchie où le peuple est une “masse” et l’autre est la tyrannie) est le même, tous deux sont des despotes pour les meilleurs, les décrets de l’un sont comme les ordres de l’autre, et le démagogue et le courtisan sont analogues et identiques. Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre ; ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie. »

Discutez le propos de ce philosophe à la lumière de votre lecture des œuvres au programme du thème 2020 sur la démocratie .

La glose du sujet de dissertation en démocratie : définition des mots-clés et explicitation de l’idée générale

Introduction dissertation démocratie : la recherche des mots-clés :

PHRASE 1 – > 1. “autre espèce de démocratie” / 2. “autres caractéristiques” / 3. “la masse” / 4. “la loi”.

- Cette expression sous-tend que la démocratie n’est pas forcément un concept unique et indivis même si on aurait pu le penser au premier abord.

- Tous les éléments de définition sont identiques sauf ceux énoncés dans la proposition relative introduite par “où” (pronom relatif qui reprend “autre espèce de démocratie”).

- + 4. La différence de cette “autre espèce” consiste en ce que le pouvoir soit aux mains de la “masse” et non de la “loi”.

PHRASE 2 -> “décrets” désigne une décision arbitraire sans le consensus du vote que nécessite une “loi”.

PHRASE 3 -> 1. “démagogues” -> désigne celui qui dit aux “gens” ce qu’ils veulent entendre. (Étymologiquement : celui qui mène le peuple selon son bon vouloir)

PHRASE 4 -> 1. “le peuple devient monarque” / 4. “unité composée d’une multitude” / 3. “les gens de la multitude qui sont souverains” / 2. “Là où les lois ne dominent pas, alors apparaissent les démagogues”

- + 4 Le peuple devient monarque car il n’y a plus d’individualisation : c’est un tout, une unité. Cela rappelle le mot de “masse” très péjoratif. On sent le désaveu de Montesquieu.

- Quand les décrets supplantent la loi c’est là que les démagogues entrent en jeu : l’opinion devient trop importante.

PHRASE 5 -> 1. “un tel peuple… devient despotique” / 2. “cherche à exercer un pouvoir monarchique, parce qu’il n’est pas gouverné par une loi” / 3. “les flatteurs sont à l’honneur” / 4. “et un régime populaire de ce genre est l’analogue de la tyrannie parmi les monarchies”

- + 2 Un peuple, lorsqu’il n’est pas gouverné par une loi, devient despotique ; ce dernier terme s’oppose à “monarque” en ce qu’un despote a une volonté d’assujettissement de ceux qu’il gouverne. Il y donc une notion de danger ici.

- “populaire” = “qui plaît au peuple” ou “qui vient du peuple”. Un régime POUR (idée de la flatterie qui infléchit ledit peuple pour le profit du flatteur) le peuple et PAR le peuple.

PHRASE 6 -> Montesquieu développe l’analogie monarchie (= autre espèce de démocratie) / tyrannie : décrets / ordre, démagogue (flatte le peuple souverain) / courtisan (flatte le tyran)

PHRASES 7 et 8 -> Dans la démocratie qui n’est pas cette “autre espèce de D”, le peuple a élu des représentants. Ceux-ci permettent d’éviter le travers des décrets dénoncés par Montesquieu. En Effet, eux “sont capables de discuter les affaires”. La démocratie représentative, parce qu’elle s’appuie sur une constitution, ne risque donc pas de verser dans la tyrannie.

Propositions de problématiques de la dissertation démocratie n°1

Faites par des élèves du stage en maths spé et stage maths sup :

- Les représentants peuvent-ils éviter la dérive de la démocratie vers un régime despotique ?

- Quelles causes peuvent mener le peuple d’une démocratie vers le despotisme? (Quels éléments font que le peuple en démocratie peut tendre vers le despotisme ? (problème: faire: verbe pauvre)) faire : verbe vicaire.

- Quelle est l’importance des lois en démocratie ? // À quel point les lois sont-elles importantes dans une démocratie ? La démagogie est-elle inhérente à la démocratie ?

- Faut-il que le gouvernement d’un peuple démocratique soit mené par la globalité ou une portion élue/choisie de celui-ci ?

- Existe-t-il une forme de démocratie exempte de tout attrait vers la tyrannie ? La démocratie que plébiscite Montesquieu est-elle vraiment exempte de tout attrait vers la tyrannie parce qu’elle est représentative ?

Proposition finale de problématique faite par le prof qui donne cours en stage :

Nous pouvons nous demander si la démocratie, bien qu’elle mette par définition le pouvoir aux mains du peuple, demeurerait éloignée de la tyrannie en restreignant la souveraineté dudit peuple par le biais de ses représentants élus.

La multitude n’a pas de volonté propre, le démagogue tire son profit de ce fait puisqu’il insuffle (par la flatterie ou la rhétorique) sa propre volonté à cette multitude, c’est ce qui donne le peuple, qui lui a une volonté.

Par hypothèse, la multitude est inerte : pas de volonté propre. Le démagogue lui, par la flatterie ou la rhétorique, va insuffler son opinion personnelle pour son propre profit. On obtient ainsi le peuple monarque dont Montesquieu parle ici. Ce peuple tend vers le despotisme en raison de…

COURS PARTICULIERS PRÉPA SCIENTIFIQUE

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs professeurs particuliers en prépa., pour accélérer ma progression en prépa, sujet de dissertation en démocratie cpge n°2 (le sujet philosophique).

Peut-on attendre de la démocratie qu’elle soit conforme aux exigences de la raison ?

Vous répondrez à cette question en en faisant jouer le propos dans les œuvres au programme.

Piste -> la démocratie est aux mains de tout le monde. Chaque individu ayant une logique distincte d’autrui, on ne peut pas exiger de la démocratie qu’elle suive la raison au sens absolu.

Sujet de dissertation n°3 démocratie en prépa : l’exemple d’une citation brève

Dans Le Monde de l’éducation , Jacques Derrida écrit en 2000 que « L’historicité, la perfectibilité infinie, le lien originaire à une promesse font de toute démocratie une chose à venir. »

Vous analyserez et commenterez cet avis en raisonnant à partir de votre lecture des œuvres au programme.

Glose des mots-clés pour le sujet n°3

“Historicité” : fait d’être inscrit dans l’Histoire. La démocratie a marqué l’Histoire de l’humanité.

“La perfectibilité infinie” : plus le temps avance, meilleur est la D.

“Le lien originaire à une promesse” : cette promesse est celle de confier le pouvoir au peuple. “Lien” peut être pris en bonne comme en mauvaise part : attachement ou emprisonnement.

“Chose à venir” : plus le temps progresse, plus on s’approche d’une démocratie aboutie.

-> la citation de Derrida s’intéresse à la démocratie soumise à l’avancée du temps.

Propositions de problématique pour le sujet de dissertation sur la démocratie n°3

Par les élèves du stage de Pâques en prépa maths spé :

- La démocratie dans son intemporalité est-elle à l’abri d’un despotisme ?

- Nous pouvons nous demander si la démocratie, bien que perfectible dans le temps, n’est pas muselée par sa promesse, et donc imperfectible. (pb: museler) Imaginons que dans l’amorce il ait expliqué que “La promesse lie la démocratie à son origine : on peut comprendre ce lien en bonne part comme une continuité ou en mauvaise part comme un musellement.” + il aurait fallu avoir expliciter ce qu’est cette “promesse”.

- En quoi l’Histoire et la condition (même) selon Derrida de la démocratie font indéfiniment tendre l’Homme vers un idéal de démocratie ?

- La démocratie est-elle condamnée à une éternelle insatisfaction ?

- La poursuite de l’idéal démocratique voue-t-elle le citoyen d’une démocratie à l’insatisfaction ?

Proposition finale d’une problématique par le prof

Bien que la démocratie soit sempiternellement imparfaite à l’instant présent, la promesse qui la fonde justifie-t-elle qu’on continue de tenter de la mener à son aboutissement ? ( semper en latin signifie “toujours” ; “sempiternellement” = “qui dure toujours”)

ATTENTION On pourrait être tenté d’adopter un plan :

- I) Historicité

- II) Perfectibilité infinie

III) Lien originaire à une promesse

À NE PAS FAIRE

L’annonce de plan dans l’introduction dissertation démocratie qui suit s’appuie sur la proposition finale de problématique

I] Nous rappellerons d’abord que la démocratie existe, même imparfaitement, et que son existence est le témoignage d’une promesse qu’elle cherche à tenir.

II] Puis nous montrerons que, selon l’idéal (égalitaire) de la démocratie, elle est nécessairement à venir : la promesse doit toujours être menée à bien.

III] La démocratie n’est donc pas un état de fait mais une dynamique en mouvement : l’idée même de sa perfectibilité l’inscrit dans l’Histoire.

Dissertation sur la démocratie : développement du plan pour le sujet n°3

I] Ce n’est pas parce qu’une démocratie tend vers sa perfection qu’elle n’est pas une démocratie à l’instant T

- En quoi la démocratie est un régime fonctionnel / montrer qu’elle fonctionne puisqu’elle permet à chaque citoyen de s’exprimer librement // exemples : Assemblée -> bien que le système ait été dévoyé, l’Ekklesia offre aux citoyens athéniens, et ici aux femmes en particulier, la possibilité de transformer une volonté en une réalité politique / Complot : la liberté de la presse est fondamentale en D, on le voit avec Wheeler : il est AUTORISÉ à parler même si le régime de Lindbergh ne le SOUTIENT pas

- Une démocratie est, au départ, une solution pour résoudre certains maux : guerre, famine, conflit même si elle n’est pas forcément achevée ou idéale // exemples : Cavaliers -> Athènes ne va pas très bien en raison du contexte de la guerre du Péloponnèse HÉLIE (6000 héliastes = juges tirés au sort par an) / BOULÈ (élus) / EKKLESIA (libre d’accès) Aristophane critique au moment de l’écriture des Cavaliers le fait que Cléon ait corrompu les héliastes qui sont payés pour siéger et au moment de l’écriture de L’Assemblée il dénonce le paiement du triobole des ekklesiastes qui ne viennent plus siéger que pour cet argent sans participer aux débats. Tocqueville : Expose souvent les raisons de l’origine de la D.

- Une démocratie imparfaite, elle rencontre tout de même des pb // exemples : Cavaliers -> critique de la démocratie dans un but didactique avec l’exhibition de Démos mangeant sa pâtée / Tocqueville : même but didactique, il a écrit son essai pour prévenir les dangers et donner des moyens de les curer / Complot : avec Lindbergh, elle est “partiellement et partialement” imparfaite ; les juifs y sont lésés mais la majorité des citoyens voient ce régime comme une D. Roth est contre le système de politique intégrative mais, dans l’économie de ce roman et selon le point de vue de la majorité des Américains, c’est la famille Roth qui est anti-démocratique.

II] Mener la démocratie à son terme, c’est répondre à la promesse de son origine

III] La démocratie est une dynamique qui l’inscrit dans l’Histoire (cf. La démocratie est providentielle selon Tocqueville)

- c) Il faut engager la responsabilité citoyenne :

La responsabilité citoyenne est donc engagée : il faut véritablement vouloir aller de l’avant. C’est pourquoi le roman de Roth se focalise sur le jeune Philip, entouré de jeunes gens : son frère Sandy, son cousin Alvin, ses amis Earl et Seldon. La jeunesse de ces personnages met en scène la destinée encore à dessiner de l’Amérique. Et cette destinée est plurielle tout en étant plus ou moins inféconde : Seldon sauve Philip alors que le protagoniste l’abhorre ; Earl doit déménager pour rejoindre son père alors qu’il éveillait Philip à des horizons nouveaux. La jeunesse est en effet le moment charnière, où se forgent les consciences, à la fois par le milieu et par les discours qui nous entourent. En partageant le lit voisin à celui de Philip, Sandy, Alvin puis Seldon forgent son caractère, l’inspirent, le font réfléchir et lui permettent de devenir quelqu’un sur qui on peut compter . Pour éviter les dangers qui parsèment la route, longue et sinueuse, de la démocratie, les citoyens doivent être capables de concevoir ce qui est encore à améliorer. Démos, dans Les Cavaliers, caricature le peuple qui serait incapable de se caricaturer lui-même, à l’inverse de Tocqueville qui cherche à la fin de son essai à « embrasser d’un dernier regard tous les traits divers qui marquent la face du monde nouveau ». Il revient bien aux citoyens de garder le cap, pour garder la démocratie dans cette dynamique de perfectibilité.

Proposition de corrigé dissertation démocratie du sujet n°3

Je vous propose ci-après une correction de la dissertation portant sur le sujet de Derrida dans Le Monde de l’éducation. À plusieurs reprises, j’y inclus des remarques à votre attention en bleu. J’ai mis les grands titres qui évidemment ne figureraient pas plus que lesdites remarques dans une copie. Si nécessaire, vous pouvez revenir vers moi pour que je vous donne les titres de chaque sous-partie. Je peux également vous préciser quelle logique suit l’articulation d’une idée à une autre même si, après relecture, cela me semble clair.

Lorsque Simone Weil définit la démocratie comme « [un moyen] en vue du bien », la philosophe refuse de voir la démocratie comme une fin en soi, comme un aboutissement. Elle dit en l’espèce que la démocratie est un outil que les peuples démocratiques utilisent pour s’accomplir. Cette position est contredite par un propos de Jacques Derrida : « l’historicité, la perfectibilité infinie, le lien originaire à une promesse font de toute démocratie une chose à venir ». La démocratie n’est ici plus un état de fait – et elle ne peut donc plus être un outil – elle est « à venir » : elle n’est donc plus un moyen dont disposeraient les hommes en vue d’une autre fin mais devient sa propre fin. La proposition peut déconcerter. Ne vivons-nous pas en démocratie ? De nombreux régimes dans le monde étant constitués sous ce terme, ce nom de « démocratie » serait-il pourtant impropre ? On peut aisément entendre qu’elle est perfectible – son système électoral reflète mal la volonté du peuple dans son ensemble certaines de ses institutions semblent bien éloignées de ses préoccupations ; mais cette imperfection justifie-t-elle qu’on la considère nécessairement incomplète ? Partant, il conviendra de se demander si bien que la démocratie soit sempiternellement imparfaite à l’instant présent, la promesse qui la fonde justifie qu’on continue de tenter de la mener à son aboutissement. Nous rappellerons d’abord que la démocratie existe, même imparfaitement, et que son existence est le témoignage d’une promesse qu’elle cherche à tenir. Puis nous montrerons que, selon l’idéal égalitaire de la démocratie, elle est nécessairement à venir : la promesse doit toujours être menée à bien. La démocratie n’est donc pas un état de fait mais une dynamique en mouvement : l’idée même de sa perfectibilité l’inscrit dans l’Histoire.

(I) Ce n’est pas parce qu’une démocratie tend vers sa perfection qu’elle n’est pas une démocratie à l’instant T)

Nous ne pouvons pas nier que nous vivons dans des régimes que l’on appelle « démocratie ». Ces régimes ont été établis pour répondre à la promesse d’instaurer l’égalité entre les hommes. La démocratie est une réponse politique à la forme que doit prendre le vivre ensemble. À son fondement, il y a une promesse qui lie entre eux les individus qui acceptent cette forme de gouvernement. Ainsi, expliquer comment s’est fondée la démocratie permet d’expliquer son évolution. C’est le sens de la démarche de Tocqueville, comme le montre le titre de la quatrième partie du deuxième tome de son essai, « De l’influence qu’exercent les idées et les sentiments démocratiques sur la société politique » . L’instauration de ce régime, qui paraît si neuf et si faillible aux Européens du XIXe siècle, est une réponse à la tension entre égalité et liberté qui le sous-tend et cette tension, non résolue par la seule constitution du régime, continue d’agir sur les citoyens américains. Le quatrième tome de De La Démocratie en Amérique vient pousser les effets des conclusions américaines dans les démocraties de l’Europe et tend à montrer au lectorat contemporain de l’auteur que, chez eux aussi, la démocratie a toute sa place. Dans L’Assemblée des femmes , la prise de pouvoir par les femmes montre une évolution comique et fantasmée de la société et non une véritable révolution qui mettrait fin au régime. En inventant de nouvelles lois, les femmes impulsent une forme nouvelle à la démocratie athénienne, que l’on célèbre lors du banquet à la fin de la pièce. Ainsi, chez Aristophane comme chez Roth, les œuvres se terminent sur une image, certes nouvelle, de la démocratie. En effet, dans Le Complot contre l’Amérique, le lecteur découvre à la fin ce qu’il connaît déjà pourtant bien : en sortant de la temporalité uchronique, il est soulagé de revenir à ce régime qu’il avait perdu le temps du roman. Cette image nouvelle s’explique par le fait que la démocratie tient sa promesse de manière évolutive. Loin d’être finie une fois instaurée, elle s’inscrit dans l’histoire, qui peut être vue en ce sens comme progressive. ***

La démocratie se réinvente à chaque fois que change la forme que prend la réponse à la promesse initiale. La fantaisie de L’Assemblée des femmes illustre ces changements possibles. La hiérarchie sociale du début de la pièce fait place à un communisme nouveau, où l’égalité est élevée en principe supérieur à la liberté ; c’est pourquoi le Jeune homme finit par céder sa liberté aux Vieilles qui revendiquent l’égalité de ses faveurs. Roth aussi met en scène ce qui fait évoluer la société et pendant la majeure partie du roman, les États-Unis font l’expérience d’un État nouveau. Par leur vote, les citoyens américains ont exprimé le choix d’un nouveau venu en politique, bien plus jeune que le plus âgé et plus expérimenté président en place. Cette expérience qui s’avère funeste est vite abandonnée. Dans les deux cas, on voit que la démocratie sait s’interroger, qu’elle mue selon les choix que les votes expriment et que ces changements peuvent être abrogés s’ils sont jugés néfastes. L’évolutivité caractérise donc les régimes démocratiques. ***

Comment comprendre ces aléas, si on considère l’histoire comme un progrès constant et absolu ? Il ne faut pas oublier qu’il y a, en plus de la promesse, une mythologie de l’origine : l’origine devient elle-même un discours qui alimente l’imaginaire des citoyens. Cela a deux effets : le premier, positif, permet de consolider la démocratie, solidement fondée par et dans cet imaginaire collectif. Le second est plus négatif, car au nom d’une promesse initiale, il peut y avoir la volonté réactionnaire d’un retour aux origines. L’importance de cet imaginaire est rappelée par Tocqueville : « chaque citoyen, devenu semblable à tous les autres, se perd dans la foule, et l’on n’aperçoit plus que la vaste et magnifique image du peuple lui-même » . On le devine aussi dans la philatélie du jeune Philip, dont l’imaginaire de l’Amérique passe par les timbres, ses images officielles. Le cauchemar de les voir souillés par la croix gammée est une mise en abîme du cauchemar de l’uchronie. On se donne des images effroyables pour se rassurer de l’image de la démocratie qu’on a : imparfaite mais bel et bien là et fidèle à ce que l’on attend d’elle. ***

Cependant, puisque la réponse démocratique ne cesse de se chercher, on est en droit de dire que l’avènement de la démocratie n’a pas encore eu lieu.

NB : Je précise ici une chose dont nous n’avons pas parlé : la transition. Une transition DOIT être ménagée entre chaque grande partie. Théoriquement, elle reprend sommairement ce qui a été dit et annonce ce qui va suivre. La transition qui précède ici ne donne, formellement, que l’annonce de la suite. Mais si vous regardez la dernière phrase de la troisième sous-partie, vous verrez que j’ai rédigé la conclusion partielle de sorte qu’elle soit aussi la première partie de la transition. En outre, pour la mise en page, ne sautez pas de lignes entre les sous-parties d’une même grande partie ; Google doc m’y contraint et c’est la raison pour laquelle il y a ici des sauts de ligne à supprimer que je signale par ***. Si ces questions formelles de mises en page ne sont pas claires pour vous, n’hésitez pas à me demander des précisions.

(II) Mener la démocratie à son terme, c’est répondre à la promesse de son origine)

Nous disions plus haut vivre en démocratie, une démocratie qui est donc. Mais on peut légitimement inverser la proposition en repartant de l’idée de Derrida : si la démocratie est perfectible, c’est qu’elle n’ est pas encore, du moins pas tout à fait. Le premier problème relève encore de l’imaginaire. Comment nommer et concevoir cette « chose à venir » ? Il faut être visionnaire, comme veut l’être Tocqueville qui affirme tout le long De La Démocratie en Amérique vouloir réussir à théoriser ce qui n’est encore qu’embryonnaire, innommé. C’est cette notion même qu’il explique lorsqu’il imagine le despotisme d’un nouveau genre hérité de l’égalitarisme excessif : « La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la nommer. » Mais comment tendre vers quelque chose que l’on ne peut pas encore voir ? L’imaginaire des origines, le souvenir de cette origine mythologique peuvent donc bloquer la marche en avant de la démocratie, en s’imposant contre l’idéal promis ou plutôt l’imaginaire dudit idéal promis vers lequel il faut tendre. Dans Les Cavaliers , le Charcutier préfère raconter au Chœur comment il l’a emporté sur le Paphlagonien au Conseil, sans se soucier une seule fois de ce qu’il était bon de faire pour la cité. *** Je ne mets qu’un exemple parce qu’il ne m’en vient aucun autre. Si une idée vous vient, n’hésitez pas à l’incorporer.

Cependant, l’avenir a aussi un lourd poids et l’idéal dont nous parlions peut devenir un fardeau quand on désespère de pouvoir l’atteindre. Ainsi il n’est pas seulement question de ne pas entrevoir l’avenir, il est question de le trouver trop loin de nous ou trop parfait et donc irréel ou au moins immatériel. Cette idée est mise en scène par Aristophane dans L’Assemblée des femmes : c’est le bon sens féminin qui dicte les décisions de Praxagora et pourtant son idéal égalitariste semble bien illusoire quand on songe à la division que ses lois ont provoquée parmi les citoyens : Chrémès contre l’égoïsme de son voisin, les trois Vieilles contre le Jeune homme et sa compagne. Chez Roth, le retour à la démocratie n’est pas non plus l’avènement d’une meilleure démocratie. Le dernier chapitre s’appelle « La peur perpétuelle » et montre la violence qui perdure au-delà du retour à l’ordre que laissait supposer la fin de l’uchronie romanesque avec le retour de Roosevelt. Les événements ne sont pas seulement liés à l’organisation démocratique de la société et celle-ci ne semble pas suffire à rendre la société parfaite. ***

On considère alors inutile d’aller mieux, de peur justement d’empirer les choses. On pense que la situation dans laquelle on est constitue déjà un progrès par rapport à un avant qu’on feint parfois de renier et on s’illusionne en pensant que l’histoire – et l’Histoire – peut s’arrêter là. Le Premier esclave – il me semble que dans votre éditions de référence, les traducteurs ont pudiquement nommé « serviteurs » les deux esclaves de Démos mais je garde ici le sens grec originel de δούλος [doulos] « esclave » – des Cavaliers n’est pas très attaché à chercher le meilleur intendant possible pour Démos, il en veut simplement un qui pourra le débarrasser du fourbe et calomniateur Paphlagonien. Il ne vise donc pas ce qu’il y a de mieux pour son maître – et donc pour le peuple qu’il symbolise par allégorie. Il veut simplement ce qu’il y a de mieux pour lui, et s’accommode très bien d’un autre démagogue, quitte, peut-être, à recommencer son manège. De même, Tocqueville rappelle que les citoyens « tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres » et que « ce n’est donc jamais qu’avec effort que ces hommes s’arrachent à leurs affaires particulières pour s’occuper des affaires communes » : il est plus confortable de préférer le bien au mieux. ***

La démocratie est donc toujours encore à venir. Son état actuel est assez démocratique pour la nommer ainsi sans pour autant qu’on puisse s’en satisfaire. Quel rôle joue l’idée de sa perfectibilité pour la faire advenir ?

(III) La démocratie est une dynamique qui l’inscrit dans l’Histoire (cf. La démocratie est providentielle selon Tocqueville))

La démocratie « à venir » est perfectible et c’est la notion même de perfectibilité qui l’inscrit dans une dynamique et dans l’Histoire. Les auteurs des œuvres au programme jouent à se faire peur. Illustrer les périls qui guettent la démocratie, c’est déjà se rassurer : cela n’est pas arrivé et cela n’arrivera pas. On a échappé au pire. On peut le deviner par la « Note au lecteur » du Complot contre l’Amérique , qui rappelle d’emblée que le roman « est une œuvre de fiction ». Roth peint par le biais de la fiction une limite de la démocratie, qui laisse entrevoir le risque de son échec et nous pousse à la défendre. En ce sens, ce romancier n’est pas moins didactique que Tocqueville : sa mise en garde est adressée aux États-Unis du XXIe siècle – dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme » – et le roman participe lui-même de la perfectibilité de la démocratie américaine. De même, les exagérations proposées par les comédies d’Aristophane visent à provoquer un sursaut démocratique chez les citoyens athéniens pour qu’enfin cessent la montée des démagogues et la guerre du Péloponnèse. ***

Mais accepter les imperfections de la démocratie actuelle, ce n’est pas nécessairement la mettre en péril. Mettre en scène ses imperfections et appeler aux changements nécessaires pour sa perfection, c’est comprendre qu’elle est ancrée dans l’Histoire et que chaque renouveau amène une démocratie nouvelle. Cette démocratie nouvelle, ou plutôt renouvelée, qui accouchera de ces sursauts et élans citoyens (« citoyens » est un adjectif ici) , sera ainsi à nouveau perfectible, et ainsi de suite : c’est la perfectibilité infinie. Ainsi, par la notion même de perfectibilité et par sa mise en scène, on peut espérer aller de l’avant. La crieuse publique – ici non plus je ne suis pas sûr du nom du personnage selon la traduction de votre édition – qu’engage Praxagora ne termine-t-elle pas son discours par des propos encourageants : « avancez donc » et « allons » ? C’est également ainsi que conclut Tocqueville : « je vois de grands périls qu’il est possible de conjurer ; de grands maux qu’on peut éviter ou restreindre, et je m’affermis de plus en plus dans cette croyance que pour être honnêtes et prospères, il suffit encore aux nations démocratiques de le vouloir ». ***

La responsabilité citoyenne est donc engagée : il faut véritablement vouloir aller de l’avant. C’est pourquoi le roman de Roth se focalise sur le jeune Philip, entouré de jeunes gens : son frère Sandy, son cousin Alvin, ses amis Earl et Seldon. La jeunesse de ces personnages met en scène la destinée encore à dessiner de l’Amérique. Et cette destinée est plurielle tout en étant plus ou moins inféconde : Seldon sauve Philip alors que le protagoniste l’abhorre ; Earl doit déménager pour rejoindre son père alors qu’il éveillait Philip à des horizons nouveaux. La jeunesse est en effet le moment charnière, où se forgent les consciences, à la fois par le milieu et par les discours qui nous entourent. En partageant le lit voisin à celui de Philip, Sandy, Alvin puis Seldon forgent son caractère, l’inspirent, le font réfléchir et lui permettent de devenir quelqu’un sur qui on peut compter . Pour éviter les dangers qui sèment la route, longue et sinueuse, de la démocratie, les citoyens doivent être capables de concevoir ce qui est encore à améliorer. Démos, dans Les Cavaliers, caricature le peuple qui serait incapable de se caricaturer lui-même, à l’inverse de Tocqueville qui cherche à la fin de son essai à « embrasser d’un dernier regard tous les traits divers qui marquent la face du monde nouveau ». Il revient bien aux citoyens de garder le cap, pour garder la démocratie dans cette dynamique de perfectibilité.

Conclusion dissertation démocratie

Inutile donc de déplorer la faillite des démocraties modernes. Elles ne sont pas parfaites, ne le seront peut-être jamais. Il ne faut pas pour autant abandonner l’idéal démocratique. Au contraire, c’est en comprenant et en acceptant que la démocratie n’est pas un état de fait mais une dynamique qu’on comprend et accepte à quel point son imperfection est le moteur de son histoire et de l’Histoire elle-même. La réponse particulière qu’apporte la démocratie à la grande question du politique prend la forme d’une promesse qu’on tient en partie. Promesse tenue ? À chaque étape du processus démocratique, un peu plus en tout cas : c’est ainsi que la démocratie, en visant son propre idéal, devient sa propre fin. Derrida questionne l’aspect non- advenu de la démocratie et n’a pas pour enjeu de conceptualiser les difficultés du projet démocratique. Ne réduit-il pas ainsi à néant le projet de se demander si la démocratie « n’est qu’un idéal », parce que l’idéal exigerait d’opposer l’aspect absolu de la démocratie et sa réalité, au profit de son inscription dans une dynamique encourageant les citoyens à s’inventer sans cesse en acteurs démocratiques d’un nouveau type ? Pour respecter la remarque que beaucoup de rapports de juty soulèvent à propos des ouvertures de conclusion (à savoir qu’une “trop bonne” ouverture devrait alerter le candidat qui aurait peut-être dû songer à en user plutôt en III), je me borne ici à élargir le propos de Derrida et donc de cette dissertation sans aller chercher un aspect trop novateur qui aurait mérité d’être utilisé comme partie finale.

COURS EN PREPA MATHS SUP

Les meilleurs professeurs particuliers en cpge, sujet de dissertation n°4 .

Jean-Louis Barrault (1910-1994), un grand homme de théâtre, a dit « La dictature c’est « ferme ta gueule », la démocratie c’est « cause toujours ». » Votre lecture des œuvres au programme vous permet-elle d’adhérer à ce jugement que reprendront à l’identique Coluche ou Woody Allen par exemple ?

Piste -> Attention à ne pas juger le style de la citation. Ici, expliquer la colère et la spontanéité : oui ; dire que le propos est peu profond : non. L’auteur expose l’apparente honnêteté de la dictature et l’hypocrisie relative de le Démocratie.

Cette dissertation est corrigée dans autre article du blog.

Exercice bonus en dissertation sur la démocratie en CPGE

Résumez le texte suivant en 100 mots (plus ou moins 10%)

Je connais un certain nombre de bons esprits qui essaient de définir la Démocratie. J’y ai travaillé souvent, et sans arriver à dire autre chose que des pauvretés, qui, bien plus, ne résistent pas à une sévère critique. Par exemple celui qui définirait la démocratie par l’égalité des droits et des charges la définirait assez mal ; car je conçois une monarchie qui assurerait cette égalité entre les citoyens ; on peut même imaginer une tyrannie fort rigoureuse, qui maintiendrait l’égalité des droits et des charges pour tous, les charges étant très lourdes pour tous, et les droits fort restreints. Si la liberté de penser, par exemple, n’existait pour personne, ce serait encore une espèce d’égalité. Il faudrait donc dire que la Démocratie serait l’Anarchie. Or je ne crois pas que la Démocratie soit concevable sans lois, sans gouvernement, c’est-à-dire sans quelque limite à la liberté de chacun ; un tel système, sans gouvernement, ne conviendrait qu’à des sages. Et qui est-ce qui est sage ?

Même le suffrage universel ne définit point la Démocratie. Quand le pape, infaillible et irresponsable, serait élu au suffrage universel, l’Église ne serait démocratique par cela seul. Un tyran peut être élu au suffrage universel, et n’être pas moins tyran pour cela. Ce qui importe, ce n’est pas l’origine des pouvoirs, c’est le contrôle continu et efficace que les gouvernés exercent sur les gouvernants.

Ces remarques m’ont conduit à penser que la Démocratie n’existe point par elle-même. Et je crois bien que dans toute constitution il y a de la Monarchie, de l’Oligarchie, de la Démocratie, mais plus ou moins équilibrées.

L’exécutif est monarchique nécessairement. Il faut toujours, dans l’action, qu’un homme dirige ; car l’action ne peut se régler d’avance ; l’action, c’est comme une bataille ; chaque détour du chemin veut une décision. Le législatif, qui comprend sans doute l’administratif, est oligarchique nécessairement ; car, pour régler quelque organisation, il faut des savants, juristes ou ingénieurs, qui travaillent par petits groupes dans leur spécialité. Plus la société sera compliquée, et plus cette nécessité se fera sentir. Par exemple, pour contrôler les assurances et les mutualités, il faut savoir ; pour établir des impôts équitables, il faut savoir ; pour légiférer sur les contagions, il faut savoir.

Où est donc la Démocratie, sinon dans ce troisième pouvoir que la Science Politique n’a point défini, et que j’appelle le Contrôleur ? Ce n’est autre chose que le pouvoir, continuellement efficace, de déposer les Rois et les Spécialistes à la minute, s’ils ne conduisent pas les affaires selon l’intérêt du plus grand nombre. Ce pouvoir s’est longtemps exercé par révolutions et barricades. Aujourd’hui, c’est par l’interpellation qu’il s’exerce. La Démocratie serait, à ce compte, un effort perpétuel des gouvernés contre les abus du pouvoir. Et, comme il y a, dans un individu sain, nutrition, élimination, reproduction, dans un juste équilibre, ainsi il y aurait dans une société saine : Monarchie, Oligarchie, Démocratie dans un juste équilibre.

Alain, Propos sur les pouvoirs , « Le Contrôle », 79, propos du 12 juillet 1910.

D’autres ressources en français pour les prépas scientifiques ont été mises en ligne :

- La démocratie à Athènes en prépa scientifique

- La démocratie aux Etats-Unis en prépa scientifique

- Cours de français sur la démocratie en prépa scientifique

- Exemples d’épreuves de français aux concours : démocratie

- Etude d’une dissertation de prépa sur la démocratie

- Citations sur la démocratie en prépa

- Corrigé d’une dissertation sur le thème de la démocratie en prépa

- Dissertation sur la démocratie en CPGE scientifique

N'hésite pas à partager l'article

Laisser un commentaire

Vous devez être connecté pour publier un commentaire.

Dissertation corrigée: L’Amour. O. WILDE, Portrait de Dorian Gray

Comment bien lire Le Banquet ? – français/philo en prépa scientifique

Faut-il lire les œuvres en prépa scientifique ?

- 3 rue de l'Estrapade 75005 Paris

- [email protected]

- 01 84 88 32 69

Qui sommes-nous ?

- Témoignages et avis

- Notre newsletter

Nous rejoindre

- Devenir professeur

- Notre équipe

Copyright @ GROUPE REUSSITE - Mentions légales

Reçois par email les infos pour réussir.

Travaillez où et quand vous voulez grâce à notre application déjà utilisée par plus de 100 000 élèves en France.

Dissertation sur la démocratie: sujet, l’introduction, résumé, conclusion.

Symbols: 31722

Words: 5287

“La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.” – Abraham Lincoln (États-Unis)

“La démocratie est une chose merveilleuse, à condition de ne pas se soucier de qui en sort.” – François Mitterrand (France)

“La démocratie est le pire des systèmes politiques, à l’exception de tous les autres qui ont été essayés.” – Winston Churchill (Royaume-Uni)

“La démocratie doit être quelque chose de plus qu’un simple choix entre ce qui est bon pour la gauche ou la droite.” – Václav Havel (République tchèque)

“La démocratie est un processus sans fin et imparfait qui nécessite la participation active de tous les citoyens.” – Nelson Mandela (Afrique du Sud)

Ces dictons montrent que la démocratie est considérée comme un idéal politique dans certains cas, mais aussi comme un système imparfait qui nécessite une participation active des citoyens pour fonctionner correctement.

La démocratie est un régime politique largement répandu à travers le monde, mais son efficacité et sa pertinence restent souvent remises en question. Cette dissertation a pour but d’examiner les différents aspects de la démocratie, de ses origines historiques à son fonctionnement actuel, afin de déterminer si elle est un idéal politique réalisable ou simplement un mirage.

I. Les origines de la démocratie A. La démocratie athénienne : un modèle fondateur B. Les influences antiques sur la pensée démocratique moderne

II. Les caractéristiques de la démocratie A. Le principe de souveraineté populaire B. La protection des droits et libertés individuels C. La séparation des pouvoirs

III. Les défis de la démocratie moderne A. La montée des populismes et des régimes autoritaires B. La crise de confiance des citoyens envers les institutions démocratiques C. Les limites de la représentativité et de la participation citoyenne

IV. Les alternatives à la démocratie A. Les régimes autoritaires : avantages et limites B. Les modèles participatifs : vers une démocratie renouvelée

V. La démocratie : idéal politique ou mirage ? A. Les avantages et limites de la démocratie B. La pertinence de la démocratie face aux défis actuels C. Les perspectives d’avenir pour la démocratie

Introduction :

La démocratie est un concept politique qui fait rêver les peuples depuis des siècles. Elle est souvent présentée comme un idéal à atteindre pour garantir la liberté et l’égalité des citoyens. Cependant, malgré sa popularité, la démocratie est souvent remise en question, notamment face aux difficultés qu’elle rencontre dans sa mise en œuvre. Ainsi, cette dissertation a pour but d’examiner si la démocratie est un idéal politique réalisable ou simplement un

I. Les origines de la démocratie

A. la démocratie athénienne : un modèle fondateur.

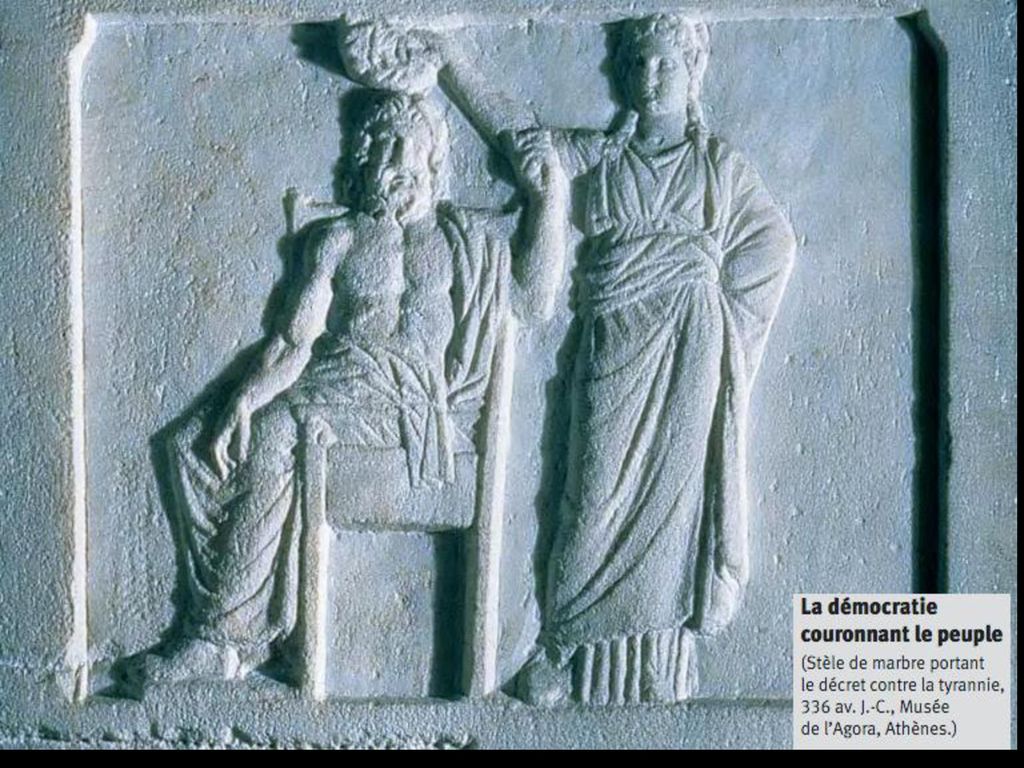

La démocratie athénienne est souvent considérée comme le premier modèle de démocratie de l’histoire. Elle s’est développée à Athènes, en Grèce, au Ve siècle avant J.-C., et a influencé la pensée politique occidentale jusqu’à nos jours.

Dans la démocratie athénienne, tous les citoyens avaient le droit de participer aux décisions politiques de la cité, lors des assemblées du peuple. Chacun pouvait y prendre la parole et exprimer son opinion, quels que soient son statut social ou sa richesse. Les lois étaient votées par l’assemblée, et les magistrats étaient tirés au sort, pour éviter les abus de pouvoir.

Cette forme de démocratie était limitée à une minorité de la population, car seuls les hommes libres et nés à Athènes pouvaient participer. Les femmes, les étrangers et les esclaves étaient exclus du système politique.

Malgré ses limites, la démocratie athénienne a représenté une avancée significative dans l’histoire politique de l’humanité. Elle a permis la participation des citoyens aux décisions de la cité, et a favorisé l’émergence de la culture démocratique en Occident.

B. Les influences antiques sur la pensée démocratique moderne

La pensée démocratique moderne s’est nourrie des influences antiques, en particulier de la démocratie athénienne. Les penseurs politiques de l’époque moderne ont cherché à comprendre les principes qui ont fait le succès de la démocratie grecque, et à les adapter à leur propre contexte politique.

Parmi les influences antiques sur la pensée démocratique moderne, on peut citer :

- Le concept de souveraineté populaire : l’idée que le pouvoir politique émane du peuple, et que les citoyens ont le droit de participer aux décisions politiques qui les concernent.

- Le principe de l’égalité devant la loi : l’idée que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de statut social ou de richesse.

- Le concept de justice : l’idée que les lois doivent être justes, c’est-à-dire équitables et conformes à l’intérêt général.

- Le droit à la liberté d’expression : l’idée que les citoyens ont le droit de s’exprimer librement, sans craindre la répression du pouvoir politique.

Ces principes ont été repris et adaptés par les penseurs politiques modernes, tels que Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Montesquieu, ou encore Thomas Jefferson. Ils ont été à l’origine de la fondation des États démocratiques modernes, en Europe et en Amérique du Nord.

II. Les caractéristiques de la démocratie

A. le principe de souveraineté populaire.

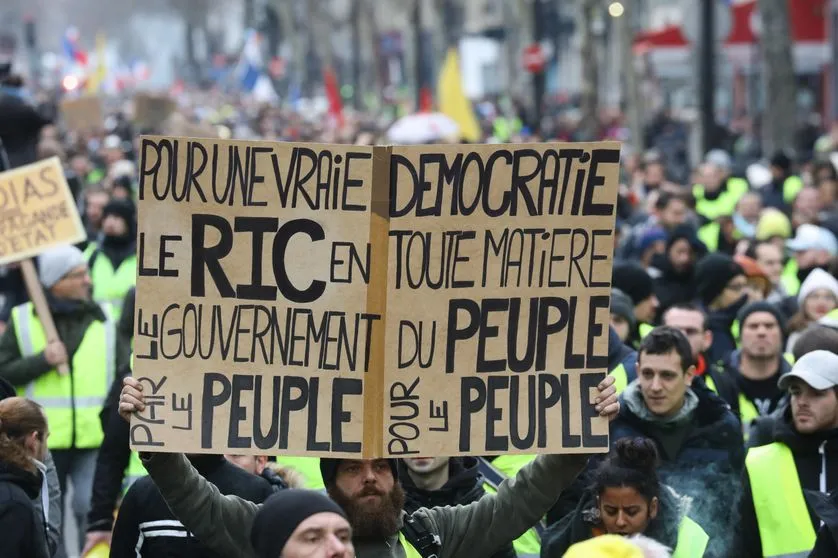

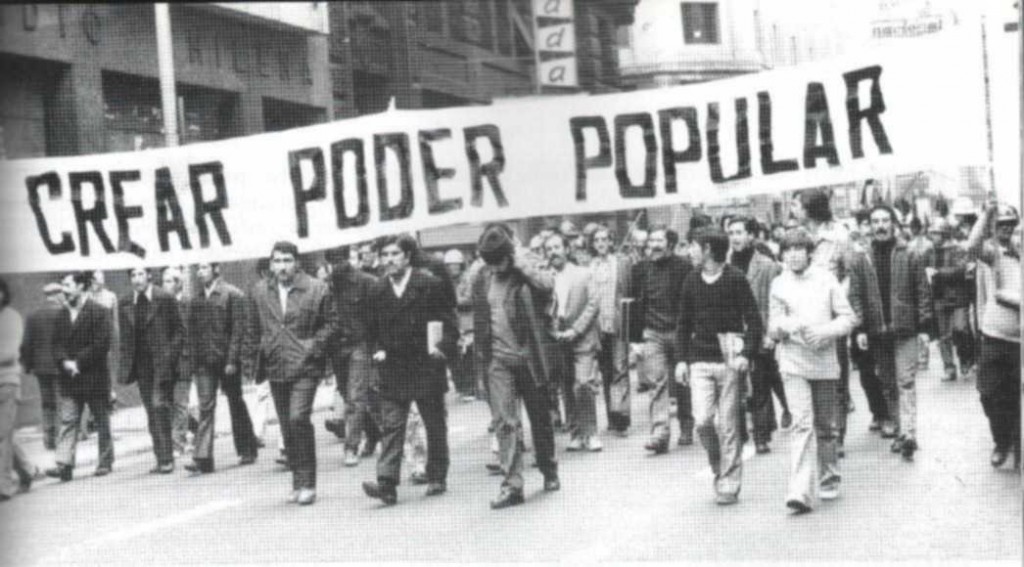

Le principe de souveraineté populaire est l’un des fondements de la démocratie moderne. Il signifie que le pouvoir politique appartient au peuple, qui l’exerce à travers des institutions démocratiques. Ce principe implique que les citoyens ont le droit de participer à la vie politique de leur pays, en votant lors des élections, en exprimant leur opinion, en manifestant pacifiquement, en pétitionnant les autorités, etc.

Le principe de souveraineté populaire est étroitement lié à l’idée de légitimité politique. En effet, si le pouvoir politique émane du peuple, alors il est légitime, car il correspond à la volonté de la majorité. En revanche, si le pouvoir est exercé par une élite ou une minorité, il peut être considéré comme illégitime, car il ne correspond pas à la volonté du peuple.

La souveraineté populaire implique également que les élus et les gouvernants doivent rendre compte de leur action devant le peuple, et être responsables de leurs décisions. Les institutions démocratiques, telles que le parlement, le gouvernement, la justice, les médias, ont pour fonction de garantir le respect de la souveraineté populaire, en protégeant les droits et les libertés des citoyens, en assurant la transparence et la responsabilité des décisions politiques, et en favorisant la participation citoyenne à la vie publique.

Cependant, la souveraineté populaire peut être mise en danger dans certaines situations, par exemple lorsque les élus ou les gouvernants ne respectent pas les droits fondamentaux des citoyens, ou lorsqu’ils cherchent à restreindre la liberté d’expression ou de manifestation. Dans ces cas, la souveraineté populaire peut être remise en cause, et il est alors du devoir des citoyens de défendre leurs droits et de faire respecter la démocratie.

B. La protection des droits et libertés individuels

La protection des droits et libertés individuels est une caractéristique essentielle de la démocratie moderne. Ces droits et libertés sont généralement considérés comme universels et inaliénables, c’est-à-dire qu’ils sont applicables à tous les individus, sans distinction de race, de sexe, de religion ou d’autres critères.

Les droits et libertés individuels protégés par la démocratie incluent notamment la liberté d’expression, la liberté de conscience, la liberté de réunion et d’association, la liberté de la presse, la protection de la vie privée, l’égalité devant la loi, le droit à un procès équitable, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la propriété, et le droit de participer à la vie politique.

La protection de ces droits et libertés est assurée par les institutions démocratiques, telles que la justice, les médias, les organisations de la société civile, les parlements et les gouvernements. Les lois et les règlements sont également des instruments importants pour protéger les droits et libertés individuels, en garantissant par exemple l’égalité devant la loi, la liberté d’expression ou la protection de la vie privée.

Cependant, la protection des droits et libertés individuels peut être mise en danger dans certaines situations, par exemple lorsqu’un gouvernement cherche à restreindre la liberté d’expression ou de réunion, ou lorsqu’il bafoue les droits des minorités. Dans ces cas, il est du devoir des citoyens de se mobiliser pour défendre leurs droits et de faire respecter les principes démocratiques.

En somme, la protection des droits et libertés individuels est une condition sine qua non pour l’exercice de la démocratie. C’est en garantissant ces droits et libertés que la démocratie assure la participation et l’inclusion de tous les citoyens, et qu’elle permet la construction d’une société juste et équitable.

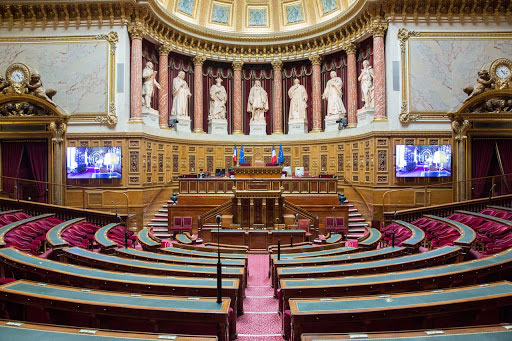

C. La séparation des pouvoirs

La séparation des pouvoirs est une autre caractéristique essentielle de la démocratie moderne. Elle consiste à diviser le pouvoir politique en plusieurs branches distinctes, afin d’éviter qu’un seul individu ou groupe ne concentre tous les pouvoirs et ne puisse ainsi abuser de sa position.

Les trois branches principales du pouvoir dans une démocratie sont généralement le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif est celui qui est chargé de mettre en œuvre les lois et les politiques publiques, et il est généralement exercé par le gouvernement ou le chef de l’État. Le pouvoir législatif est celui qui est chargé de créer les lois, et il est généralement exercé par un parlement ou une assemblée représentative. Le pouvoir judiciaire est celui qui est chargé d’interpréter et d’appliquer les lois, et il est généralement exercé par des tribunaux indépendants.

La séparation des pouvoirs permet de garantir l’indépendance et l’impartialité des différentes branches du pouvoir, et d’éviter qu’un seul individu ou groupe ne puisse prendre des décisions arbitraires ou injustes. Elle assure également la transparence et la responsabilité des décisions politiques, en permettant aux différentes branches du pouvoir de se contrôler mutuellement et de s’assurer que les décisions sont prises dans l’intérêt de tous les citoyens.

Cependant, la séparation des pouvoirs peut être mise en danger dans certaines situations, par exemple lorsque le pouvoir exécutif cherche à influencer le pouvoir judiciaire, ou lorsque le pouvoir législatif ne remplit pas son rôle de contre-pouvoir. Dans ces cas, il est du devoir des citoyens de se mobiliser pour défendre la séparation des pouvoirs et de faire respecter les principes démocratiques.

En somme, la séparation des pouvoirs est une condition essentielle pour la démocratie moderne, car elle permet d’assurer la transparence, l’indépendance et la responsabilité des décisions politiques. C’est en garantissant la séparation des pouvoirs que la démocratie peut assurer l’égalité devant la loi et la protection des droits et libertés individuels.

En conclusion, la démocratie est un régime politique qui repose sur plusieurs caractéristiques essentielles. La souveraineté populaire, la protection des droits et libertés individuels et la séparation des pouvoirs sont les piliers fondamentaux de la démocratie moderne.

La souveraineté populaire implique que le pouvoir politique appartient au peuple, qui est le seul détenteur légitime du pouvoir. La protection des droits et libertés individuels permet de garantir l’égalité devant la loi et la protection des droits des minorités, ainsi que de permettre une participation et une inclusion de tous les citoyens dans la vie politique. La séparation des pouvoirs permet de garantir la transparence, l’indépendance et la responsabilité des décisions politiques, en évitant la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d’un seul individu ou groupe.

Ces caractéristiques sont donc indispensables pour la démocratie et doivent être respectées et défendues par les citoyens, afin d’assurer le bon fonctionnement de la démocratie et le respect des principes démocratiques.

Cependant, la démocratie n’est pas un idéal parfait et absolu, mais plutôt un processus constant d’amélioration et de réflexion. Les citoyens doivent donc être vigilants et s’engager activement dans la défense des principes démocratiques, afin d’assurer un avenir démocratique et juste pour tous.

III. Les défis de la démocratie moderne

A. la montée des populismes et des régimes autoritaires.

La montée des populismes et des régimes autoritaires est un phénomène préoccupant pour la démocratie moderne. Ces mouvements politiques remettent en question les principes démocratiques fondamentaux, tels que la souveraineté populaire, la protection des droits et libertés individuels et la séparation des pouvoirs.

Les mouvements populistes s’appuient souvent sur des discours simplistes et démagogiques, qui visent à galvaniser les citoyens en présentant des solutions faciles à des problèmes complexes. Ils cherchent également à diaboliser les minorités et les opposants politiques, en créant une atmosphère de tension et de polarisation qui peut conduire à la violence et à l’exclusion.

Les régimes autoritaires, quant à eux, s’appuient sur une concentration excessive de pouvoir dans les mains d’un seul individu ou d’un petit groupe, qui ne respecte pas les principes démocratiques et les droits et libertés individuels. Ces régimes cherchent souvent à contrôler les médias et à limiter la liberté d’expression, afin d’empêcher toute critique ou opposition.

La montée des populismes et des régimes autoritaires peut donc avoir des conséquences graves pour la démocratie, en sapant les fondements démocratiques et en mettant en danger la participation et l’inclusion de tous les citoyens dans la vie politique.

Il est donc crucial pour les citoyens de rester vigilants et de s’engager activement dans la défense des principes démocratiques. Cela implique de participer activement aux élections et aux débats publics, de s’informer de manière critique et indépendante, et de résister aux discours simplistes et démagogiques. Cela implique également de soutenir les organisations qui défendent les droits et libertés individuels, et de se mobiliser pacifiquement pour défendre les principes démocratiques lorsqu’ils sont menacés.

En somme, la montée des populismes et des régimes autoritaires doit être combattue avec fermeté, afin de préserver les principes démocratiques fondamentaux et de garantir un avenir démocratique et juste pour tous.

B. La crise de confiance des citoyens envers les institutions démocratiques

La crise de confiance des citoyens envers les institutions démocratiques est un autre défi majeur pour la démocratie moderne. Cette crise peut être causée par divers facteurs, tels que la corruption, le manque de transparence, la polarisation politique, l’écart entre les promesses politiques et les résultats obtenus, ou encore le sentiment de frustration et d’impuissance face à des problèmes complexes et persistants.

Cette crise de confiance peut conduire à une baisse de la participation électorale, une méfiance accrue envers les médias et les institutions publiques, une montée du populisme et de la radicalisation politique, ainsi qu’une augmentation des conflits sociaux et des tensions entre les citoyens.

Il est donc crucial de rétablir la confiance des citoyens envers les institutions démocratiques, en promouvant la transparence, l’accountability et la participation citoyenne. Cela peut se faire en renforçant les mécanismes de lutte contre la corruption et en favorisant l’indépendance des médias et des organes de contrôle. Cela implique également de permettre une participation citoyenne plus active et significative dans les processus de décision, en impliquant les citoyens dans les débats publics et en leur donnant des moyens d’influencer les politiques publiques.

Il est également crucial de reconnaître et de répondre aux préoccupations et aux attentes des citoyens, en offrant des solutions concrètes et efficaces aux problèmes les plus urgents, tels que le chômage, la pauvreté, l’insécurité ou le changement climatique. Cela implique de renforcer les politiques publiques dans ces domaines, en travaillant avec les partenaires sociaux et la société civile pour identifier les priorités et les solutions les plus appropriées.

En somme, la crise de confiance des citoyens envers les institutions démocratiques est un défi majeur pour la démocratie moderne, mais il peut être surmonté en renforçant la transparence, l’accountability et la participation citoyenne, et en répondant aux préoccupations et aux attentes des citoyens. Il est donc crucial pour les acteurs politiques, sociaux et économiques de travailler ensemble pour renforcer la démocratie et garantir un avenir démocratique et juste pour tous.

C. Les limites de la représentativité et de la participation citoyenne

Bien que la représentativité et la participation citoyenne soient des piliers de la démocratie moderne, elles présentent également des limites et des défis qui doivent être pris en compte.

Tout d’abord, la représentativité peut être mise en question lorsqu’il y a un décalage entre les intérêts et les préférences des citoyens et les actions des représentants élus. Les élus peuvent être influencés par des groupes d’intérêts ou des lobbies, ce qui peut altérer leur représentativité. De plus, la représentativité peut être affectée par des systèmes électoraux qui favorisent certains partis ou groupes politiques, ou par une participation électorale faible qui ne reflète pas la diversité des opinions et des besoins de la population.

De même, la participation citoyenne peut être limitée par des obstacles pratiques ou financiers, ou par un manque de ressources et de compétences pour s’engager dans des processus de participation active. Les personnes les plus vulnérables et marginalisées peuvent être les plus touchées par ces obstacles, ce qui peut entraîner une représentation inégale des intérêts et des besoins des citoyens.

En outre, la participation citoyenne peut être affectée par la polarisation politique et les conflits sociaux, qui peuvent rendre difficile la recherche de consensus et l’engagement de tous les acteurs dans des processus de dialogue et de coopération.

Face à ces limites, il est important de renforcer la représentativité et la participation citoyenne en promouvant la transparence, l’accountability et l’indépendance des institutions publiques et en renforçant les mécanismes de contrôle et de participation citoyenne. Il est également important de travailler à réduire les obstacles pratiques et financiers à la participation, en investissant dans l’éducation civique et la participation active des citoyens, en particulier des groupes les plus vulnérables et marginalisés.

En somme, bien que la représentativité et la participation citoyenne soient des éléments clés de la démocratie moderne, il est important de reconnaître leurs limites et de travailler à les surmonter afin de garantir une représentation équitable et une participation significative de tous les citoyens dans les processus de prise de décision.

IV. Les alternatives à la démocratie

A. les régimes autoritaires : avantages et limites.

Il est difficile de parler d’avantages des régimes autoritaires, car ils sont généralement associés à des violations des droits de l’homme, des restrictions de la liberté d’expression et de la presse, ainsi qu’à un manque de transparence et de responsabilité de la part des dirigeants.

Cependant, certains partisans de ces régimes soutiennent que leur efficacité économique et leur stabilité politique justifient leur autoritarisme. Les régimes autoritaires peuvent en effet prendre des décisions plus rapidement et plus facilement que les démocraties, car ils ne sont pas soumis aux contraintes et aux débats associés à la prise de décision démocratique. De plus, ils peuvent imposer une discipline budgétaire stricte, ce qui peut être bénéfique pour l’économie.

Cependant, ces avantages économiques sont souvent obtenus au détriment des droits fondamentaux des citoyens et peuvent conduire à une concentration de richesse et de pouvoir entre les mains des élites au pouvoir. De plus, les régimes autoritaires sont souvent associés à la corruption et à l’injustice, car les dirigeants n’ont pas de comptes à rendre à leurs citoyens ou à des instances indépendantes. Ils peuvent également être plus vulnérables aux conflits internes et aux crises politiques, car leur légitimité dépend souvent de la force militaire ou de la répression.

En somme, bien que certains avantages économiques puissent être associés aux régimes autoritaires, il est important de considérer leurs coûts en termes de droits de l’homme, de justice et de stabilité politique. Les démocraties sont souvent plus résilientes aux crises et peuvent garantir une plus grande liberté et une meilleure représentation des citoyens, même si cela peut parfois être plus lent et plus complexe que les décisions prises par les régimes autoritaires.

Voici quelques exemples de régimes autoritaires

La Corée du Nord : un régime totalitaire caractérisé par la dictature d’un seul homme, la famille Kim. Ses avantages sont la stabilité politique et l’efficacité du processus décisionnel, mais au détriment des libertés individuelles, des droits de l’homme et de la liberté de la presse.

Chine : régime communiste autoritaire, combinant une économie planifiée et un parti unique. Ses avantages sont la stabilité politique, une croissance économique rapide et la réduction de la pauvreté, mais au détriment des libertés individuelles, des droits de l’homme et de la démocratie.

Russie : un régime autoritaire dirigé par Vladimir Poutine, caractérisé par un pouvoir centralisé et une forte influence de l’État sur les médias et les institutions. Il n’y a pas d’avantages ! La Russie tue les Ukrainiens !

Les régimes autoritaires peuvent assurer la stabilité politique et économique, mais souvent au détriment des libertés individuelles et des droits de l’homme. Les dirigeants peuvent prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement, mais sans la participation des citoyens et la liberté d’expression, cela peut conduire à des décisions injustes ou inadéquates. En outre, ces régimes peuvent être enclins à la corruption et à l’abus de pouvoir, car il n’y a souvent pas de contre-pouvoirs indépendants pour contrôler les dirigeants. Dans l’ensemble, les avantages des régimes autoritaires sont souvent de courte durée et peuvent être largement compensés par les limites et les inconvénients qui résultent de leur existence.

B. Les modèles participatifs : vers une démocratie renouvelée

Face aux défis actuels de la démocratie représentative, des modèles participatifs émergent comme des alternatives pour renouveler la démocratie et impliquer davantage les citoyens dans le processus de prise de décision.

Ces modèles participatifs prennent différentes formes, allant des consultations citoyennes aux budgets participatifs, en passant par les assemblées citoyennes et les jurys populaires. Leur objectif est de permettre une participation plus directe des citoyens à la prise de décision, en leur donnant la possibilité de contribuer à l’élaboration de politiques publiques et à l’identification des problèmes locaux.

Ces modèles participatifs peuvent avoir plusieurs avantages. Tout d’abord, ils permettent aux citoyens de se sentir plus impliqués dans la vie publique et de renforcer leur engagement civique. Ils peuvent également renforcer la légitimité des décisions prises, en impliquant les citoyens dans le processus de prise de décision et en leur donnant la possibilité de s’exprimer sur les enjeux qui les concernent directement.

Cependant, les modèles participatifs ne sont pas exempts de limites. Ils peuvent être biaisés en faveur des groupes les plus organisés et les plus motivés, qui peuvent être sur-représentés dans les consultations ou les assemblées citoyennes. De plus, ils peuvent nécessiter des ressources importantes, notamment en termes de temps et d’argent, ce qui peut limiter leur portée et leur accessibilité.

En somme, les modèles participatifs peuvent offrir une voie pour renouveler la démocratie et impliquer davantage les citoyens dans le processus de prise de décision. Cependant, il est important de reconnaître leurs limites et de veiller à ce qu’ils soient conçus de manière inclusive et équitable pour garantir une participation effective de tous les citoyens.

V. La démocratie : idéal politique ou mirage ?

A. les avantages et limites de la démocratie.

La démocratie présente plusieurs avantages :

- La participation citoyenne : la démocratie permet aux citoyens de participer activement à la vie politique de leur pays en votant et en exprimant leur opinion. Les élections libres et équitables garantissent que chaque citoyen a une voix égale dans le choix de ses représentants.

- Les libertés individuelles : la démocratie garantit les droits fondamentaux de chaque citoyen, tels que la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté de religion et la liberté de réunion.

- La stabilité politique : la démocratie offre une plus grande stabilité politique et une meilleure gestion des crises, car les gouvernements sont tenus de rendre des comptes à leur peuple et doivent chercher le consentement des citoyens pour les décisions importantes.

Cependant, la démocratie présente également des limites :

- La lenteur des processus décisionnels : la démocratie est un processus délibératif qui implique souvent des négociations et des compromis, ce qui peut rendre les décisions plus lentes et plus difficiles à prendre.

- La représentativité limitée : les représentants élus peuvent ne pas toujours être représentatifs de la diversité de la population, ce qui peut conduire à une certaine marginalisation des minorités.

- La corruption : les gouvernements démocratiques peuvent être sujets à la corruption, en particulier lorsqu’il y a des lobbies et des intérêts particuliers qui influencent les décisions politiques.

- La faible participation citoyenne : dans certains cas, la participation citoyenne peut être faible, en particulier chez les jeunes et les groupes marginalisés, ce qui peut affaiblir la démocratie en tant que système.

En somme, la démocratie est un système politique qui présente des avantages importants en termes de participation citoyenne, de libertés individuelles et de stabilité politique, mais qui doit également relever des défis tels que la lenteur des processus décisionnels et la représentativité limitée des représentants élus.

B. La pertinence de la démocratie face aux défis actuels

La pertinence de la démocratie est de plus en plus remise en question face aux défis actuels tels que la montée des populismes, la crise de confiance des citoyens envers les institutions démocratiques, les limites de la représentativité et de la participation citoyenne, et les changements économiques et technologiques rapides qui affectent la vie quotidienne des citoyens.

Cependant, malgré ces défis, la démocratie reste le système politique le plus adapté pour répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens. En effet, la démocratie permet aux citoyens de participer activement à la vie politique de leur pays et de prendre des décisions importantes qui affectent leur vie quotidienne. Elle garantit également les libertés individuelles et protège les droits fondamentaux de chaque citoyen.

De plus, la démocratie permet une plus grande transparence et responsabilité des gouvernements, en rendant les gouvernements responsables de leurs actions et en offrant des mécanismes pour contrôler leur pouvoir.

Enfin, la démocratie encourage l’innovation et la créativité, en permettant à des idées nouvelles et diverses de s’exprimer et d’être discutées dans l’espace public.

Bien que la démocratie soit confrontée à des défis importants, elle reste un système politique dynamique et adaptable, qui peut évoluer pour répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens dans un monde en constante évolution. Il est donc important de défendre et de renforcer la démocratie, tout en travaillant à surmonter ses défis et ses limites pour en faire un système plus inclusif et efficace.

C. Les perspectives d’avenir pour la démocratie

Les perspectives d’avenir pour la démocratie dépendront en grande partie de la manière dont les gouvernements, les citoyens et les organisations travaillent ensemble pour renforcer et améliorer le système démocratique.

Une première perspective est de renforcer la participation citoyenne, en permettant aux citoyens de s’impliquer davantage dans le processus de prise de décision et en élargissant les canaux de participation, tels que les plateformes numériques. Les gouvernements pourraient également encourager la participation citoyenne en intégrant des mécanismes de participation dans la prise de décision politique, tels que les référendums, les consultations populaires et les jurys citoyens.

Une autre perspective est de renforcer la transparence et la responsabilité des gouvernements, en mettant en place des mesures pour garantir que les gouvernements soient responsables de leurs actions et que les citoyens aient accès à l’information nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Cela pourrait inclure des mesures telles que la transparence budgétaire, la divulgation des conflits d’intérêts, la surveillance des activités gouvernementales et la liberté de la presse.

Une troisième perspective est de renforcer la coopération internationale, en reconnaissant que de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés sont mondiaux et nécessitent des solutions coordonnées. Les gouvernements pourraient travailler ensemble pour renforcer les institutions et les normes internationales qui soutiennent la démocratie, telles que l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de l’Europe.

Enfin, une quatrième perspective consiste à s’adapter aux défis de la technologie et de l’économie, en veillant à ce que la démocratie reste pertinente et inclusive dans un monde en constante évolution. Cela pourrait impliquer de nouvelles formes de participation citoyenne en ligne, de nouvelles mesures de protection des données et de la vie privée, et une réglementation adaptée pour protéger les droits des travailleurs dans une économie numérique en rapide évolution.

En somme, l’avenir de la démocratie dépendra de la manière dont nous répondrons aux défis actuels et dont nous travaillerons à renforcer et à améliorer le système démocratique pour qu’il soit plus inclusif, transparent et responsable.

Conclusion :

En fin de compte, la démocratie reste un idéal politique qui a su inspirer de nombreux régimes à travers le monde. Cependant, ses limites et ses défis ne peuvent être ignorés. Ainsi, la démocratie doit constamment être repensée et réinventée afin de répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens, tout en conservant ses principes fondateurs.

Évitez les fautes dans vos écrits académiques

Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.

- Dissertation

- Plan de dissertation

Plan de dissertation : méthodologie et exemples

Publié le 27 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 14 février 2022.

Le plan d’une dissertation est la structure ou le “squelette” de votre dissertation.

Table des matières

Combien de parties pour un plan de dissertation , plan de dissertation : apparent ou pas , les types de plan pour une dissertation, exemple de plan pour une dissertation (de philosophie), le plan d’une dissertation juridique, le plan d’une dissertation de philosophie.

Nous conseillons de faire un plan en trois parties (et deux sous-parties) pour les dissertations en général.

Toutefois, ce n’est pas obligatoire et vous pouvez le faire en deux parties (et trois sous-parties).

C’est différent pour les dissertations de droit ! Pour les dissertations juridiques, le plan doit contenir deux parties (et pas trois).

Reformuler des textes efficacement

Reformulez des phrases, des paragraphes ou des textes entiers en un clin d'œil grâce à notre outil de paraphrase gratuit.

Reformuler un texte gratuitement

Le plan d’une dissertation peut être apparent ou non, tout dépend du type de dissertation rédigé.

Les dissertations de philosophie n’ont en général pas de plan apparent. Les titres apparaissent dans une phrase introductive.

Attention ! Pour les dissertations juridiques, les titres doivent être apparents et ils ne doivent pas comporter des verbes conjugués.

Il en existe plusieurs et chaque type de plan de dissertation a ses spécificités.

1. Le plan d’une dissertation dialectique

Le plan dialectique (ou critique) est un plan « thèse, antithèse et synthèse ». Il est utilisé lorsque l’opinion exprimée dans le sujet de dissertation est discutable et qu’il est possible d’envisager l’opinion inverse.

Le plan d’une dissertation dialectique suit le modèle suivant :

I. Exposé argumenté d’une thèse. II. Exposé argumenté de la thèse adverse. II. Synthèse (dépassement de la contradiction)

2. Le plan de dissertation analytique

Le plan analytique permet d’analyser un problème qui mérite une réflexion approfondie. Vous devez décrire la situation, analyser les causes et envisager les conséquences. Il est possible de faire un plan « explication / illustration / commentaire ».

Le plan d’une dissertation analytique suit généralement le modèle suivant :

I. Description/explication d’une situation II. Analyse des causes/illustration III. Analyse des conséquences/commentaire

3. Le plan de dissertation thématique

Le plan thématique est utilisé dans le cadre de questions générales, celles qui exigent une réflexion progressive.

I. Thème 1 II. Thème 2 III.Thème 3

4. Le plan de dissertation chronologique

Le plan chronologique est utilisé dans le cas d’une question sur un thème dont la compréhension évolue à travers l’histoire.

I. Temporalité 1 II. Temporalité 2 III. Temporalité 3

Voici un exemple de plan analytique pour une dissertation sur le thème « l’Homme est-il un animal social ? « .

1. La nature en nous 1.1. L’être humain, un animal parmi les autres ? 1.2. Les pulsions humaines comme rappel de notre archaïsme ? 2. La personne humaine : un être de nature ou de culture ? 2.1. La société comme impératif de survie : l’Homme est un loup pour l’Homme 2.2. La perfectibilité de l’Homme l’extrait de la nature 3. Plus qu’un animal social, un animal politique 3.1. L’Homme, un être rationnel au profit du bien commun 3.2. La coexistence humaine et participation politique du citoyen

Quel est votre taux de plagiat ?

En 10 minutes, vous pouvez savoir si vous avez commis du plagiat et comment l’éliminer.

- La technologie de Turnitin

- Un résumé de toutes les sources trouvées

- Une comparaison avec une base de données énorme

Faites la détection anti-plagiat

Les dissertations juridiques sont construites en deux parties et ont un plan apparent.

Le plan a une forme binaire : deux parties (I et II), deux sous-parties (A et B) et parfois deux sous-sous-parties (1 et 2). Votre plan de dissertation doit reposer sur quatre idées principales.

Plus d’informations sur le plan d’une dissertation juridique

Les dissertations de philosophie sont construites en trois parties (en général) et n’ont pas de plan apparent.

Chaque partie est introduite avec une phrase d’introduction.

Plus d’informations sur le plan d’une dissertation de philosophie

Citer cet article de Scribbr

Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.

Debret, J. (2022, 14 février). Plan de dissertation : méthodologie et exemples. Scribbr. Consulté le 19 mai 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/plan-de-dissertation/

Cet article est-il utile ?

Justine Debret

D'autres étudiants ont aussi consulté..., la méthode de la dissertation de philosophie , exemple de dissertation de philosophie.

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser .

Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.

- We're Hiring!

- Help Center

La démocratie tout en dissertations

Programme CPGE scientifiques 20 dissertations corrigées

Related Papers

Seb M-Laure Goudezoone

laurence Hansen-Love

Laurence Hansen-Love

« La démocratie est le pire des régimes − à l'exception de tous les autres déjà essayés dans le passé. » (Democracy is the worst form of government − except of all those other forms who have been tried from time to time). Cette fameuse boutade de Churchill est d’autant plus intrigante qu’elle est, au premier abord en tout cas, inintelligible. La démocratie n’est-elle pas à nos yeux non seulement le meilleur des régimes, mais encore le seul qui soit acceptable ? À ce titre, il est d’ailleurs effectivement revendiqué par quasiment tous les États de la planète en ce début de XXIe siècle.

Revue Critique De Fixxion Francaise Contemporaine

Alexandre Gefen

Théophile Pénigaud

Revue d'histoire littéraire de la France

Catherine Colliot-Thélène

Revue des sciences de l'éducation

Pierre Dehalu

Courrier hebdomadaire du CRISP

Vincent de Coorebyter

La démocratie aux Etats-Unis et en Amérique, 1918-1989

John Crowley

Jerome LEBRE

RELATED PAPERS

Putuberbagi

Putuberbagi Blog

Hrønn Thorn

International Journal of Contemporary Pediatrics

ajit kumar shrivastava

Advanced Materials Research

Ioan Száva

EasyChair Preprints

Christoph Benzmüller

Annuaire international de justice constitutionnelle

Nathalie BERNARD MAUGIRON

Julius Gardin

Nova et Vetera

Gilles Emery

Proceedings of Language Resources and Evaluation Conference (LREC04). European Language Resources Association

Peter Halacsy

Mary Hernandez

Computers & Security

Stewart Kowalski

Inflammatory Bowel Diseases

Wendy Komocsar

Environmental Research

Theron Johnson

Journal of soil science and plant nutrition

Rainer Horn

Critical Quarterly

Rick de Villiers

Modern Rehabilitation

Malahat Akbarfahimi

Víctor Erasmo Sotero Solís

Brill | Nijhoff eBooks

Jurnal Riset Kesehatan Nasional

Fadhilah Rizka Utami

Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal

Md. Kamrul Hasan Shabuj

RELATED TOPICS

- We're Hiring!

- Help Center

- Find new research papers in:

- Health Sciences

- Earth Sciences

- Cognitive Science

- Mathematics

- Computer Science

- Academia ©2024

- [ fr ]

librecours.eu

- Monlycée.net

- Pronote d'Alain

- Situation de la pandémie

HGGSP en première, thème 1 – La démocratie

« comprendre un régime politique : la démocratie ».

Étudier les caractéristiques et l’affirmation d’un régime démocratique à travers sa pratique, ses forces et ses fragilités, replacées sur le temps long.

24 à 25 heures peuvent être consacrées à ce thème du programme. Après une introduction sur la notion de démocratie , le premier axe porte sur « penser la démocratie : démocratie directe et démocratie représentative » (Athènes antique ; Benjamin Constant), le second axe sur « avancées et reculs des démocraties » (Tocqueville ; Chili ; Espagne) et la conclusion sur l’Union européenne .

- Inspection générale, Thème 1 – Comprendre un régiment politique : la démocratie , Ressource d’accompagnement, septembre 2019. → https://eduscol.education.fr/document/23653/download

Thème précédent : Introduction à l’HGGSP . Thème suivant : HGGSP en première, thème 2 – Les puissances .

Sélection par la professeur-documentaliste d’ouvrages disponibles au CDI du lycée Alain :

- Benjamin Constant, Œuvres : texte présenté et annoté par Alfred Roulin , Paris, Gallimard, 1964.

- Claude Polin, De la démocratie en Amérique, Tocqueville : analyse critique , Paris, Hatier, 1985 (1973 ?).

- Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme , Paris, Gallimard, 1987.

- Antoine de Baecque (dir.), Une histoire de la démocratie en Europe , Paris, Le Monde éd., 1991.

- Jacques Maurice et Carlos Serrano, L’Espagne au XXe siècle , Paris, Hachette, 1996.

- Bruno Bernardi, La démocratie , Paris, Flammarion, 1999.

- Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique : impartialité, réflexivité, proximité , Paris, Éd. du Seuil, 2010.

- Jean-Baptiste Rendu, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la démocratie , Paris, Hatier, 2011.