Dictionnaire de philosophie en ligne

Comment faire un plan de dissertation ?

Comment faire un plan de dissertation de philosophie ? Comment construire une grande partie, une sous partie ou une transition ? Cet article explique la méthode et les erreurs à éviter.

La base : 3 parties, 3 sous-parties

Un plan de dissertation a toujours la même structure : 3 grandes parties, qui contiennent chacune 3 sous parties. C’est le plan le plus courant et bien souvent le seul enseigné. Si en théorie on peut s’en écarter, en pratique ce n’est presque jamais une bonne idée.

Certains professeurs évoquent des plans en 2 ou en 4 parties, mais il est rare qu’ils aillent jusqu’à les utiliser couramment ou à proposer une méthode les concernant. Le plan 3×3 est de fait celui auquel s’attend votre correcteur et le seul vraiment en usage.

Une dissertation de philo contient donc 9 sous-parties. Chacune d’elle contient une idée, quelque chose que vous allez affirmer. Retenez donc que vous n’avez besoin que de 9 idées pour faire une dissertation. C’est à la fois très peu et beaucoup.

Si vous vous préparez un concours comme le CAPES de philosophie, votre plan sera plutôt un 3x3x2. Chaque sous-partie aura alors des sous-sous-parties et il vous faudra 18 idées pour remplir votre devoir.

Construire une grande partie

Voir aussi → Comment trouver la problématique ?

Une grande partie est une section de la dissertation qui étudie le problème posé et tente d’y répondre. Chaque grande partie a une unité, c’est-à-dire une cohérence interne : elle ne part pas dans toutes les directions.

Cette unité s’appuie sur un des points suivants (au moins) :

- l’aspect étudié dans la partie (moral, esthétique, etc.)

- la façon dont on l’étudie (point de vue collectif, individuel, etc.)

- le sens des mots employés

Exemple . En philosophie, on peut aborder l’idée de temps dans son aspect scientifique ou son aspect métaphysique . On peut parler du temps vécu individuellement ou du temps collectif, celui de l’ Histoire . On peut s’intéresser au temps mesuré par les montres… ou au temps comme timing , comme bon moment pour agir.

Si l’on veut que tout ça reste compréhensible, il ne faut parler que d’une seule chose à la fois. Votre grande partie va donc choisir un axe qui fera son unité. Au sein de cette partie, vous ne parlerez que du temps en « ce sens là », et les autres sens seront abordés ailleurs dans la copie. Votre plan étudiera donc 3 axes afin de résoudre le problème posé.

Là encore, les choses sont plus complexes si vous préparez un concours. Vous pourrez choisir un sens du mot pour faire l’unité de la grande partie, et travailler ce sens sous différents points de vue (collectif, individuel) au sein des sous-parties (par exemple).

Construire une sous-partie

Article détaillé → Comment faire une sous-partie ?

Une sous-partie contient 2 éléments : une idée et une raison d’accepter cette idée. C’est la brique de base de votre propos et de votre plan : elle doit affirmer quelque chose clairement, sans détour, et donner une raison de vous croire. En pratique, on commence toujours par trouver des idées et des arguments. C’est seulement après qu’on les range dans des grandes parties. D’où l’importance d’avoir le plus d’idées possibles, pour ne garder que les plus solides philosophiquement.

Ce que vous affirmez dans une sous-partie doit avoir « quelque chose de vrai » auquel vous ne renoncerez pas, même à la fin de votre devoir. Vous ne devez jamais poser une idée et la rejeter complètement trois paragraphes plus loin.

Vous pouvez la nuancer, la préciser ou la critiquer, mais pas l’abandonner à 100%. Une dissertation ne contient que 9 idées : ne perdez pas de temps à parler d’une chose pour dire ensuite que c’était complètement faux.

Construire une progression

Une dissertation de philo est en partie notée sur sa progression. Votre réflexion doit progresser : votre point d’arrivée doit être plus abouti intellectuellement que votre point de départ. Ce que vous affirmez au début va être nuancé, complété et enrichi tout au long du devoir.

Une méthode facile pour créer de la progression est de critiquer ce qu’on a dit plus tôt dans la copie. On s’aperçoit que ce qu’on a affirmé :

- était un peu trop simple

- ne prenait pas en compte un point important

- utilisait un argument insuffisant

- ou toute autre limite…

Il ne s’agit pas de rejeter ce qu’on a dit, mais de reconnaître que ça n’était pas suffisant, que ça avait des limites. Ce n’était pas faux ou absurde, c’était imprécis ou valable uniquement dans certains contextes, etc.

Un moyen très mécanique de créer de la progression est d’organiser chaque grande partie de la façon suivante :

- une critique de cette idée

- une nouvelle idée ou version plus riche de l’idée de départ

Avec cette méthode, vous êtes certain que votre copie progresse. Votre plan est toujours le même, quel que soit le sujet. Vous savez toujours quelle est la structure interne de vos grandes parties.

Bien sûr, cela peut conduire à des copies plus pauvres, car vous n’avez pas autant d’idées originales et variées. Mais pour débuter en dissertation, ça mérite d’être essayé. Vous pourrez ensuite vous améliorer.

Encore une fois, les plans de concours de philo sont un peu différents. Dans un 3x3x2, chaque sous-partie est composée de 2 idées : 1 idée originale (c’est la 1re sous-sous-partie) et 1 critique de l’idée de départ (la 2e sous-sous-partie ).

Faire une transition

La transition est la dernière étape de certaines grandes parties. Après avoir fini la 3e sous-partie, on présente une limite qui justifie qu’on change d’axe, qu’on aborde un nouvel aspect du sujet ou qu’on l’étudie sous un angle différent.

La transition n’est utile qu’à la fin de la 1re et de la 2e grande partie. En fin de 3e grande partie, il n’y en a pas besoin. À ce stade, vous avez déjà tout dit et il n’y a pas de nouvelle grande partie à annoncer. Passez directement à la conclusion .

Notez qu’il n’y a pas besoin de transitions entre les sous-parties d’une même grande partie. Avec la méthode ci-dessus, on passe d’une idée à sa critique, puis au dépassement de cette critique. Il n’est pas utile d’expliquer ce passage au moyen d’une transition : c’est le contenu même de la sous-partie qui fournit l’explication.

Les erreurs à éviter

Ne pas faire de plan . Une dissertation de philo doit résoudre un problème intellectuel. Le plan est le descriptif de chacune des étapes qui mènent cette résolution. Pas de plan = pas résolution.

Travailler sans brouillon . Vous avez un brouillon avec la problématique, les idées, les arguments et les transitions. Vous ne pouvez pas rédiger un texte qui articule clairement 9 idées si vous n’avez pas déjà tous les éléments à portée de main dans un plan détaillé.

Faire un plan de dissertation à 2 ou 4 parties. Ces plan font appel à une méthode profondément différente. Ce ne sont pas des variations du « 3×3 » avec juste une partie de moins ou de plus. Ils sont à proscrire si vous ne connaissez pas leurs méthodes.

Penser en « thèse / antithèse / synthèse » . On résume souvent la structure de la dissertation par cette formule célèbre. La 1re grande partie serait la thèse : on y affirme une idée principale. La 2e partie s’opposerait à cette idée : ce serait l’antithèse. Enfin, le dernier temps réconcilierait les deux en dépassant la contradiction.

Oubliez ce modèle : il est caricatural et empêche de réfléchir sérieusement. Il laisse croire que la dissertation consiste à dire une chose, puis son contraire, et à ensuite bricoler un mélange des deux. Ce n’est pas un hasard si on le ridiculise en disant « thèse / antithèse / foutaise » ou en le réduisant à « oui / non / peut-être ».

De plus, une grande partie n’a pas d’idée principale, de thèse qui ferait l’unité de la partie et qu’on défendrait tout du long des 3 sous-parties. On l’a vu, une grande partie a un axe qui permet d’organiser les idées, pas une sorte de « super-idée » qui serait à la fois partout et nulle part dans la partie.

Donner un titre à ses grandes parties au brouillon . Quand on fait un plan détaillé, on est tenté de donner un titre à ses grandes parties. Ça donne l’impression d’avancer, mais pas du tout. Un titre n’est pas une idée.

Un bon plan détaillé, c’est une phrase qui exprime une idée et en dessous plusieurs phrases qui expliquent pourquoi cette idée est bonne. Quand vous avez ça pour chaque sous-partie, tout est fait.

Dernière modification :

Publication initiale :

Dicophilo soutient ces associations et projets :

- Zero Waste France , pour réduire notre impact écologique

- Framasoft , pour dégoogliser Internet

- L’éthique minimale de Ruwen Ogien

- La Quadrature du Net , pour nos libertés numériques

Ces liens sont mis là gratuitement.

Tutoriel n°8 (dissertation/Terminale) : le plan de la dissertation de philosophie (2/2)

Dans ce nouveau tutoriel sur la dissertation de philosophie, je vous montre comment transformer votre esquisse de plan (cf. Tutoriel n°7 ) en un plan détaillé et quasi définitif, que vous n’aurez plus qu’à développer, pour constituer votre devoir rédigé.

Je vous donne également un exemple de plan, construit sur la deuxième problématique au sujet : « Y a-t-il un devoir de mémoire ? » Mon but est de bien vous montrer qu’il existe différentes manières de réfléchir sur un même sujet de dissertation de philosophie (en partant justement d’une problématique différente), et que vos correcteurs ne s’attendent absolument pas à ce que vous suiviez un chemin tout tracé !

1) Conseils pour présenter votre plan sur votre brouillon

Rédigez les grands titres de vos différentes parties (I, II, III). Puis numérotez les idées qui correspondront à vos paragraphes (§1, §2 …)

Il est important que le grand titre soit rédigé en une phrase ou une question et ne se réduise pas à un simple mot. En effet, cette courte rédaction va guider avec précision votre réflexion : voilà ce que je veux montrer dans mon « grand I », ou ce sur quoi précisément je me questionne. Au contraire, si vous vous contentez d’un mot (« la liberté », « la société »), vous saurez certes de quoi vous allez parler, mais non ce que vous allez dire dessus !

Rédigez, à la fin de chaque grande partie, un paragraphe de transition qui : – récapitule ce qui vient d’être trouvé et apporte une réponse provisoire à votre problématique; – fait rebondir la réflexion par une question, dont la réponse sera l’enjeu de la partie suivante.

IMPORTANT : je rappelle que tous ces titres et toute cette numérotation devront disparaître, dans la rédaction au propre de votre devoir.

2) Quelques astuces, pour vous aider à trouver un plan

1) Si l’un des termes du sujet a des sens différents, vous pouvez construire les parties de votre développement, sur ces différents sens, à condition bien sûr de trouver une progression logique, entre chacun de ses sens, pour éviter la juxtaposition; (cf. mon plan sur la problématique n°1 de « Y a-t-il un devoir de mémoire ? » 2) De même, si le sujet contient un terme interrogateur, qui a plusieurs sens. 3) Vous pouvez penser à une structure « oui, mais… » ou « non, mais… ». Cependant, ne la présentez jamais, sous cette forme (cf. plus bas,mon plan sur la problématique n°2 de « Y a-t-il un devoir de mémoire? »)

3) Le plan finalisé de mon esquisse de plan (sur la problématique n°1)

Si vous n’avez pas lu cette esquisse de plan, lisez-là d’abord dans le Tutoriel n°7

Problématique n°1 : Comment est-il possible de s’obliger à se souvenir de faits passés, alors que notre mémoire semble échapper au contrôle de notre volonté ?

I Il semble impossible de s’obliger à se souvenir de faits passés, parce que la mémoire est tout d’abord une fonction psychologique, liée à ce qui est utile pour nous.

§1 Définition de la mémoire, au sens psychologique : capacité de produire des images mentales de faits passés, auxquels nous avons assisté ou dont nous avons été les auteurs.

§2 Définition du devoir : obligation ou interdit, établi en fonction de la valeur du bien, dans le but de respecter la dignité d’autrui et de soi-même.

§3 L’expression « devoir de mémoire » désigne l’obligation de se souvenir de certains faits historiques, parce que les acteurs de ces faits ont su faire preuve de hautes valeurs morales (sacrifice de soi) ou ont été victimes de comportements inhumains (génocides).

§4 Cependant, il semble doublement paradoxal de parler de « devoir de mémoire », au sens propre du terme : l’obligation de se souvenir de quelque chose. Argument : il semble plus exact de dire qu’il existe une nécessité de mémoire (pour notre survie et notre utilité).

§5 De plus, peut-on s’obliger à se souvenir, si on n’en a pas d’abord la capacité ? (cf. oublis)

§ de transition : Ainsi, il semble que s’obliger à se souvenir soit impossible, parce que la mémoire est une fonction qui nous permet de nous souvenir de ce qui est nécessaire ou utile pour nous et parce qu’elle nous trahit souvent. Mais les faits marquants sont plus facilement mémorisés que les autres ! Or, le devoir de mémoire porte justement sur des faits marquants.

II Pourtant, notre volonté nous oblige bien à un devoir de mémoire, envers certains faits et leurs acteurs, parce que c’est ainsi que nous exprimons notre propre humanité .

§1 Le terme « mémoire » est pris ici au sens moral : commémorations, reconnaissance, réflexion (rendre hommage à la mémoire de). Ce n’est pas la simple restitution d’un souvenir, mais une reconnaissance envers, une réflexion sur : ceux dont on se souvient et, indirectement, la société à laquelle nous appartenons.

§2 Il est possible de nous obliger à nous souvenir : c’est notre volonté elle-même qui nous oblige. Argument : c’est de cette manière que nous exprimons notre propre humanité. Et nous pouvons utiliser des supports matériels, pour nous y aider (archives, témoignages)

§3 Difficulté : le devoir de mémoire ne doit pas se limiter à un simple cérémonial, mais doit s’accompagner de sentiments de reconnaissance ou d’authentique compassion. Or, est-il possible de s’obliger à ressentir de la reconnaissance ou de l’empathie ? Discussion : savoir si le devoir moral doit ou non s’accompagner de sentiments moraux (cf. thèse de la morale kantienne sur les particularités du sentiment de respect moral).

§ de transition. Le devoir de mémoire existe bien, en tant que vrai devoir moral. Un tel devoir marque le respect vis-à-vis de certaines personnes, pour ce qu’elles ont fait ou subi. Cependant, comment faire pour que ce devoir de mémoire ne soit pas dénaturé, pour servir les intérêts de ceux qui gouvernent ?

III Cependant, il faut rester vigilant, afin que le devoir de mémoire reste un vrai devoir moral et ne serve pas les intérêts de ceux qui gouvernent.

§1 Le devoir de mémoire semble d’abord servir les intérêts des dirigeants. Premier argument : commémorations d’événements choisis par les gouvernants et situés plutôt dans un passé récent (on ne commémore pas les morts de la guerre de Cent Ans !)

§2 Deuxième argument : commémorations qui donnent lieu à de grands spectacles, dans lesquels les gouvernants actuels se montrent. Or, l’aspect spectaculaire des commémorations ne doit pas occulter la réflexion sur les causes des faits que l’on commémore. Vrai devoir moral de mémoire passe d’abord par une vraie connaissance historique.

§3 Par conséquent, pour que ce soit notre volonté qui nous oblige, et non les Etats qui conditionnent notre mémoire, il faudrait que chacun institue des commémorations « en privé » (pour ne pas être poussé à faire « comme tout le monde »)

§4 De plus, ces commémorations devraient avoir une portée universelle : elles ne porteraient pas nécessairement sur des événements liés à notre propre pays, mais à la dignité du genre humain. Ex : devoir de mémoire, envers les victimes d’Hiroshima et de Nagasaki ou du génocide rwandais.

4) Le plan finalisé correspondant à la problématique n°2

Rappel de la Problématique n°2 : Y a-t-il un sens à faire porter une obligation morale sur le souvenir de faits passés ?

Mon objectif de réponse en conclusion : je veux montrer que oui, cela a un sens, à condition que ce devoir reste bien un devoir moral et non un prétexte politique.

Rappel des idées trouvées dans le Tutoriel n°6 et ébauche de plan

L’ébauche de plan a été ajoutée en italique.

Idées qui montrent que non, cela n’a pas de sens (Attention ce n’est pas le titre définitif !)

– Une obligation morale porte sur une action en général (ex : « Je ne dois pas voler ») et donc détermine mes actions futures. En effet, elle m’ordonne que mes actions respectent la personne d’autrui. – Faire porter une obligation morale sur un souvenir paraît absurde, car la représentation d’une image mentale ne semble pas avoir d’incidence sur le respect de la personne d’autrui. De plus, elle porte sur la représentation d’un fait passé, que l’on ne peut plus changer (alors que l’action morale que je dois faire a la capacité de modifier la réalité extérieure).

Idées qui montrent que oui, cela a un sens (Attention ce n’est pas le titre définitif !)

– Quelles sont les conséquences morales du devoir de mémoire ? Ce devoir reconnaît la valeur morale des actions faites par d’autres êtres humains (les Résistants, les Justes, etc.), et il s’accompagne de sentiments moraux, comme la reconnaissance ou l’empathie pour ceux qui ont souffert. – Si le devoir de mémoire se limite à un simple cérémonial, il perd sa moralité. – Le devoir de mémoire porte sur des êtres humains qui n’ont pas fait simplement leur devoir moral, pour aider leurs contemporains, mais aussi pour permettre aux générations futures de rester libres, donc pour l’humanité entière. – Ces actions ont une valeur d’exemplarité (« je ferai la même chose, si une situation identique se présente ») – Le devoir de mémoire renforce la mémoire collective et donc la vigilance par rapport à des opinions prônant la violence ou l’intolérance.

Idées montrant les limites du devoir moral de mémoire (Attention ce n’est pas le titre définitif !)

– Limites du devoir de mémoire ? Il peut favoriser une lecture unilatérale de l’histoire (les « bons » dans un camp et les « méchants » dans un autre). Il peut être récupéré par des régimes totalitaires, pour justifier leur politique (ex : Siège de Stalingrad devenu symbole de la lutte contre le nazisme, pour un régime lui-même totalitaire !)

Les grands axes de mon plan

L’esquisse de plan m’a permis de rassembler les idées semblables entre elles, mais l’annonce de chaque partie reste trop formelle. Il faut que je les transforme en intitulés, qui tiennent bien compte du libellé de ma problématique.

Par exemple :

I. L’obligation morale semble n’avoir de sens que si elle porte sur une action et non sur un souvenir. II. Cependant, le devoir de mémoire se présente comme un cas particulier : il s’agit d’un devoir de reconnaissance envers des personnes, dont les actes ont une haute valeur morale. III. Toutefois, ce devoir de mémoire qui est nécessaire, dans toute société, peut être récupéré, pour servir des fins politiques.

Plan détaillé proposé

I. L’obligation morale semble n’avoir de sens que si elle porte sur une action et non sur un souvenir.

§1 Définition de la morale, comme domaine qui juge de la valeur de nos actions, selon les valeurs du bien et du mal et qui nous commande de faire le bien, c’est-à-dire de respecter, dans nos actions, la dignité des autres personnes et de nous-mêmes.

§2 Définition du devoir de mémoire comme devoir qui porte sur le souvenir d’actions faites par d’autres êtres humains, ayant risqué ou sacrifié leur vie, pour sauver d’autres hommes, ou ayant eu à subir des souffrances inhumaines.

§3 Conséquence : le devoir est une obligation qui porte sur une action, parce qu’elle a des conséquences physiques ou psychologiques sur autrui, et non sur un simple souvenir du passé. Argument : la morale a pour rôle du nous faire agir, selon la valeur du bien. Si elle nous ordonne de nous rappeler nos faits passés, c’est pour les juger et nous faire éprouver, soit de la bonne conscience, soit de la mauvaise conscience.

§4 De plus, il semble inutile de nous obliger à nous souvenir d’actes, dont nous ne sommes pas les auteurs. Un tel souvenir ne peut modifier l’action passée. Argument : A contrario, le devoir moral peut me permettre de modifier mon comportement futur, si je décide de lui obéir.

§ transition : Un devoir moral de mémoire semble ne pas avoir de sens, car le propre de la morale est de nous obliger à respecter la personne d’autrui, dans nos actions. Cependant, le devoir de mémoire porte sur des actions qui ont elles-mêmes une haute valeur morale. Ne serait-il pas alors un devoir de connaissance et de reconnaissance envers celles et ceux qui ont accompli ces actions ?

II. Cependant, le devoir de mémoire se présente comme un cas particulier : il s’agit d’un devoir de reconnaissance envers des personnes, dont les actes ont une haute valeur morale.

§1 Le devoir de mémoire nous ordonne de nous souvenir d’actions, commises par des personnes qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour d’autres, ou bien de personnes qui ont été victimes d’actes inhumains. En nous souvenant de ces faits et en les commémorant par des cérémonies, nous faisons nous-mêmes preuve de respect, envers ses personnes et leur mémoire.

§2 A l’inverse, rester dans la simple ignorance de ces faits reviendrait à manquer de respect, envers ces personnes. Argument : la morale nous interdit d’utiliser autrui comme un simple objet, un simple moyen. Mais ici, en ignorant l’existence de ces personnes et de ce qu’elles ont fait ou subi, ce serait les considérer comme des « rien ».

§3 Ce devoir de mémoire s’accompagne de sentiments moraux : empathie, pitié, reconnaissance envers des personnes qui nous ont permis aujourd’hui de vivre dans un pays libre (ex : Résistants)

§4 De plus, ce devoir de mémoire a un rôle éducatif : ces personnes « héroïques » et pourtant ordinaires sont pour nous des modèles. Elles peuvent nous inciter à faire nous-mêmes de tels actes, si des circonstances identiques se représentaient.

§5 De même, en renforçant la mémoire collective, le devoir de mémoire rend chacun plus vigilant, par rapport à des faits qui prôneraient l’intolérance.

§ Transition. Ainsi, le devoir de mémoire a bien un sens moral, même s’il porte sur des faits passés et leurs acteurs. Il est d’abord un devoir moral envers ces acteurs et permet de renforcer nos propres exigences morales. Cependant, si le devoir de mémoire est nécessaire à une société, ne peut-il pas être récupéré, pour servir des fins politiques, comme l’histoire le montre ?

III. Toutefois, ce devoir de mémoire qui est nécessaire, dans toute société, peut être récupéré, pour servir des fins politiques.

§1 Le devoir de mémoire, plutôt que d’être au service de fins morales, peut au contraire servir des fins nationalistes. Ex. des années 1920 : devoir de mémoire envers les morts de la Première Guerre Mondiale, pour renforcer la croyance, selon laquelle l’Allemagne était le seul pays responsable de la guerre.

§2 Le devoir de mémoire peut aussi être un outil efficace de propagande, pour des régimes totalitaires. IL permet en effet de détourner l’attention de pratiques peu morales (exécutions, internements dans les goulags en ex-URSS), pour la porter vers l’exaltation des héros de la grande histoire (ex. héros de la victoire de Stalingrad)

§3 Le devoir de mémoire peut aussi être récupéré par des partis politiques (ex. du souvenir de Jeanne d’Arc), pour chercher à légitimer leurs idéaux politiques.

§4 Dans tous ces cas, le devoir de mémoire repose sur une lecture de l’histoire qui n’est pas objective. Il faut donc, pour éviter toute récupération de ce devoir, le faire reposer sur une bonne connaissance des faits historiques (cf. rôle à jouer ici des historiens)

5) Remarques sur la construction de la dissertation de philosophie

Vous voyez donc qu’une dissertation de philosophie s’esquisse et se construit petit à petit. Elle ne consiste pas à attendre que l’inspiration arrive ! Au contraire, c’est en mettant en application de multiples points de méthodologie, que vous parviendrez à la susciter ! Le travail préparatoire (« le brouillon ») sert justement à cela.

Nous en avons fini maintenant, avec le travail de construction, le « gros oeuvre », si je puis m’exprimer ainsi, de votre dissertation. Il nous restera à voir dans les prochains tutoriels des points de détail, « les finitions », qui correspondent à la manière dont vous allez développer votre plan détaillé, pour en faire votre devoir entièrement rédigé : comment développer un argument, comment analyser un exemple et comment utiliser un auteur ?

Mais avant cela, je vous conseille de bien assimiler les consignes vues jusqu’à maintenant et bien sûr de vous exercer ! N’hésitez pas à utiliser la zone de commentaires, plus bas, si vous avez des questions à me poser ou des suggestions à faire !

Voir le sommaire de l’ensemble des tutoriels sur la dissertation de philosophie (en Terminale)

Laisser un commentaire Annuler la réponse.

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire

Adresse de messagerie *

JavaScript est actuellement désactivé. Afin de pouvoir poster un commentaire, s'il vous plaît contrôlez que les Cookies et JavaScript sont activés puis rechargez la page. Cliquez ici pour savoir comment activer JavaScript dans votre navigateur.

Allez à l’espace :

- enseignants

- CAPES Agrégation

- carte heuristique

- culture générale

- dissertation (supérieur)

- dissertation (Terminale)

- étude de texte (STT-STI)

- explication de texte

- gestion du temps

- lectures conseillées

- mémorisation

- outils de travail

- psychologie positive

LIVRES DISPONIBLES (Supérieur)

Livres disponibles (terminale).

Vous voulez réussir votre dissertation de philosophie au Bac ?

Voir un extrait Achetez sur Amazon (Kindle)

Vous voulez lire des oeuvres philosophiques d'un niveau abordable et bien expliquées ?

Apprendre la philosophie

Découvrir la philosophie pas à pas

Méthodologie de la dissertation de philosophie (Résumé)

Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂

Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Comme ça n'est pas la première fois que vous venez ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂

Cet article est un résumé des principales étapes de la méthodologie de la dissertation de philosophie. Vous pouvez également retrouver la méthode en vidéos ici.

Le travail au brouillon :

- Commencez par analyser le sujet.

Pour faire une bonne dissertation, il faut d’abord bien comprendre la question qui est posée. Commencez par analyser chaque terme du sujet : demandez-vous ce que signifient les mots employés, comment vous pourriez les définir, ce qu’ils évoquent, à quels concepts vous pouvez les associer et à quels aspects du cours ou à quels auteurs étudiés vous pouvez les rattacher.

Pour bien comprendre la question, essayer de la reformuler en n’oubliant aucun aspect important : cela vous permet de comprendre exactement ce qui est demandé afin de ne pas faire de hors-sujet ! C’est une des étapes les plus importantes de la méthodologie de la dissertation de philosophie.

- Trouver des idées.

Une fois que vous avez bien compris le sujet, il faut vous demander ce que vous pourriez répondre à cette question et surtout comment vous pourriez défendre vos réponses, c’est-à-dire les argumenter, les justifier. Mais, vous ne devez pas vous contenter d’une seule réponse : il faut que vous vous demandiez quelles objections on pourrait vous faire, comment on pourrait envisager les choses autrement, etc. Il s’agit de dialoguer avec vous-mêmes !

En fait, vous devez trouver quels arguments permettraient de défendre les deux réponses possibles (oui et non) : l’objectif est de comprendre la complexité de la question, autrement dit de saisir pourquoi elle pose un problème qui ne permet pas de donner une réponse unique et définitive. En d’autres termes, vous devez comprendre pourquoi elle suscite un débat !

Pour trouver des idées, il faut réfléchir ! Mais vous pouvez aussi vous référer au cours, aux auteurs étudiés, vous pouvez également analyser des exemples, des références littéraires ou cinématographiques, etc.

- Construire la problématique.

Une fois que vous avez trouvé suffisamment d’idées, vous devez essayer de formuler précisément le problème que soulève ce sujet. Une problématique, en philosophie, c’est ce qui permet de comprendre pourquoi on ne peut pas répondre de manière immédiate, unique et définitive à la question qui est posée. Si cela n’est pas possible, c’est parce que la question posée suscite un débat qui oblige à envisager plusieurs éléments de réponse pour comprendre la complexité de la réalité évoquée.

Pour construire la problématique, il faut suivre trois étapes :

Commencez par énoncer et expliquer brièvement la réponse la plus évidente que l’on pourrait donner à cette question. Cette réponse correspond le plus souvent au sens commun : ce que l’on pense spontanément sans avoir réfléchi à la question.

Expliquer ensuite quelle objection on pourrait faire à cette première thèse : vous pouvez vous appuyer sur un exemple que vous analyserez brièvement. Cette objection permet de faire surgir la dimension problématique en montrant que la réponse n’est pas aussi simple et évidente que l’on pouvait le penser, parce qu’une difficulté surgit. Utilisez des définitions des termes du sujet.

Ensuite, vous présentez une nouvelle objection à la thèse précédente en vous appuyant sur des définitions et un exemple.

- Construire le plan.

Votre plan doit comporter obligatoirement trois parties : les deux premières correspondent aux deux premières étapes de votre problématique.

La première partie expose de manière détaillée la réponse la plus évidente, immédiate que l’on peut donner au sujet : cette réponse correspond le plus souvent au sens commun. Il s’agira donc d’expliquer pourquoi on peut être amené à penser cela.

La deuxième partie expose les objections que l’on peut faire à cette thèse immédiate : cette deuxième partie est plus « philosophique » parce qu’elle présente un raisonnement plus approfondi.

La troisième partie approfondit encore le raisonnement en apportant une nouvelle idée : CE N’EST PAS une synthèse, c’est-à-dire un mélange des deux premières parties. Il s’agit de défendre la thèse avec des arguments plus forts qui résistent aux objections de la deuxième partie.

Par exemple : pour le sujet « peut-on forcer quelqu’un à être libre ? », la troisième partie explique pourquoi on peut dire, à la fois, que la liberté n’est pas compatible avec la contrainte (1 ère partie), et que la contrainte est nécessaire pour que les hommes deviennent libres (2 ème partie). La résolution de cette contradiction se trouve dans le concept d’autonomie. En effet, la vraie liberté consiste à être autonome, c’est-à-dire à être capable de se donner soi-même des règles, mais cette autonomie n’est pas innée : elle ne peut être développée que par l’intériorisation et la compréhension des contraintes. Autrement dit, l’homme ne peut devenir autonome qu’à partir du moment où il a d’abord été forcé à respecter des règles (rôle de l’éducation), règles qu’il est ensuite devenu capable de comprendre et de s’appliquer par lui-même grâce à sa raison.

Méthodologie de la dissertation de philosophie : La Rédaction

- L’introduction

L’introduction comporte deux parties :

Le premier paragraphe est la présentation détaillée de la problématique.

Le deuxième paragraphe est l’exposé rapide du plan que vous allez suivre : présentez rapidement l’idée principale de chaque partie.

- Le développement

Chaque partie doit commencer par l’annonce de l’idée principale que vous allez défendre dans cette partie, et elle doit se terminer par un rapide bilan de ce que vous avez montré dans cette partie. Par ailleurs, entre deux parties, vous devez faire suivre le bilan d’une transition qui doit faire apparaître une difficulté posée par l’idée que vous venez de défendre. Cette transition permet de montrer pourquoi il faut poursuivre la réflexion en envisageant une nouvelle réponse, ou une nouvelle idée.

Chaque partie doit comporter plusieurs arguments donc plusieurs sous-partie : au minimum deux ! Ces arguments peuvent être de plusieurs nature, mais ils doivent tous être précisément et clairement expliqués. Ce peut être : l’analyse d’une définition, une idée personnelle, une idée exposée en cours, une thèse développée par un auteur, l’analyse d’un exemple, la référence à un livre ou un film, ou tout autre œuvre culturelle.

Enfin, vous devez définir clairement chaque concept important que vous utilisez. La première partie doit contenir au moins la définition des termes importants du sujet, mais vous pouvez apporter de nouveaux concepts jusque dans la troisième partie : il faudra alors les définir.

- La conclusion

La conclusion comporte trois parties : 1. La reprise rapide de la question posée par le sujet et du problème qu’elle soulevait. 2. Le résumé de votre développement. 3. Une ouverture qui explique quelle nouvelle question votre raisonnement ouvre : il s’agit de montrer que la réflexion peut se poursuivre, éventuellement en faisant le lien avec une autre notion du programme.

J’espère que ce résumé de la méthodologie de la dissertation de philosophie vous aidera a bien commencé, vous trouverez encore davantage de conseils sur la page Méthode .

Articles similaires

Laissez un commentaire annuler la réponse..

01 86 76 13 95

(Appel gratuit)

La dissertation en philosophie

Introduction :

Le mot « dissertation » dérive de l’étymologie latine du mot « discussion » qui signifie « examen attentif, contradictoire » ; « échange d’arguments ». La dissertation est donc un effort de réflexion dans lequel on examine de manière attentive les problèmes philosophiques liés à un sujet.

Une dissertation réussie se prépare avec trois ingrédients : une méthode (ensemble de règles qui guide la réflexion), de la culture (culture personnelle et culture philosophique acquise en cours) et de la curiosité (la philosophie est un regard curieux sur soi-même et sur le monde).

L’épreuve de la dissertation dure 4 heures. Deux sujets au choix sont proposés, sous forme de questions. Nous prendrons ici pour sujet support « La liberté doit-elle être sauvée ? »

Décortiquer le sujet

Pour répondre à une question, il faut d’abord la comprendre. Pour cela, il faut analyser les mots du sujet, c’est-à-dire le décomposer en tous ses éléments pour comprendre ce qui est réellement demandé. Ce travail préparatoire s’effectue au brouillon.

Première étape : relever les notions du sujet

Dans un premier temps, il s’agit de repérer dans le sujet les notions du programme étudiées en cours.

Dans le sujet, les notions peuvent être explicites ou implicites. Lorsqu’elles sont implicites, il faut donc les mettre en évidence.

- « La liberté doit-elle être sauvée ? »

La notion du programme est explicite : la liberté .

- « L’ État doit-il faire notre bonheur ? »

L’ État et le bonheur sont explicites. Une autre notion est désignée implicitement par l’expression « doit-il faire » : le devoir .

Il faut ensuite faire subir le même traitement aux autres termes, afin d’éviter de plaquer sur votre sujet du bac un autre sujet traitée pendant l’année, impliquant la même notion, mais pourtant différent.

« La liberté doit-elle être sauvée ? » est différent de « La liberté doit-elle parfois être sauvée ? » :

- « Sauver » : le verbe est à définir.

- « Doit-elle » : il s’agit d’une formulation typique de sujet.

Deuxième étape : la libre association

Il s’agit de noter spontanément les idées qui vous viennent à l’esprit en rapport avec la question du sujet. La question vous suggère une réponse, qui elle-même amène à une idée ; cette idée s’enchaine sur une autre et ainsi de suite… Surtout ne vous censurez pas ! Le « tri sélectif » des idées se fait dans un second temps. Au départ, l’objectif est d’amasser un maximum d’idées, de références et d’exemples.

Troisième étape : la conceptualisation

Cette étape est la plus complexe. Conceptualiser, c’est définir un terme de manière philosophique par rapport au sens courant que nous en avons, le sens du dictionnaire. Pour conceptualiser, il faut :

- s’aider de l’étymologie quand on le peut. Ici, « liberté » vient de libertas , qui signifie « indépendance » et « libre pouvoir » ;

- distinguer les différents domaines de réflexion dans lesquels la notion se retrouve : liberté politique, morale, métaphysique, religieuse ;

- distinguer la notion des notions voisines et des notions contraires : liberté/individualisme, liberté/émancipation, liberté/servitude liberté/aliénation ;

- énoncer les différents attributs de la notion, ceux qui sont évidents puis plus réfléchis :

- « La liberté est un ressenti indéfinissable mais agréable » ;

- « La liberté est la capacité à user de son libre arbitre » ;

- mobiliser ses cours. La notion de liberté est conceptualisée de manière différente chez Hobbes, chez Spinoza ou chez Sartre ;

- les repères au programme sont également utiles, ils comportent des distinctions relatives aux notions du programme.

Il est essentiel de conceptualiser. C’est en conceptualisant un terme que vous ferez apparaître les pistes de réflexions philosophiques qu’il vous faudra détailler dans votre développement.

Le type de sujet

Les questions du type : « peut-on/peut-il » interrogent sur :

- la possibilité pratique . Il s’agit de retraduire le sujet en se demandant si on dispose des moyens techniques de faire telle ou telle chose ;

- la possibilité morale ou le droit . Il s’agit de retraduire le sujet en se demandant si on a le devoir moral ou le droit juridique de faire telle ou telle chose.

Les questions du type : « faut-il/doit-on » interrogent sur :

- la nécessité matérielle, le besoin . Il s’agit de retraduire le sujet en se demandant si nous sommes contraints de X, à quel besoin répond X ;

- l’ obligation morale, le devoir . Il s’agit de traduire le sujet en se demandant si notre dignité exige que X, si nous avons le devoir moral de X…

Pour les questions du type : « pourquoi X/à quoi sert X » :

- il s’agit de mettre en évidence les raisons, les causes de X, ses buts et/ou son utilité . Il faut aussi poser la question de l’inutilité de ce X.

Ces réflexes de traduction, combinés à la compréhension des termes du sujet, aident à problématiser le sujet.

Pour notre sujet « La liberté doit-elle être sauvée ? », on peut donc se demander :

- sommes nous contraints de protéger politiquement les libertés ?

- À quel(s) besoin(s) répond notre volonté de protéger la liberté ?

- Avons-nous l’obligation morale de combattre ce qui entrave nos libertés ?

La problématique

Pour structurer les idées récoltées, il faut ensuite cadrer une problématique. Pour cela, il faut déterminer deux réponses au sujet, et les mettre, d’une certaine manière, en compétition.

Répondre à la question du sujet ne consiste pas à opposer radicalement une première réponse et une deuxième réponse au sujet : vous vous contredirez vous-même et votre réponse globale sera incohérente. Ainsi, si vous dites tout d’abord que nous devons sauver la liberté parce qu’elle est menacée puis qu’il n’est pas nécessaire de protéger la liberté car elle n’est pas menacée, vous vous contredisez !

Il faut donc construire des réponses crédibles et consistantes , et cela demande un savoir faire particulier.

Proposer une première réponse et la questionner

Après avoir formulé une première réponse, il faut énoncer les implications de cette thèse, en se demandant ce qu’implique le fait de soutenir cette réponse . Trouvez des conséquences et formulez-les sous formes d’idées brèves, aidez-vous de la formule « si… alors… ». Il s’agit ensuite de questionner ces implications, puis d’associer les idées et références philosophiques pour amorcer l’argumentaire.

L’Homme doit sauver la liberté.

Si la liberté doit être sauvée alors c’est que la liberté est en danger. De quels dangers souffre la liberté ? Quels sont les dangers qui font obstacle à la liberté ? Existe-t-il des personnes (esclavage) / des politiques (tyrannie, totalitarisme) / des facteurs socio-culturels (déterminisme) / des désirs (Inconscient) qui nuisent à la liberté ? Quels dangers ruinent la liberté morale ? La liberté politique ?

C’est que nous ne sommes pas vraiment libres ou bien que nous sommes libres « en sursis ».

Pourquoi pouvons-nous affirmer que nous ne sommes pas libres ? D’un point de vue politique , certains peuples sont encore sous le joug de dictateurs. L’ONU est une organisation qui veille à la préservation des libertés de l’Homme, premier droit à sauver et préserver selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. D’un point de vue moral et politique , la notion de déterminisme vient confirmer que la liberté est menacée et que nous devons nous émanciper de bons nombres d’influences qui pèsent sur notre existence et la déterminent à notre insu. D’un point de vue métaphysique , Spinoza effectue une critique du libre arbitre montrant finalement que nous sommes dans une liberté illusoire.

Proposer une deuxième réponse à la question et la questionner

La liberté n’a pas besoin d’être sauvée.

Si la liberté n’a pas a être sauvée, alors c’est que nous avons le sentiment imprescriptible d’être libre. Comment se manifeste notre sentiment de liberté ? Que ressentons-nous ? La liberté ne se prouve pas, elle s’éprouve. C’est un sentiment agréable mais indéfinissable. C’est donc que la liberté fait partie de la nature de l’homme, elle est inhérente à la nature humaine. L’homme est-il libre par nature ? Rousseau l’affirme : l’homme naît libre même si partout il est sous les fers, sous le joug de ceux qui le gouvernent. Selon la Déclaration des droits de l’homme, les hommes naissent libres et égaux en droit. D’un point de vue moral, Sartre affirme le caractère imprescriptible de la liberté qui fait partie de l’essence de l’Homme.

C’est par le questionnement des réponses apportées au sujet que des idées philosophiques majeures sont mobilisées.

Formuler cette opposition sous la forme d’une alternative

- Doit on penser que X et admettre que Y ou bien penser que … ce qui revient à …

- Doit on penser que X alors que … ou bien penser Y mais alors … ?

Doit-on penser que la liberté est une valeur résolument en danger et considérer qu’elle est attaquée dans tous les domaines ou bien admettre qu’il persiste en l’Homme une part de liberté naturelle, inaliénable et indestructible, même s’il est bien difficile de l’exercer ?

Sans problématique, la dissertation n’a aucune orientation, aucune piste de réflexion n’est lancée. Une problématique consiste a rendre explicite le ou les problèmes qui sont contenus dans la question initiale, mais qui sont cachés.

Construire un plan

On ne peut pas appliquer un même type de plan pour tous les sujets. Nous présenterons donc ici trois plans possibles.

Plan thèse, antithèse, synthèse

Ce plan est appelé plan dialectique et s’effectue nécessairement en trois parties. La troisième partie, la synthèse, explique l’insuffisance des deux thèses précédemment opposées et résout la difficulté rencontrée. Mais il n’est pas toujours possible de procéder ainsi et selon le type de sujet, le plan dialectique n’est pas toujours pertinent.

Plan en trois parties avec deux thèses : l’opinion et la réfléchie

Il s’agit ici de présenter une première thèse, une opinion spontanée, puis de critiquer cette opinion en réfutant les arguments de la première thèse. La troisième partie consiste en la proposition d’une deuxième thèse, plus réfléchie.

I) La liberté est menacée en tous bords

II) Nous avons les moyens politiques et moraux de protéger nos libertés

III) Mais la liberté n’est-elle pas, au fond, une illusion ?

Plan qui conteste le sens de la question

Ce plan contient également trois parties. La première apporte une réponse. La deuxième partie la nuance ou la conteste. La troisième partie critique le présupposé du sujet.

La liberté est-elle une illusion rassurante ?

I) L’homme se croit libre mais ne l’est pas

II) La liberté est une croyance nécessaire au bon fonctionnement de la morale et de la justice

III) La liberté n’est pas une illusion mais elle est une conquête qui exige de l’engagement et du courage

- Quel que soit le plan envisagé, ils progressent tous vers le même but : la résolution des problèmes liés au sujet.

La structure du devoir

La dissertation possède une structure, un squelette qui est toujours le même.

Introduction

L’introduction doit contenir un certain nombre d’étapes et avoir une longueur d’une demi page à une page. Tout d’abord, une accroche qui introduit la ou les notions du sujet mais surtout qui permet d’arriver à la problématique : un acte de la vie quotidienne, un événement historique, une scène de roman ou de film, un mythe, une citation… Tout ce qui amène à se poser la question du sujet est le bienvenu. On expose ensuite la problématique, puis l’annonce du plan.

Développement

Le développement, en deux ou trois parties, court sur trois à huit pages. Chaque partie se découpe selon le même schéma.

L’ idée directrice est la formulation d’une première réponse consistante à la question.

L’ argumentation doit ensuite contenir une progression logique (avec des connecteurs logiques),un travail de conceptualisation, des exemples, des références philosophiques ( on peut utiliser les idées, les arguments, les exemples d’un auteur philosophique, ou partir d’une citation) et des connaissances (en art, en science, en histoire).

Le bilan permet de revenir au sujet et d’y répondre partiellement.

Enfin, la transition permet de relancer la discussion afin de passer à la deuxième partie.

La conclusion, d’une demi page environ, doit répondre à la question initiale. Elle se fait en deux temps. Tout d’abord, il faut faire un bilan récapitulatif, expliquer le cheminement entre les différentes parties du devoir. Ensuite, on apporte une réponse claire et précise à la question posée.

Les fausses réponses du style « cela dépend des points de vue de chacun » ou bien « c’est une question difficile à laquelle on ne peut pas répondre » sont à bannir. De même, les ouvertures avec une question sans aucun rapport avec le sujet initial ne sont pas pertinentes.

Conclusion :

Rédiger une dissertation demande donc un travail en deux temps. Le temps du brouillon est nécessaire, mais aussi déterminant. Plus on interroge le sujet et pose clairement deux ou trois pistes de réflexion pour y répondre, plus le devoir sera réussi. C’est pourquoi il faut passer entre 1 h 30 à 2h sur le brouillon. Cependant, il ne faut pas rédiger tout le devoir au brouillon, seulement l’introduction. Le deuxième temps est celui de la rédaction, qui doit être soignée tant du point de vue de la forme que de l’expression écrite. La rédaction prend environ 2h.

- Philosophie

- Méthodologie : Réussir la dissertation de philosophie

Réussir la dissertation de philosophie Méthodologie

La dissertation est un travail d'argumentation et de rédaction. Il s'agit de développer, selon un plan précis, une réponse argumentée et structurée autour d'une problématique philosophique portant sur l'un des objets d'étude au programme. Il faut pour cela s'appuyer sur un certain nombre de références et de connaissances philosophiques approfondies et précises apprises durant l'année.

Il y a des critères d'évaluation à respecter. La réponse est notée sur 20 points pour les séries générales. On évalue :

- la compréhension du sujet

- l'analyse et la reformulation de la question

- les connaissances personnelles

- la maîtrise des notions abordées en cours

- la qualité de la rédaction

- la clarté de la rédaction

- la clarté de l'argumentation

- la capacité à structurer un plan précis et solide

Analyse du sujet (15 min)

Cette étape se fait sur la feuille de brouillon.

- lire plusieurs fois le sujet et en surligner les mots-clés

- définir tous les termes de l'énoncé afin de comprendre les implications possibles du sujet

- reformuler le sujet pour faire apparaître une problématique

- définir le type de sujet proposé : réfuter une thèse, l'étayer ou la discuter, ou encore réfléchir sur une notion au programme

Lister les arguments et les exemples et faire un plan (30 min)

- Pour réfuter une thèse, il convient de faire la liste des arguments en faveur de la thèse adverse et de trouver des contre-arguments.

- Pour étayer une thèse, il convient au contraire de la défendre et de présenter les arguments de la partie adverse pour mieux les rejeter.

- Trouver un exemple précis et clair pour illustrer chaque argument. Il faut donner des références détaillées. On utilise sa culture générale, les thèmes abordés en classe et les auteurs et textes étudiés.

Organiser les arguments pour former un plan (30 min)

- On écrit son plan détaillé au brouillon. Celui-ci doit comprendre deux ou trois parties chacune composée de deux ou trois sous-parties. Chaque sous-partie comporte un argument et son exemple.

- On relit le plan pour vérifier qu'il est complet et logique, et qu'il répond bien à la problématique. On ne rédige pas intégralement la dissertation au brouillon, on ne note que le plan détaillé.

Pour discuter une thèse, on utilise en général un plan en trois parties dans lequel on défend d'abord une thèse avant de la nuancer et enfin de dépasser l'idée d'opposition, de contradiction radicale avec son antithèse.

Au brouillon, rédiger une introduction (15 min)

Cette étape se fait sur la feuille de brouillon. On rédige intégralement l'introduction au brouillon. On la retranscrira ensuite sur la copie. Cette introduction est composée de trois parties :

- une accroche, destinée à retenir et soutenir l'attention du lecteur.

- une explication et une reformulation du sujet avec présentation de la problématique

- l'annonce du plan

Au brouillon, rédiger une conclusion (15 min)

Cette étape se fait sur la feuille de brouillon. On rédige intégralement la conclusion au brouillon. On la retranscrira ensuite sur la copie. Cette conclusion est composée de deux parties :

- reprise des éléments principaux du développement

- ouverture de la réflexion vers un autre sujet, qu'on ne traite pas évidemment, mais dont on laisse entendre qu'il "prend la suite" de celui qu'on a traité (généralisation, mise en perspective, autre problématique possible).

Rédiger la dissertation en entier directement sur la copie (2h)

Il faut prendre en compte les points suivants :

- L'introduction et la conclusion ont déjà été rédigées au brouillon, il suffit de les recopier. Quelques modifications peuvent s'imposer à ce stade, mais il ne faut pas changer l'esprit du texte initial.

- Les grandes parties sont séparées par une transition d'une à deux lignes. Les deux ou trois parties doivent faire à peu près la même longueur.

- La structure des sous-parties est toujours la même : une idée, une citation ou un exemple et un commentaire sur cet exemple. On commence chaque sous-partie par un alinéa. Il doit y avoir une progression d'une sous-partie à l'autre : importance du problème abordé, réflexion plus contemporaine, paradoxes qui ont pu surgir en cours de réflexion, etc..

- On attend un travail qui fait au moins une copie double.

Se relire (15 min)

Cette étape est importante, il faut vérifier que la syntaxe et la grammaire sont justes. L'examinateur peut enlever des points s'il y a trop de fautes (jusqu'à 4, ce qui peut être décisif : c'est le même écart qu'il y a de 8 (seuil d'admissibilité) à 12 (admission avec mention), si on applique ce critère à toutes les épreuves, même, théoriquement, dans un bac scientifique : un raisonnement mathématique correct, mais mal exposé, perd de sa force, voire, des équivoques peuvent apparaître : imaginez, par exemple, que vous appeliez "égaux" des triangles qui sont seulement "semblables". En philosophie, cet effet est démultiplié, puisqu'il s'agit d'analyser des idées à l'aide du langage ordinaire, avec toutes ses contraintes de grammaire et de syntaxe.

- Concours Écoles Agro Véto

- Concours Écoles d'ingénieurs

- Concours Écoles de commerce

- Concours Écoles de journalisme

- Concours Enseignement

- Concours Fonction publique : Administration

- Concours Fonction publique : Culture, Patrimoine

- Concours Fonction publique : Défense, Police, Justice

- Concours Fonction publique : Economie, Finances, Douanes, Travail

- Concours Fonction publique : Education, Animation, Sport, Social

- Concours Fonction publique : Technique, Sciences

- Concours IEP /Sciences Po

- Concours Santé Paramédical Social

- Diplômes comptables

- Ecoles d'Art / Architecture

- Réussir à l'université / IAE

- Réussir le Brevet des collèges (DNB)

- Réussir les tests de langues

- Réussir son BTS

- Réussir son BUT

- Méthodologie de la dissertation en Philo

Vous n'êtes pas sûr d'avoir compris les objectifs de la dissertation en philo ? Vous n'avez pas la bonne méthode ? Faites le point grâce à notre fiche de révision consultable et téléchargeable gratuitement.

Plan de la fiche

- A quoi sert-elle ?

Comment se construit-elle ?

- Introduction

- Exemple d'introduction proposée pour le sujet "Doit-on toujours dire la vérité ?"

- Le développement

- Exemple : Plan proposé pour le sujet "Doit-on toujours dire la vérité ?"

À quoi sert-elle ?

La dissertation sert à évaluer votre capacité d'écriture et de réflexion. C'est également un contrôle de culture générale. C'est un exercice qui a du sens car il s'agit de vous aider à délibérer et donc à réfléchir sur une question difficile. Disserter c'est surtout prendre l'habitude de dé-libérer avec soi afin de libérer ce qui est caché en nous et qui n'est que notre vrai, le vrai. Lorsqu'une question est difficile, il faut en effet la passer au tribunal de sa conscience en pesant le pour et le contre, en cherchant les nuances.

Exemple de dissertation qui peut être proposée :

Doit-on toujours dire la vérité ? Il s'agit d'une question complexe qui nécessite de votre part une analyse, des nuances et un approfondissement des différentes possibilités que le sujet offre, des références et de judicieux exemples extraits de la culture « officielle ». Il ne faut pas répondre oui, non ou peut-être. Il faut penser le sujet. La bonne dissertation est celle dont l'introduction ressemble à la conclusion de la plupart des copies. C'est un travail accompli.

La dissertation contient trois parties qu'il faut bien soigner : L'introduction, le développement, la conclusion. Attention : La bonne dissertation doit être une œuvre soignée et personnelle. Pensez à la rédiger en quatre étapes et en 4 heures :

- Choix du sujet (15 minutes).

- 1re étape au brouillon : recherche du sens du sujet, approfondissement des idées (30 minutes).

- 2e étape au brouillon, début de rédaction introduction, plan détaillé et conclusion (1heure).

- 3e étape : rédaction au propre du travail (2 heures). Dernière étape : relecture. (15 minutes)

Lire la suite de la fiche ci-dessous et la télécharger :

Préparez-vous au Bac avec les Éditions Studyrama :

Les autres fiches de révisions

La dissertation, l'explication de texte.

- Méthodologie de l'explication de texte en Philo

Les compétences pour un devoir de philo

- Les compétences pour faire un bon devoir de philo

Décrochez votre Bac 2024 avec Studyrama !

- Poursuivre ses études après le bac

- Fiches de révision du Bac 2024

- Bac 2024 : les dates et épreuves

- Les sujets et corrigés du Bac 2024

- Que faire avec ou sans le bac...

- Résultats du Bac 2024 : dates, heures et résultats par académies

- Inscription Connexion Devenir Premium

- Méthodologie et outils

MÉTHODO : comment bien rédiger sa dissertation de philosophie ?

- Publié le 31 mars 2020

- Mis à jour le 16 juin 2021

T’entraîner à la rédaction de sujets est la clé ! Une bonne préparation te permettra de réussir et de peut-être t’assurer une bonne note à la dissertation et décrocher une mention au bac de philosophie.

Il y a 3 étapes à prendre en compte dans la construction de ta dissertation de philosophie, si tu les appliques tu auras toutes les cartes en main pour faire une bonne disserte.

1. Quelle méthode choisir ? Quelle architecture de dissertation est la meilleure ?

Les méthodes de dissertation sont variées. Entre ce que t’a dit ton prof, ce que tu as vu sur le net, ce que tu as lu dans ton manuel, etc., il y a souvent de quoi se perdre ! Voici quelques conseils pour choisir entre toutes ces sources.

4 éléments universels et essentiels à la dissertation, quelle que soit la méthode choisie.

D’abord, il faut se rappeler que, si les méthodes sont différentes, il y a 4 éléments qui sont universels et essentiels à la dissertation, quelle que soit la méthode choisie :

- Une problématique ;

- Une réponse personnelle et argumentée à cette problématique ;

- La définition détaillée et approfondie des termes du sujet ;

- Un plan en trois temps.

Dans tous les cas, choisis la méthode avec laquelle tu te sens à l’aise et n’en change pas. Attention, la méthode que tu choisiras doit obligatoirement proposer un plan en trois parties, les correcteurs sont assez sévères sur ce point.

Je te donne un exemple de méthode, d’architecture, de nomenclature ci-dessous, attention quelques éléments dont tu dois te souvenir :

- Les noms des parties ne doivent pas apparaître.

- Le plan guide la hiérarchisation de ton analyse.

- Tu dois introduire chaque partie par une phrase de transition.

Dans cet exemple de plan en 3 parties (voir ci-dessous), l’enjeu de la question sera de savoir dans quelle mesure le bonheur est le but de la politique .

La méthode que tu choisiras doit obligatoirement proposer un plan en trois parties, les correcteurs sont assez sévères sur ce point.

Partie 1 : qu’est-ce que le bonheur ?

- Aspect universel

- Aspect singulier

Partie 2 : la politique, qui est la gestion des affaires publiques, ne semble donc pas devoir s’occuper du bonheur, qui finalement est quelque chose de propre à chacun.

- Définition détaillée de la politique

- Si l’état prétend imposer sa conception du bonheur aux individus, il y a de fortes dérives totalitaires à craindre.

- Mais s’il ne s’en occupe pas du tout alors la politique n’est qu’un instrument au service de quelques-uns .

Partie 3 : en réalité, la politique, si elle ne s’occupe pas directement du bonheur, doit cependant faire en sorte que chacun puisse le trouver. Elle doit assurer les conditions de possibilités du bonheur.

- La politique doit permettre à l’homme d’être éduqué, soigné, etc.

- La politique d’un état doit assurer la paix intérieure et la paix extérieure, faire en sorte que la vie sociale et le bien commun soient possibles.

2. S’entraîner à définir avec précision les notions du programme de philosophie

Pour cet exercice, n’hésite pas à te faire des cartes mentales (mindmaps) colorées et personnalisées qui te permettront de mémoriser à long terme.

Je te donne un exemple ci-dessous :

Si tu as du mal à apprendre ton cours, et que tu as besoin d’aide, retrouve des cours synthétiques sur superBac ! Ces fiches sont rédigées par des professeurs certifiés.

Tu trouveras aussi de nombreux cours et vidéos de notions sur la chaîne Youtube superBac by digiSchool .

3. Entraîne-toi !

Pour s’entraîner avec succès, il y a deux types d’exercices simples et ultra efficaces.

Entraînement à la dissertation n°1 : choisir – remplir – comparer

Choisir un sujet dont tu peux trouver le corrigé en ligne sur superBac. Par exemple, tu peux trouver : « La culture nous rend-elle plus humain ? »

Puis, remplir les étapes en écrivant seulement l’essentiel : définitions, références à un auteur, idée d’argument à mentionner, etc.

Problématique : …

Partie 1 : …

Partie 2 : …, partie 3 : ….

Enfin, comparer avec le corrigé proposé.

Le but n’est pas que tout soit absolument similaire mais que les éléments essentiels soient là : des définitions justes et complètes, des références judicieuses aux auteurs, une bonne méthodologie qui suit une logique de raisonnement, ainsi qu’une réponse personnelle.

Entraînement à la dissertation n°2 : l’exercice de conviction

Pour cet exercice, il vous faudra donc :

- Choisir un sujet de dissertation de philosophie

- Trouver la problématique de ce sujet

- Trouver ta réponse personnelle

- Argumenter ta réponse personnelle devant un auditoire : par exemple, un ou plusieurs membres de ta famille, et essaye de les convaincre que tu as raison.

Cet exercice te permet de mettre tes idées au clair , de sortir du côté un peu abstrait de la dissertation et de travailler en t’amusant .

De plus, il est fort probable que tes parents ou tes amis te répondent et argumentent à leur tour. Ce qui te permettra de voir des aspects du problème qui t’avaient échappés.

Une fois cet exercice fait, tu peux toujours t’amuser à remplir le plan à trou avec toutes les idées qui auront germé !

Si cet article vous a aidé, dites-le-nous 🙂

Note moyenne 4 / 5. Vote count: 19

Comment bien se relire pour ne pas faire d’erreurs d’orthographe ?

Apprendre à bien se relire est primordial pour de nombreuses raisons. Tous les jours, entre nos messages, nos e-mails, nos devoirs à faire, nos examens, nous écrivons énormément et il est parfois difficile de se relire sans méthode fiable. Aurore Ponsonnet, formatrice en orthographe et Maureen Pinneur, responsable pédagogique chez digiSchool, te donnent leurs meilleurs conseils de relecture pour ne plus faire de faute ! Rappels de grammaire, conjugaison, orthographe des mots et techniques de relecture, tout est là, suivez le guide !

Bac de philosophie : les citations à retenir

Chaque jour l'épreuve de philosophie se rapproche, et tu commences à paniquer ou à te demander ce que tu vas bien pouvoir dire dans ta copie ? digiSchool t'a compilé 30 citations qui pourront, on l'espère, te débloquer pour la dissertation !

Bac technologique 2021 : programme et épreuve de philosophie

La philosophie est la matière commune de tous les bacheliers. Cependant, son programme et l'épreuve qui lui est rattachée connaissent quelques variations selon les filières. Zoom sur la philosophie pour la filière technologique : programme, modalités d'évaluation, conseils de révisions... suis le guide !

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

C’est très utile

Merci pour la comprehension mais je peus avoir les citation merci

Je les veux

bon plan pour moi

Un très grand merci mon professeur pour votre soutien sans même nous connaître.

M’aidera de bien comprendre

Merci, ceci m’aidera beaucoup

quelle la question posé pour la dissertation

Très heureuse de vous lire

Merci beaucoup et j’apprécie énormément votre aide

- Philosophie

Philosophie : Comment réussir son plan de dissertation ?

- Julien Lagalle

- 22 Déc 2021

À lire dans cet article :

Une des contraintes formelles de l’épreuve de dissertation de philosophie concerne le plan : ton argumentation doit se déployer en trois moments, et cet aspect est souvent mal maîtrisé par les lycéens. Aujourd’hui, on te donne quelques conseils pour construire un plan efficace et convaincant !

La structure du plan

Le plan de dissertation de philosophie est en trois parties : c’est un attendu qu’il est facile de respecter et qu’il serait imprudent de contourner. Une fois rédigées, ces parties forment le développement de la dissertation. En France (héritage chrétien oblige), on a tendance à tout construire en trois parties, y compris les parties elles-mêmes, mais tu n’es pas obligée d’articuler tes parties en trois sous-parties chacune ! En général, on s’attendra à deux à quatre sous-parties par partie, selon le nombre d’arguments que tu veux défendre et approfondir.

Enfin, chaque partie doit être accompagnée d’une transition critique, qui permet de passer à la partie suivante. Il ne faut pas que les deux parties soient simplement juxtaposées, au contraire la progression doit sembler logique d’une partie à l’autre. Il ne s’agit pas simplement de répondre “oui” dans une première partie, puis “non” dans la deuxième, mais la transition doit mettre en évidence les insuffisances de la réponse proposée dans la première partie, et présenter la réponse de la deuxième partie comme un dépassement légitime de ces insuffisances ; de même pour le passage de la deuxième à la troisième partie.

Comme le sujet de la dissertation aura la forme d’une question, la plupart des plans permettront de répondre d’un côté par oui, de l’autre côté par non. Tu peux aussi inverser cet ordre : en général, la première partie est celle dont l’argument est le plus faible (même s’il doit évidemment tenir un minimum la route), ce qui permet, en le critiquant, d’introduire la partie suivante. Il est donc tout à fait possible que de répondre au sujet par non soit plus efficace pour ton argumentation que de répondre par oui.

Il est primordial de comprendre que chaque partie doit être comme un grand argument répondant à la question du sujet, ce que l’on appelle une thèse. Chacune de tes parties doit répondre à la question du sujet, et leur succession doit être une façon de progresser dans tes réponses, jusqu’à la réponse la plus forte, dont tu défendras la vérité en conclusion.

Deux choses sont donc à proscrire. D’abord, il ne faut jamais diviser le sujet. Ensuite, il faut que les parties soient des thèses, et non des thèmes. Par exemple, dans un sujet tel que “La morale est-elle la meilleure des politiques ?”, il ne faut surtout pas traiter d’abord la morale, puis la politique, parce que, dans ce cas, tu divises le sujet au lieu d’y répondre. Le sujet porte justement sur l’articulation entre morale et politique, et c’est de cette articulation que surgit un problème : si tu divises le sujet, alors le problème disparaît avant même d’être traité, et tu te prives des moyens de démarrer une réflexion philosophique. D’autre part, si tu fais cela, tes parties sont alors des thèmes : tu “parles de” la morale, tu “parles de” la politique, tu dis des choses à leur propos. Il faut qu’elles soient des thèses : il faut affirmer quelque chose, et non pas seulement parler des notions du sujet. En première partie, il s’agit par exemple de défendre que la morale est effectivement la meilleure des politiques, avant de montrer l’insuffisance de cette thèse et de faire valoir l’intérêt de la thèse adverse. L’avantage de faire cela, c’est aussi que cela te permet de développer ton argumentation de façon plus structurée, là où procéder par thèmes conduit presque toujours à disperser une argumentation dans des directions qui confinent rapidement au hors-sujet.

Lire aussi : L’homme et l’animal, option HLP

À quoi ressemble un bon plan ?

Il peut être difficile d’acquérir la technique du plan de dissertation, et c’est avant tout en s’entraînant que ce savoir-faire se développera. Je te propose quelques explications pour t’aider à mieux t’y retrouver dans les attentes du correcteur en la matière.

On apprend souvent qu’un bon plan prend la forme “thèse – antithèse – synthèse”, ce qui n’est pas assez précis pour donner une idée d’à quoi ressemble un bon plan. Il est vrai que, la plupart du temps, les deux premières parties pourront être comprises comme étant, l’une une réponse par l’affirmative, l’autre une réponse par la négative : c’est ce que l’on appelle la thèse et l’antithèse. L’idée du plan en “thèse – antithèse – synthèse”, c’est que, étant donné que les réponses sont toutes les deux limitées et exposées à une critique, il faut dépasser ces deux positions pour en assumer une troisième, qui réunirait l’intérêt des deux premières réponses, tout en dépassant leurs limites. Un bon plan doit seulement proposer trois grands moments argumentatifs disposés de telle manière que le deuxième puisse pallier les insuffisances du premier, et le troisième pallier celles du deuxième. La troisième partie est ainsi relativement libre, et te permet de prendre position avec davantage de nuance qu’en répondant simplement par oui ou non.

Les deux écueils symétriques à éviter sont celui du passage du coq à l’âne et celui de la répétition. Le premier écueil consiste à passer d’une partie à l’autre sans qu’il y ait vraiment de connexion claire entre les deux parties : les parties doivent toutes répondre à la question du sujet, et être aménagées de façon à ce qu’une transition critique puisse permettre de passer de l’une à l’autre sans que l’on ait l’impression d’un manque de liant. En particulier, tu ne peux pas simplement renier ta première partie au moment de passer à ta deuxième partie : le passage à une nouvelle partie est une critique et un dépassement, mais doit conserver une partie des acquis des parties précédentes. En bref, tu ne peux pas simplement te contredire : tout ce que tu dis doit être vrai dans une certaine mesure, jusqu’à la dernière partie, qui est ta dernière affirmation, la plus solide et la plus étayée.

Le second écueil est celui de la répétition. Mettons que, face au sujet “La morale est-elle la meilleure politique ?”, tu répondes d’abord par l’affirmative, en montrant par exemple que la meilleure politique est la politique la plus conforme au bien, et donc à la morale ; en deuxième partie, tu pourrais souligner les limites de cette approche en présentant l’inefficacité d’une politique morale, qui ne parviendrait même pas à maintenir la stabilité de l’État, et donc se contredirait comme politique. Dans ce cas, que faire en troisième partie ? L’erreur serait de reprendre tel quel, ou quasiment, l’argument de la première partie : ce serait un pur retour en arrière, et ton plan doit au contraire progresser jusqu’à l’affirmation la plus solide. Le problème se confond ici avec celui de la troisième partie, qu’il est parfois difficile de construire.

Lire aussi : Comment rédiger l’introduction de sa dissertation de philosophie ?

Quelques types de plan

Il est plus facile de construire cette troisième partie si la construction des deux premières parties aménage déjà un espace pour un retournement final bien amené. Pour aménager cet espace, le plus facile est d’être déjà en possession d’une petite trousse à outils constitués de quelques “schémas de plan”. Il ne s’agira pas de copier ces plans et de forcer les sujets à entrer à l’intérieur, mais de s’en inspirer pour voir si certains sujets ne pourraient pas convenir à un traitement similaire.

En général, les deux premières parties prennent la forme d’une réponse par l’affirmative, puis d’une réponse par la négative. Mais cette opposition peut être beaucoup plus nuancée. Par exemple, certains sujets offrent la possibilité de développer plusieurs interprétations d’un terme du sujet. Dans le sujet “La morale est-elle la meilleure politique ?”, “meilleur” a un sens ambigu : est-ce que cela signifie “plus conforme au bien”, ou bien “plus efficace” ? Les deux premières parties peuvent prendre le terme dans ses deux sens (du point de vue du bien, la morale est la meilleure politique ; mais, du point de vue de l’efficacité, elle est la pire), et la troisième dépasser cette opposition en montrant qu’une certaine conformité au bien est efficace (par exemple, au début de l’Empire allemand, le chancelier Bismarck améliore progressivement les conditions de vie des ouvriers pour éviter la montée des mouvements socialistes : c’est à la fois une manœuvre politique efficace et une action aux effets bénéfiques immédiats).

Il est aussi possible de répondre par l’affirmative et la négative en jouant sur les paradigmes, les doctrines et les systèmes. Par exemple, pour le sujet “Devons-nous rechercher le bonheur ?”, adopter un point de vue épicurien conduit à répondre par l’affirmative, tandis qu’adopter un point de vue kantien conduit à répondre par la négative.

Il est aussi possible de remettre en question certains présupposés du sujet, si l’aporie issue des deux premières parties est indépassable – par conséquent, ne recours à ce procédé, selon le sujet, qu’en troisième partie. Par exemple, pour le sujet “La nature est-elle injuste ?”, il est possible, en troisième partie, de remettre en question le présupposé selon lequel la nature pourrait être juste ou injuste : ne se situe-t-elle pas en-dehors du domaine du juste et de l’injuste ?

Un problème, dans certains cas, est celui de la “partie critique”. Il est en effet possible, pour certains sujets, de rédiger toute une partie, souvent la seconde, pour critiquer la première : dans ce cas-là, le plan prend la forme “thèse 1 – critique de la thèse 1 – thèse 2”. Toutefois, ce cas est rare ; la plupart du temps, la meilleure chose à faire est d’intégrer la “partie critique” soit à la partie précédente, soit à la partie suivante. Par exemple, pour le sujet “La morale est-elle la meilleure politique ?”, il est possible de faire une critique de la première partie en son sein même, par exemple en montrant, en fin de première partie, les limites de l’affirmation selon laquelle la morale est la meilleure des politiques ; la deuxième partie, ensuite, se charge de montrer en quoi elle est même, d’un certain point de vue, la pire. Dans ce cas-là, la transition d’une partie à l’autre rappelle surtout la critique en quelques mots et annonce la partie suivante en la justifiant.

En dernière instance, le plus crucial est d’être attentif à la singularité de chaque sujet. L’épreuve de philosophie vise en effet à aiguiser ta faculté de juger, c’est-à-dire ici ta capacité à accorder un traitement individuel à chaque sujet proposé, sans y plaquer un modèle de plan prédéfini. La philosophie a pour but de te faire penser , et il n’est jamais inutile, dans la vie, de savoir penser avec souplesse.

Lire aussi : La parole, option HLP

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Découvre GEDS : ton guide pour étudier la santé à l’étranger

Parcoursup 2024 : le calendrier et les dates à retenir, parcoursup 2024 : nos conseils, phase par phase, parcoursup : ce que tu dois faire pendant la phase d’admission, parcoursup 2024 : 5 conseils pour la phase principale d’admission, phase d’admission parcoursup : les conseils à connaître pour ne pas stresser, bac 2024 : les sujets des épreuves de spécialité tombés en amérique du nord, bac 2024 : le sujet de français tombé en amérique du nord, parcoursup phase d’admission principale : réponses à tes questions, parcoursup : tout savoir sur la phase d’admission principale.

Inscris-toi à la newsletter du futur 👇🏼

Dans la même rubrique....

Français : l’utopie au cinéma

Bac français : les utopies dans la littérature

Bac 2023 : le corrigé de l’épreuve de philosophie

Les erreurs à ne pas commettre au bac de philosophie

Bac 2023 : nos conseils pour réussir ta dissertation de philosophie

5 conseils pour réussir son bac de philo

Philosophie : Ce qui dépend de nous chez Épictète

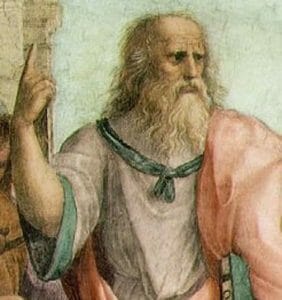

Philosophie : Repères sur Platon

plans philo à télécharger pour préparer examens & concours > tous nos plans

289 plans rédigés de philosophie à télécharger

Les sujets stars :).

- L’État peut-il être juste ?

- La conscience de soi est-elle une connaissance de soi ?

- L’homme a-t-il nécessairement besoin de religion ?

- L’homme doit-il travailler pour être humain ?

- La conscience est elle ce qui définit l’homme ?

- La conscience fait-elle de l’homme une exception ?

- Changer, est-ce devenir quelqu’un d’autre ?

- L’idée d’inconscient exclut-elle celle de liberté ?

- Peut-on parler pour ne rien dire ?

- L’art nous détourne-t-il de la réalité ?

- Sartre, L'Être et le Néant (1943), Tel, Gallimard, p. 88.

- Faut-il libérer ses désirs ou se libérer de ses désirs ?

- Peut-on renoncer à sa liberté ?

- Est-il raisonnable de croire en Dieu ?

- Annales BAC 2007 - Toute prise de conscience est-elle libératrice ?

Nouveaux sujets publiés

- Annales BAC 2021 - Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?

- Annales BAC 2021 - Sommes-nous responsables de l’avenir ?

- Annales BAC 2021 - L’inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?

- Annales BAC 2021 - Discuter, est-ce renoncer à la violence ?

- Annales BAC 2017 - Peut-on se libérer de sa culture ?

- Annales BAC 2017 - Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ?

Sujets tendances

Notions les plus demandées.

- La conscience et l'inconscient

- Le désir

- La liberté

- Le travail et la technique

Plan rédigé, sujet expliqué

Pour chaque sujet de dissertation ou commentaire de texte, un plan rédigé (le plus souvent en 3 parties avec 3 sous-parties) est disponible en téléchargement.

Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h : - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de philo

Bon à savoir : Tous nos corrigés sont préparés par des professeurs agrégés de philosophie en exercice.