Dissertations corrigés de philosophie pour le lycée

Catégorie : L’art

L’art, cette manifestation exceptionnelle de la créativité humaine, est bien plus qu’une simple expression esthétique. Il agit comme un miroir de l’âme collective de la société, suscitant des débats sur la signification, la perception et le pouvoir transformateur de la beauté. Au cœur de l’art se trouve la quête de compréhension de l’humain et de son rapport au monde qui l’entoure.

En art, tout s’apprend-il ?

La dissertation philosophique qui suit aborde la question fascinante : « En art, tout s’apprend-il ? ». De nombreux aspects seront examinés pour évaluer si l’art peut être entièrement enseigné ou s’il existe des éléments intrinsèquement innés.

- Dissertations

Dire que l’art qu’il n’est pas utilitaire, est-ce dire qu’il est inutile ?

Dans cette dissertation philosophique, nous nous interrogerons sur le rôle et la valeur de l’art. Si l’art n’a pas d’utilité pragmatique, est-ce pour autant qu’il est sans valeur ou même inutile ? Une réflexion qui questionne l’essence même de l’art.

Créer, est-ce rompre avec la tradition ?

La création artistique est souvent vue comme une forme d’innovation, impliquant une rupture avec la tradition. Cependant, cette dissertation se penchera sur la question de savoir si créer signifie absolument abandonner le passé et ses codes établis.

Apprécier une oeuvre d’art, cela s’apprend-t-il ?

La capacité d’apprécier une œuvre d’art est souvent vue comme innée. Cependant, la question se pose : est-ce que l’on peut apprendre à apprécier l’art ? Ce sujet complexe interroge le rôle de l’éducation dans notre rapport à l’art.

L’art nous détourne-t-il de la réalité ?

Cette interrogation nous invite à réfléchir sur la nature de l’art et son rôle dans notre perception et notre compréhension de la réalité.

Beauté et utilité sont-elles incompatibles ?

La dissertation philosophique qui suit explore la relation complexe entre la beauté et l’utilité. Elle questionne si ces deux concepts sont incompatibles, ou si au contraire, ils peuvent coexister et se renforcer mutuellement dans divers aspects de la vie et de l’art.

Tout le monde est-il artiste ?

La question « Tout le monde est-il artiste ? » soulève des interrogations profondes sur la nature de l’art et de la créativité. Cette dissertation philosophique explorera les différentes perspectives sur ce sujet, en examinant les définitions traditionnelles de l’artiste et en les confrontant aux conceptions contemporaines.

plans philo à télécharger pour préparer examens & concours > tous nos plans

La culture > L'art

voir un extrait gratuit | voir les sujets traités | plans de dissertations | plans de commentaires

Liste des sujets traités

Commentaires disponibles.

Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h : - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de philo

Exemple de sujet : L’art nous détourne-t-il de la réalité ?

Le problème consiste ici à remarquer que le statut de l’art est ambigu. L’art procède initialement d’un travail technique qui a pour but de produire une représentation esthétique, c’est-à-dire une oeuvre qui se montre. Mais, pour autant une oeuvre d’art n’est jamais totalement autonome dans le sens où elle représente toujours quelque chose, que cette chose soit une réalité physique (un objet du monde par exemple) ou une idée abstraite qui décide l’auteur de l’oeuvre à la créer. L’art est donc une forme de langage qui n’est pas vraiment autonome, mais qui re-présente ce qui a déjà été présenté. En ce sens, si une oeuvre traduit ce qu’un auteur, un artiste a cherché à y montrer, l’oeuvre d’art n’est jamais vraiment elle-même sans pouvoir non plus être autre chose qu’elle-même, sans pouvoir se substituer à ce qu’elle montre ou décrit. Se poser la question du rapport de l’art à la réalité traduit ce paradoxe puisqu’il semble que l’art est à la fois une production autonome qui a une existence esthétique propre et une illusion qui ment sur elle-même et se fait passer pour une réalité qu’elle n’est pas et dont elle détourne.... [voir le corrigé complet]

Rechercher dans 505760 documents

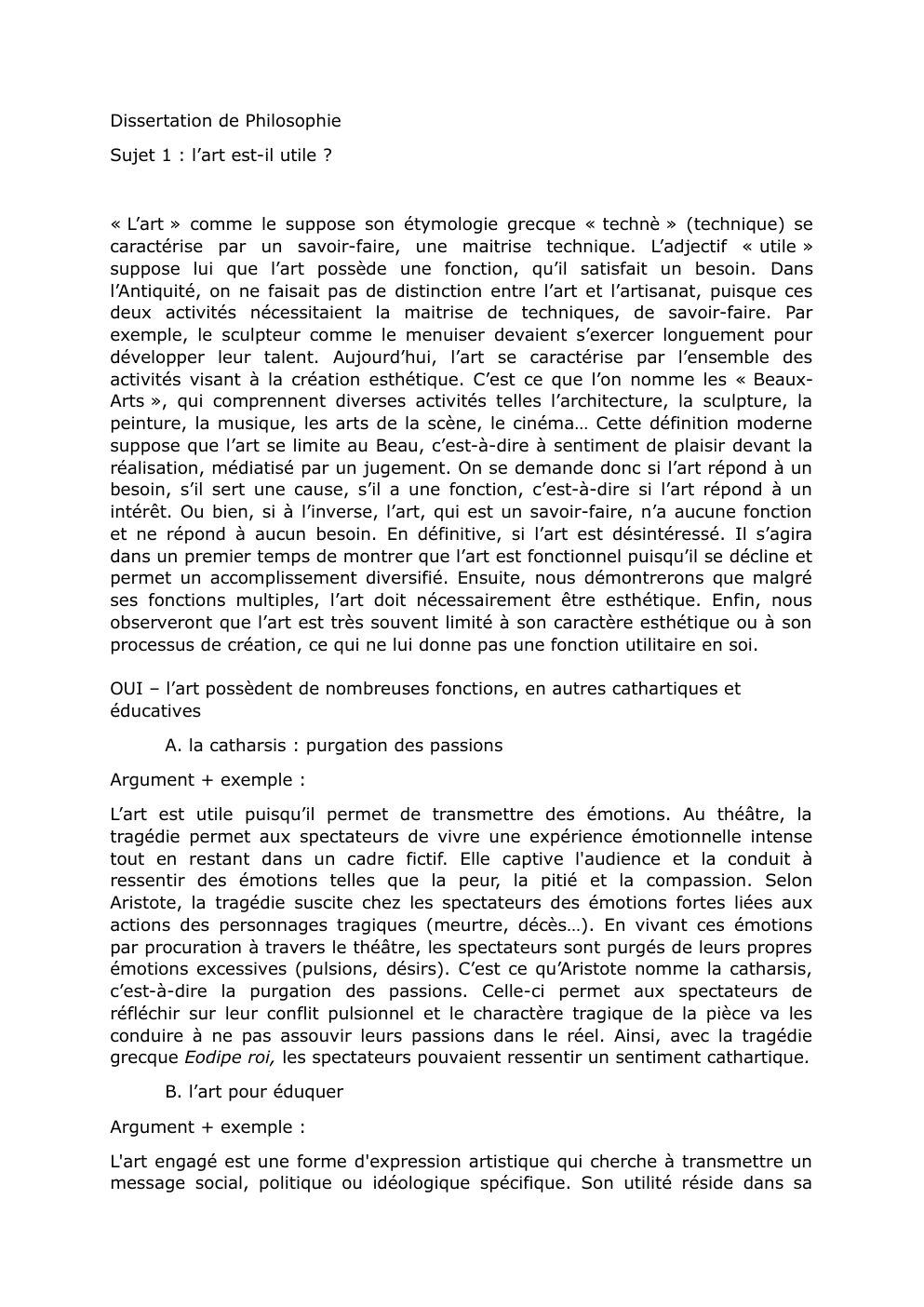

plan détaillé philosophie : l'art est-il utile ?

Publié le 07/04/2024

Extrait du document

« Dissertation de Philosophie Sujet 1 : l’art est-il utile ? « L’art » comme le suppose son étymologie grecque « technè » (technique) se caractérise par un savoir-faire, une maitrise technique. L’adjectif « utile » suppose lui que l’art possède une fonction, qu’il satisfait un besoin. Dans l’Antiquité, on ne faisait pas de distinction entre l’art et l’artisanat, puisque ces deux activités nécessitaient la maitrise de techniques, de savoir-faire. Par exemple, le sculpteur comme le menuiser devaient s’exercer longuement pour développer leur talent. Aujourd’hui, l’art se caractérise par l’ensemble des activités visant à la création esthétique. C’est ce que l’on nomme les « BeauxArts », qui comprennent diverses activités telles l’architecture, la sculpture, la peinture, la musique, les arts de la scène, le cinéma… Cette définition moderne suppose que l’art se limite au Beau, c’est-à-dire à sentiment de plaisir devant la réalisation, médiatisé par un jugement. On se demande donc si l’art répond à un besoin, s’il sert une cause, s’il a une fonction, c’est-à-dire si l’art répond à un intérêt. Ou bien, si à l’inverse, l’art, qui est un savoir-faire, n’a aucune fonction et ne répond à aucun besoin. En définitive, si l’art est désintéressé. Il s’agira dans un premier temps de montrer que l’art est fonctionnel puisqu’il se décline et permet un accomplissement diversifié. Ensuite, nous démontrerons que malgré ses fonctions multiples, l’art doit nécessairement être esthétique. Enfin, nous observeront que l’art est très souvent limité à son caractère esthétique ou à son processus de création, ce qui ne lui donne pas une fonction utilitaire en soi. OUI – l’art possèdent de nombreuses fonctions, en autres cathartiques et éducatives A. la catharsis : purgation des passions Argument + exemple : L’art est utile puisqu’il permet de transmettre des émotions. Au théâtre, la tragédie permet aux spectateurs de vivre une expérience émotionnelle intense tout en restant dans un cadre fictif. Elle captive l'audience et la conduit à ressentir des émotions telles que la peur, la pitié et la compassion. Selon Aristote, la tragédie suscite chez les spectateurs des émotions fortes liées aux actions des personnages tragiques (meurtre, décès…). En vivant ces émotions par procuration à travers le théâtre, les spectateurs sont purgés de leurs propres émotions excessives (pulsions, désirs). C’est ce qu’Aristote nomme la catharsis, c’est-à-dire la purgation des passions. Celle-ci permet aux spectateurs de réfléchir sur leur conflit pulsionnel et le charactère tragique de la pièce va les conduire à ne pas assouvir leurs passions dans le réel. Ainsi, avec la tragédie grecque Eodipe roi, les spectateurs pouvaient ressentir un sentiment cathartique. B.

l’art pour éduquer Argument + exemple : L'art engagé est une forme d'expression artistique qui cherche à transmettre un message social, politique ou idéologique spécifique. Son utilité réside dans sa capacité à sensibiliser, à mobiliser et à provoquer des changements au sein de la société. L'art engagé est souvent utilisé pour attirer l'attention du public sur des questions importantes telles que les injustices sociales, les droits de l'homme, la discrimination, la pauvreté, les conflits politiques, etc. Les artistes engagés utilisent leur travail pour mettre en lumière des problèmes souvent ignorés ou minimisés par les médias traditionnels. En exposant ces problèmes et en suscitant des émotions chez le public, l'art engagé peut inspirer les individus à agir, à se mobiliser et à lutter. Ainsi, Victor Hugo avec son roman Le Dernier Jour d’un Condamné s’oppose très largement à la peine de mort, dans un contexte où le débat sur la question de la peine capitale était très vif en France. Son roman a eu un impact significatif sur la société française de l’époque. Il a même contribué à promouvoir des réformes législatives en faveur de l’abolition de la peine de mort. MAIS – L’art bien qu’ayant de nombreuses fonctions n’est qu’esthétique : idée de l’art pour l’art A. L’importance du Beau et de notre appréciation de l’art L’art pour l’art est une idée fondamentale qui a émergé au XIXe siècle. Cette idée défend l’idée que l’art doit être apprécié pour sa propre valeur, indépendamment de son utilité. Un principe important de l’art pour l’art est la célébration de la « beauté pour la beauté ». Cela signifie que l’art doit être simplement beau, sans servir de but pratique. C’est ce que soutient Théophile Gautier lorsqu’il affirme « tous ce qui est utile est laid, ce qui est de plus laid dans une maison : les toilettes ». Il suggère ainsi que les objets qui sont considérés comme utiles sont souvent dépourvus de beauté. Par exemple, les toilettes qu’il mentionne, sont rarement considérées comme un objet beau ou esthétique. Il marque ainsi cette rupture entre le Beau et l’utile. Il veut en effet grâce à cette rupture, mettre en lumière l’importance de la beauté dans nos vies et de notre appréciation de l’art. B. critique de l’utilitarisme de l’art Kant nous propose une vision différente de l’art. Pour lui, l’idée selon laquelle l’art devrait être évalué en fonction de son utilité pour être légitime est fausse. Il soutient à l’inverse que l’art possède une finalité désintéressée, c’est-à-dire que l’on tire de l’art un simple plaisir à la contemplation de.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Télécharger gratuitement ce document

Liens utiles.

- [Affinités de l'art et de la philosophie] Bergson

- philosophie dissertation sur l'art ("peut on reprocher à une œuvre d'art de ne pas avoir de sens?)

- "Faut-il respecter la nature ?" (Plan détaillé)

- plan de l'art: L’ART IMITE-T-IL LE RéEL ?

- Hegel: La philosophie de l'art

Obtenir ce document

Le document : " plan détaillé philosophie : l'art est-il utile ? " compte 1344 mots (soit 3 pages). Pour le télécharger en entier, envoyez-nous l’un de vos travaux scolaires grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques ou achetez-le pour la somme symbolique d’un euro.

Le paiement a été reçu avec succès, nous vous avons envoyé le document par email à .

Le paiement a été refusé, veuillez réessayer. Si l'erreur persiste, il se peut que le service de paiement soit indisponible pour le moment.

Payer par Allopass

Évitez les fautes dans vos écrits académiques

Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.

- Dissertation

Exemple de dissertation de philosophie

Publié le 26 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.

Voici des exemples complets pour une bonne dissertation de philosophie (niveau Bac).

Vous pouvez les utiliser pour étudier la structure du plan d’une dissertation de philosophie , ainsi que la méthode utilisée.

Conseil Avant de rendre votre dissertation de philosophie, relisez et corrigez les fautes. Elles comptent dans votre note finale.

Table des matières

Exemple de dissertation de philosophie sur le travail (1), exemple de dissertation de philosophie sur le concept de liberté (2), exemple de dissertation de philosophie sur l’art (3).

Sujet de la dissertation de philosophie : « Le travail n’est-il qu’une contrainte ? ».

Il s’agit d’une dissertation de philosophie qui porte sur le concept de « travail » et qui le questionne avec la problématique « est-ce que l’Homme est contraint ou obligé de travailler ? ».

Télécharger l’exemple de dissertation de philosophie

Corriger des documents en 5 minutes

Trouvez rapidement et facilement les fautes d'orthographe, de grammaire et de ponctuation dans vos textes.

- Correction d'un document en 5 minutes

- Appliquer les modifications en 1 clic

- Corriger des documents pendant 30 jours

Essayez le correcteur IA

Sujet de la dissertation de philosophie : « Etre libre, est-ce faire ce que l’on veut ? ».

Cette dissertation de philosophie sur la liberté interroge la nature de l’Homme. La problématique de la dissertation est « l’’Homme est-il un être libre capable de faire des choix rationnels ou est-il esclave de lui-même et de ses désirs ? ».

Sujet de la dissertation de philosophie : « En quoi peut-on dire que l’objet ordinaire diffère de l’oeuvre d’art ? ».

Cette dissertation sur l’art et la technique se demande si l’on peut désigner la création artistique comme l’autre de la production technique ou si ces deux mécanismes se distinguent ?

Citer cet article de Scribbr

Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.

Debret, J. (2020, 07 décembre). Exemple de dissertation de philosophie. Scribbr. Consulté le 7 juin 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/exemple-dissertation-philosophie/

Cet article est-il utile ?

Justine Debret

D'autres étudiants ont aussi consulté..., exemple de dissertation juridique, la méthode de la dissertation de philosophie , plan d'une dissertation de philosophie.

L'art - dissertations de philosophie

- L’activité artistique peut-elle ne pas viser la beauté ?

- L’artiste donne-t-il quelque chose à comprendre ?

- L’art n’obéit-il à aucune règle ?

- L’art peut-il se passer d’une maîtrise technique ?

- L’art transforme-t-il notre conscience du réel ?

- Défendez l'hypothèse selon laquelle l'art est un besoin et non un luxe

- A quoi sert la culture ?

- Art et Philosophie

- Des artistes, pour quoi faire ?

- Est-ce faire honneur à la Beauté que de la traiter comme un symbole ?

- Est-ce le regard du spectateur qui fait l'oeuvre d'art ?

- Est-ce un devoir pour l’homme d’être cultivé ?

- Faut-il être connaisseur pour apprécier une oeuvre d'art ?

- Faut-il être cultivé pour apprécier une oeuvre d'art ?

- La beauté n’est-elle qu’apparence ?

Consulter le journal

Bac philo 2022 : corrigé du sujet « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? »

Evelyne Oléon, professeure agrégée de philosophie, propose un corrigé d’un des sujets de l’épreuve de philosophie du baccalauréat général 2022.

Par Service Campus

Temps de Lecture 3 min.

- Ajouter à vos sélections Ajouter à vos sélections

- Partager sur Twitter

- Partager sur Messenger

- Partager sur Facebook

- Envoyer par e-mail

- Partager sur Linkedin

- Copier le lien

Ce mercredi 15 juin, les élèves de terminale générale passent l’épreuve de philosophie du baccalauréat. Voici le corrigé d’un des deux sujets de dissertation proposés, réalisé par la professeure de philosophie Evelyne Oléon.

« Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? »

Analyse – problématisation :

L’expression, au pluriel, « pratiques artistiques » renvoie aux différentes formes d’art envisagées du point de vue du faire : production, création. C’est le travail du sculpteur qui transforme la matière pour lui donner une forme, du musicien qui travaille la matière sonore, du cinéaste qui prend et monte des prises de vues, du romancier. Le sujet insiste sur la diversité de ces pratiques mais invite à les penser aussi dans ce qu’elles ont en commun.

Peuvent-elles transformer le monde ? Ont-elles un pouvoir d’action, de modification sur le monde ? Sont-elles dotées d’une efficience, voire d’une efficacité ? Il faudra les penser par rapport à d’autres pratiques auxquelles on reconnaît un pouvoir de modification. La technique transforme la nature, l’action politique transforme la vie des hommes. Les pratiques artistiques ont-elles un effet sur le monde ? L’art nous semble souvent relever de l’imaginaire et non du réel, ouvrir un espace spirituel de contemplation mais non d’action. Les pratiques artistiques n’interprètent-elles pas le monde plutôt que de le transformer ?

Enfin la question interroge le rapport au monde. Le monde ce n’est pas seulement la nature, le réel mais le monde ambiant, ce que les hommes ont en commun, ce qu’ils habitent ensemble, en tant qu’hommes.

Les pratiques artistiques ont-elles le pouvoir de transformer le monde ? Est-il d’ailleurs souhaitable qu’elles cherchent à le faire ? Quel rapport peut-on établir entre cette transformation du monde, si elle est pensable, et celles engagées par d’autres pratiques comme la pratique politique par exemple. Y a-t-il une manière propre à l’art de transformer le monde des hommes ?

1/Les pratiques artistiques ne transforment pas le monde et il n’est peut-être pas souhaitable qu’elles le fassent

A – Les différentes pratiques artistiques transforment la matière en l’informant, en faisant émerger d’autres possibilités à partir du donné naturel (de nouveaux sons ; de nouvelles formes), mais ne transforment pas le monde en lui-même. Les objets esthétiques sont d’abord des objets imaginaires. Ils constituent une interprétation du monde et non une transformation réelle (un paysage interprète le monde mais ne le modifie pas). L’œuvre d’art est un monde, elle ne transforme pas le monde. C’est ce qui distingue les pratiques artistiques de la technique. L’art se sert des techniques mais les met au service de l’imaginaire alors que le technicien vise à transformer concrètement la nature.

B – Les limites de l’art engagé qui voulait changer le monde, transformer la vie des hommes mais qui perd, se faisant, la gratuité du processus créatif en se pliant à l’idéologie, confondant pratiques artistiques et pratiques politiques. Vouloir changer le monde par l’art, c’est souvent mettre les révolutions esthétiques au service des révolutions politiques – exemple : les constructivistes russes, les futuristes italiens.

2/Les pratiques artistiques ne transforment pas le monde mais notre regard sur le monde

A – Si les pratiques artistiques ne transforment pas le monde, elles peuvent changer notre façon de le voir. Les arts donnent à voir, à percevoir. Il s’agit de changer non pas la vie concrète de la société mais d’opérer une révolution spirituelle. Non pas de « transformer le monde » , comme le dit Marx de la praxis révolutionnaire, mais de « changer la vie » , selon les vœux de Rimbaud.

B – L’art donne à voir – comme le dit Alberti à propos de la perspective à la Renaissance : « Le tableau est une fenêtre sur le monde. » Pour Proust, le peintre opère le regard, donne de nouveaux yeux pour voir le monde. Il réalise, pour notre perception, une catastrophe géologique, un vrai tremblement de terre, renversant des anciens modèles, en créant de nouveaux.

3/Cette transformation esthétique n’est-elle pas aussi une transformation du monde, une transformation spécifique aux pratiques artistiques ?

A – Les changements introduits par les pratiques artistiques ne sauraient se limiter au seul « monde de l’art ». Les pratiques artistiques ont souvent des effets décisifs sur la vie sociale, que l’on pense à la photographie, au cinéma, au rôle qu’ils ont joué dans l’histoire du XX e siècle, révolutionnant le rapport à la trace, à la mémoire, à la manière de faire de l’histoire.

B – Les transformations introduites par l’art ne sont pas seulement celles du regard. Cela est patent avec les pratiques artistiques du XX e siècle, qui agissent directement sur le réel et non sur notre perception du réel : le land art , c’est l’art qui fait le paysage et ne se contente pas de le représenter. Le body art , c’est l’art qui modifie le corps et non notre représentation du corps comme le fait le nu.

Mais les transformations que les pratiques artistiques introduisent sont des transformations spécifiques que l’on ne saurait confondre avec celles introduites par la science, la technique, la politique. Il s’agit de transformations lentes, peu prévisibles, sans mainmise de la volonté, se gardant des idéologies et du désir de pouvoir, se gardant même sans doute de tout projet de transformation du monde.

Conclusion : même s’il convient de penser la spécificité des pratiques artistiques, de leur impact possible sur le monde, même s’il convient de les distinguer de toute autre pratique, les pratiques artistiques contribuent bien à « changer la vie » selon l’expression de Rimbaud, et à faire des mondes.

Service Campus

Le Monde Mémorable

Le génie Chaplin

Personnalités, événements historiques, société… Testez votre culture générale

La fabrique de la loi

Boostez votre mémoire en 10 minutes par jour

Offrir Mémorable

Un cadeau ludique, intelligent et utile chaque jour

Culture générale

Approfondissez vos savoirs grâce à la richesse éditoriale du Monde

Mémorisation

Ancrez durablement vos acquis grâce aux révisions

Découvrez nos offres d’abonnements

Lecture du Monde en cours sur un autre appareil.

Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois

Ce message s’affichera sur l’autre appareil.

Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil.

Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois (ordinateur, téléphone ou tablette).

Comment ne plus voir ce message ?

En cliquant sur « Continuer à lire ici » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte.

Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?

Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte.

Y a-t-il d’autres limites ?

Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents.

Vous ignorez qui est l’autre personne ?

Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe .

Lecture restreinte

Votre abonnement n’autorise pas la lecture de cet article

Pour plus d’informations, merci de contacter notre service commercial.

“L’art nous apprend-il quelque chose ?” Découvrez le corrigé !

Les sujets du bac philo 2023 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les sujets de dissertation et d’explication de texte qui ont été donnés, mercredi matin.

La première dissertation proposée aux élèves de terminale en filière technologique était : « L’art nous apprend-il quelque chose ? »

Mathias Roux , professeur de philosophie, vous propose son corrigé.

Expresso : les parcours interactifs

Comment commenter un texte philosophique ?

Sur le même sujet, corrigés du bac philo – filière technologique : “l’art nous apprend-t-il quelque chose ”.

L’artiste cherche-t-il à délivrer un savoir lorsqu’il crée une œuvre ? N’a-t-il pas plutôt pour vocation de donner à voir quelque chose de…

Corrigés du bac philo – filière technologique : extrait de l’“Encyclopédie”, de Denis Diderot

Dans ce texte de Denis Diderot, extrait de l’Encyclopédie qu’il a co-écrite avec d’Alembert, l’auteur explique à quelles conditions un témoignage…

L’art désigne un ensemble de procédés visant un résultat pratique. Mais cette notion doit être vite distinguée de son acception technique au profit de son sens esthétique. L’art de l’ingénieur n’est pas celui de l’artiste qui s’adonne…

“Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?” Découvrez le corrigé !

Les sujets du bac philo 2022 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les sujets de dissertation et d’explication de texte qui sont tombés, mercredi matin…

Sujets du bac philo 2023 : découvrez les intitulés et les corrigés

Les sujets du bac philo 2023 sont tombés ! Dans chaque filière, générale et technologique, les élèves avaient le choix entre trois sujets, deux dissertations…

“Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste ?” Découvrez le corrigé !

Les sujets du bac philo 2022 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les sujets de dissertation et d’explication de texte qui sont tombés, mercredi…

Explication de texte : Cournot, “Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique”. Découvrez le corrigé !

Les sujets du bac philo 2022 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les sujets de dissertation et d’explication de texte qui sont tombés, mercredi matin…

"Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?" Découvrez le corrigé !

L’art en philosophie

Le terme art a longtemps désigné les savoir-faire artisanaux, les modes de production et déjà en grec, les termes poiésis et technè recouvraient indifféremment l’activité des artistes et celle des artisans. Néanmoins, l’existence des différents arts dans les sociétés humaines a invité la philosophie, dès son origine, à s’interroger sur eux. Quelle est leur fonction ? Doit-on s’en méfier ?

Dans les faits, l’évolution des arts, et surtout leur diversité rend difficile une définition de l’art au singulier. Car l’art est un terme qui se suffit désormais à lui-même. Aujourd’hui utilisé sans épithète, l’art désigne une forme culturelle qui n’a que récemment été comprise comme autonome, en s’émancipant aussi bien des techniques de production dans sa forme que des religions dans son contenu.

Mais surtout, parler de l’art au singulier implique un jugement de valeur : on ne se contente pas d’englober un certain nombre d’objet – des tableaux, des poèmes, des films etc… mais on comprend ainsi une manière d’être (l’artiste, longtemps assimilé au génie) une manière de faire (la création d’œuvres) et une manière de sentir (l’expérience esthétique)

La philosophie de l’art

Art et vérité.

Dans L a République , Platon considère que l’art, plus spécifiquement la peinture et la poésie, est une activité mensongère, puisqu’il consiste à produire des faux-semblants ; en conséquences, dans une cité idéal, on devrait pouvoir se passer d’artiste.

Pour Aristote, l’activité artistique exprime au contraire un authentique effort de connaissance. Dans La Poétique, il déclare que la poésie est “plus philosophique et plus noble que l’histoire”, plus qu’une description pure et simple de faits singuliers. L’art permet d’atteindre une vérité plus générale que la vérité immédiate. Par ce moyen, l’homme peut parvenir à se connaître lui-même. La finalité de l’art peut alors rejoindre l’ambition de la philosophie.

Une philosophie de l’art qui ne s’élève pas contre l’art, mais qui en pense à la fois la nature et la fonction, sera développée au XIXème siècle dans la monumentale Esthétique de Hegel. Quant à la philosophie de Nietzsche, elle procède à une réévaluation de l’artiste.

L’artiste

Non seulement la finalité de l’art pose problème, mais la définition de l’activité artistique et de l’artiste n’est pas simple. Pour définir l’artiste, il faut s’interroger sur ce que la production des œuvres d’art comporte d’énigmatique. Tant qu’elle a été considérée comme une imitation de la nature, l’activité artistique n’était pas comprise comme création originale. Et l’idée de création est passée tardivement à la métaphysique à l’art.

Pour Kant, la puissance de création de l’artiste réside dans son génie, dans sa capacité d’invention. Alors que la technique procède par l’application d’une science, le génie de l’artiste consiste à produire son œuvre sans posséder le savoir de ce qu’il fait.

Mais être artiste implique aussi une manière d’être et de percevoir le monde. L’existence humaine peut alors devenir esthétique pour elle-même. “L’homme n’est plus artiste, il devient lui-même œuvre d’art”, écrit Nietzsche dans La Naissance de la tragédie .

L’esthétique

Pour Kant, dans la Critique de la faculté de juger , l’esthétique, est une étude de la subjectivité humaine lorsqu’elle éprouve du plaisir et du déplaisir : le Beau se définit comme “ce qui plaît universellement sans concept”.

Mais cette idée d’une universalité du Beau dépend du privilège accordé par Kant à la beauté naturelle. Dans la contemplation de la nature, le Beau peut-être éprouvé indépendamment des œuvres d’art, ainsi que des époques où elles se situent. Selon Kant, le jugement de goût possède une universalité, mais lorsqu’il se confronte aux œuvres d’art, il risque de perdre ce caractère. Chacun sent ce qu’est la beauté, mais les avis diffèrent sur ce qui est beau. Car le jugement de goût, même s’il semble être strictement individuel, possède un caractère social.

Art et société

Les œuvres d’art possèdent une fonction sociale de cohésion. Elles permettent de relier un groupe humain, elles ont donc une fonction religieuse ; pensons aux tragédies grecques du Moyen-âge. Mais on peut aussi constater que le jugement du goût que l’on porte sur les œuvres d’art a une fonction de distinction, et qu’il sert à séparer des groupes à l’intérieur d’une même société : il y a alors un “bon” et un “mauvais” goût, un goût “vulgaire” et un goût “raffiné”.

La mort de l’art

Avec Hegel, l’esthétique se donne exclusivement l’art pour objet. L’objet de l’esthétique est moins le Beau que la signification des œuvres d’art dans leur diversité. L’art, sous toutes ses formes, est considéré comme le moyen d’expression par lequel la conscience humaine se manifeste historiquement. La dimension historique des expressions artistiques est donc reconnue.

A travers l’histoire, l’art s’est modifié à tel point qu’il a fini par devenir un moyen dépassé : Hegel déclare que l’art “appartient au passé”, ce qui ne veut pas dire qu’on ne produit plus d’œuvres d’art, mais que leur rôle est devenu inessentiel. La “mort de l’art” ne se manifeste pas par un détachement total vis-à-vis des œuvres d’art, mais par l’apparition d’une nouvelle manière de les aborder, plus distanciée et plus savante, que Hegel nomme “esthétique”.

La nature de l’œuvre d’art

Est-ce que tout peut devenir art .

Il est impossible de définir l’œuvre d’art de manière unique, car ce qu’on définit comme une œuvre d’art varie selon les périodes historiques. La définition de l’art est historique, et elle met aussi bien en jeu notre rapport au passé qu’à l’actualité. Au début du XXème siècle par exemple, lorsque le mouvement Dada se proclame “anti-art”, Marcel Duchamp inventa le “ready-made” en proposant que n’importe quel objet puisse être arbitrairement baptisé œuvre d’art. Il choisit par provocation un qu’un urinoir soit considéré comme une sculpture et soit exposé comme telle. La valeur et la signification de l’œuvre d’art deviennent alors extrêmement problématiques. Aujourd’hui, on peu se demander quand, par exemple, on peut dire d’une photographie c’est de l’art.

L’œuvre d’art et le sacré

Depuis Platon, l’œuvre d’art apparaît comme une réalité intrigante : elle n’a par elle-même qu’une réalité inconsistante, car elle n’a de sens et de valeur que relativement à ce qu’elle “mime”, à ce qu’elle imite sans l’être. Ainsi, un masque est inquiétant parce qu’il simule quelque chose en dissimulant une réalité ; dans un cérémonial magique, il est un accessoire porté pour manifester autre chose.

Plus généralement, les œuvres d’art, tant qu’elles restent perçues comme des fétiches comme des objets magiques ou sacrés, ne sont pas encore appréciées comme œuvres d’art. Le chrétien qui prie devant un crucifix n’est pas là pour admirer (voire pour critiquer) le travail de l’artiste qui l’a sculpté.

La valeur culturelle des œuvres d’art s’est déplacée en situant le sacré dans l’œuvre elle-même, et non pas dans ce qu’elle signifie. Pour Walter Benjamin, l’œuvre authentique dans sa matérialité est reproductible, mais son “aura”, sa valeur culturelle, tient au caractère unique de son apparition.

L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique

La photographie, le disque possède l’avantage de nous familiariser avec une multiplicité d’œuvres qui, sans cela, nous resteraient méconnues. La reproductibilité technique des œuvres d’art les rend plus disponibles, même si elle leur fait perdre leur aura. Cette nouvelle approche des œuvres qui nous est offerte nous invite, selon André Malraux, à constituer un “musée imaginaire” plus vaste et plus riche que tous les musées existants. mais la médiatisation des œuvres d’art remet en cause la perception que nous avons d’elle et le charme qu’elles sont susceptibles d’avoir sur nous.

L’art interesse la philosophie parce qu’il met en jeu, de Platon à Nietzsche, une réflexion sur l’être : l’œuvre d’art, qu’elle séduise ou non par sa beauté, convie encore à s’interroger sur la réalité et à la distinguer de l’apparence immédiate. L’art peut devenir un moyen d’atteindre la vérité : si on l’a condamné comme producteur d’illusions, on peut aussi le considérer comme le révélateur d’une vérité impossible à percevoir autrement. Longtemps indissociable de la religion, l’art a pu ensuite faire l’objet d’un culte autonome, mais ce culte semble menacé par la production industrielle des biens culturels. La réflexion philosophique sur l’art a été relancée par l’importance des mutations techniques de reproduction. Elle est aussi stimulée par les révolutions artistiques qui ont profondément modifié l’art au XXème siècle.

Définitions particulières de philosophes sur l’art :

– L’art selon Aristote : “L’art (technè) est une certaine disposition accompagnée de règle vraie, capable de produire ( Ethique à Nicomaque )

– L’art selon Kant :

- “L’art se distingue de la nature comme faire d’agir ou effectuer en général et le produit ou la conséquence du premier, l’ouvrage se distingue de même des effets de la seconde. L’art, habileté de l’homme, se distingue aussi de la science (comme pouvoir de savoir) (Critique du Jugement)

- “Les Beaux-Arts sont les arts du génie” ( Critique du Jugement )

– L’art selon Schopenhauer : “L’art est contemplation des choses, indépendante du principe de raison” ( Le Monde comme Volonté et comme Représentation )

– L’art selon Nietzsche : “L’essentiel dans l’art, c’est qu’il parachève l’existence, c’est qu’il est générateur de perfection et de plénitude. L’art est par essence affirmation, bénédiction, divinisation de l’existence” (La Volonté de Puissance)

– L’art selon Heidegger :”L’essence de l’art, c’est la vérité se mettant elle-même en oeuvre” (Chemins qui ne mènent nulle part)

Les livres de notre partenaire

You may also like

La passion en philosophie, citations sur la conscience.

Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles (Leibniz)

L’Etat en philosophie

Qu’est-ce que la philosophie définitions d’aristote à descartes, l’aliénation : définition.

30 Comments

j’aime la philosophie

sarr ngagne says: “j’aime la philosophie” Ce commentaire a besoin d’une argumentation pour devenir pertinent.

Je ne suis qu’en partit satisfait de ces argument qui propose un premier paragraphe pertinent qui néanmoins demande un approfondissement, et peut satisfait des situation selon mois sembles hasardeuse et sans avis, point de vue ni explication.

L’art est très difficile a définir, selon moi elle est relatif a notre rapport avec la contemplation, la réflexion et la critique.

je suis philosophe congolais et je pense que la définition de l’art n’est pas hors de la culture dans la quelle on se trouve car pour les unes c’est utilité et pour les autres la contemplation…

l art a pour unique raison que la beauté

la congolexicomatisation des lois du marché est un bon sujet philosophique

Que faite vous de l’art contemporain ? a t-il réellement pour but la beauté? n’est ce pas plutôt le sens qui est recherché?

l’art est l’indefinisable

Impressionnant, que de réflexion dans ce propos. Aies au moins la pertinence de proposer une définition au lieu d’occulter celles que proposent d’autres philosophes (au sens éthymologique). Pour ma part, l’art correspond à l’équilibre entre technique, contemplation et sens.

L’art ne pourra être défini que dans son objectif de vouloir montrer la beauté la vérité et le bien

Je n’ai peut être pas assez d’appuis car je n’ai probablement pas suffisamment de facteurs mais je pense que l’Art dans un premier temps réside dans notre perception de la “beauté”, c’est un concept qui englobe des milliers de fenêtres ouvertes sur ce qui chante à l’artiste, à lui de faire germer tel ou tel émotion chez l’observateur. Son but va être de le manipuler en s’appuyant sur des détail qu’il aurait voulu mettre en valeur. Ainsi nous pouvons répondre,( en surface et approximativement bien sur) a deux question, une œuvre d’art est une fenêtre sur le monde, le rôle de l’artiste va être d’y placer un filtre. (en percevant, un traduisant sa perception, puis en l’insérant dans “l’esprit” d’autrui.) Pour ma part, l’Art est donc une passerelle entre le “moi”(universelle évidement) et l”autrui”, autre que les mots (trop peut, hasardeux, inexactes) , qui pourraient être interprétés comme la preuve de notre incapacité à nous comprendre. L’Art serrait donc un mode de communication aux nuances beaucoup plus fines et nombreuses, à l’impacte plus brutal, plus profond.

Faut-il imiter la nature pour creer quelque chose?

Ya til yne difference entre l’art et lesthetique?

L’art serait pour moi l’esthétique beauté du sujet à développer son sens de création .rien n’est plus beau que l’inspiration c’est donc dire que l’inspiration c’est l’art la plus absolue qu’il existe,la plus créatrice et idéal car à chaque nouvelle inspiration se dégage une nouvelle invention.

qu est ce que la philosophie

La philosophie c’est la connaissance sur tt ce que vous pourrais imaginé, lart est different que la philosophie.

l’art est le fruit de toute contemplation sensitive. mais cependant celle ci répose d’une part sur l’agréable qui s’appuie lui s’appuie sur la sensibilité de individuelle et d’autres part elle repose sur le beau qui lui reste absolue et universel.

une oeuvre d’art a t-elle toujours un sens?

l’art s’éloigne de la technique par l’absence de la connaissance de ceux qui le contemple , lorsque l’humain pourra recréer la nature il n’y aura plus d’art, tout sera technique.

L’art est-il une technique ?

Pour moi l art est l’ ensemble de tout ce qu’ englobe la beauté naturelle et la culture tourner vers le sens émotionnelle et éducatif

Arthur 04/03/2019 at 17:53 L’art est-il une technique ?

Oui, c’est une technique.. Pour les grecs, Artiste signifiait Maitre dans n’importe quel metier..

Chacun à son point de vue pour la question qu’est-ce que l’art car comme pour les œuvres, l’art peur toucher tout le monde mais d’une façon différente pour chaque individu, l’art est comme la parole est cette une façon pour une être humain de s’exprimer et comme la parole, le sens qu’un artiste donne à une oeuvre ne sera pas forcément le même que comprendra la personne qui la voit. C’est pareille pour l’art. L’art est universel et indéfinissable objectivement, c’est mon point de vue.

L’art serait -il cette manière dont nou. s percevons le monde qui nous entour, et celui qui , nous habite;et que nous tentons souvent ,d’exposer à l’autre , sans jamais réussir de façon parfaite…?

Bien sur que l’art est définissable sinon il ne serait pas l’objet de tous ces commentaires! Mais ses définitions sont multiples et dépendent du point de vue, lequel doit nécessairement être précisé lorsqu’on veut en donner une définition, fût-elle une définition négative du genre “on ne peut pas définir l’art”. Il faut peut être rappeler d’abord les deux points de vue primordiaux dans la définition de l’art:

– le point de vue de la production de l’art – point de vue du Faire. Qu’est-ce qui fait qu’un objet est consensuellement défini comme une œuvre d’art et le sépare de l’artisanat ou de l’industrie? Ce premier point de vue doit pouvoir être ‘objectivement’ défini car sans quoi, aucune ‘protection’ d’œuvre d’art n’a de sens: inutile de mettre ces objets dans des musées pour les conserver comme témoignage, inutile de les restituer le cas échéant. – le point de vue de la contemplation d’une œuvre d’art, de sa perception – point de vue Intellectuel. Qu’est-ce qui fait que j’éprouve des sentiments, pas nécessairement positifs d’ailleurs, en contemplant une œuvre d’art? Qu’est-ce qui fait qu’une œuvre d’art ‘exprime’ quelque chose en moi? Ce deuxième point de vue est éminemment subjectif et dépend de la culture et de l’éducation que l’on a reçu. Il demande apprentissage et ouverture d’esprit. Ne pas oublier enfin qu’il s’agit d’une anthropologie, que tous les points de vue sur l’art disent quelque chose de l’Homme au sens universel et que, dans ce sens, l’art est un moyen d’expression de l’espèce, différent du langage, mais avec sa grammaire et son vocabulaire.

L’art est le passage de représentations subjectives à la matérialisation, dans l’objectif de rendre effectif un sentiment ou une opinion, il peut donc être contemplatif ou conceptuel.

Et moi je suis peu satisfaite de remises en cause tellement pleines de fautes d’orthographe et de français qu’elles en sont incompréhensibles !

Et moi je ne suis pas du tout satisfait de ta contestation de la remise en cause. Celle-ci manque en effet de recul pour prendre suffisament de distance afin d’appréhender le propos général derrière les (certes nombreuses) fautes d’othographe et de syntaxe ainsi que de l’humour suffisant pour comprendre l’ironie que pointe notre comparse sur le fait que notre commentateur originel ait donné un avis si court sur le sujet demandant pourtant tant d’élaboration et d’abstraction qu’est la philosphie.

De toutes façons votre argumentaire est tellement hors de propos que vous n’auriez sans doute rien compris même s’il avait été au fait de l’orthographe. Qui est selon moi un attrape nigaud. On n’a qu’à l’apprendre par cœur l’orthographe et hop! Pas de réflexion là. Pas de grande gloire non plus. À bon entendeur salut!

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.

Misterprepa

Parménide : le monde est immobile ?

Oraux 2024 : l’essentiel des informations école par école, top tweets résultats d’admissibilités 2024 – instant wtf, george berkeley : « être c’est être perçu », rennes sb : une école à ne pas manquer pendant les oraux .

- Culture générale

L’art en philosophie : quelques thèses incontournables

- décembre 13, 2022

- Par : Gabin Bernard

Cet article s’intéresse aux différentes thèses philosophiques sur l’art. Il tente de recenser les plus importantes d’entre elles.

PLATON, La République , Livre X : l ’art n’est qu’imitation et illusion

La poésie, génératrice d’illusion, est bannie de la cité idéale chez Platon. Dans un extrait, le philosophe grec prend l’image des trois lits : son essence , celui du menuisier ( matériel ) et celui du peintre ( idéal ). L’artiste copie en réalité le lit de l’artisan, lui-même créé à partir du concept. De ce fait, l’art est mensonge et illusion, il ne fait que copier la représentation matérielle d’un concept et non le concept même. “Est-ce représenter ce qui est tel qu’il est, ou ce qui paraît tel qu’il paraît; est-ce l’imitation de l’apparence ou de la réalité ? – De l’apparence dit-il.” Le Beau artistique n’existe pas pour Platon.

ARISTOTE, Poétique : l’art est imitation

Le disciple de Platon s’en distingue nettement ici. Il observe que les hommes ont tendance à imiter : “Imiter est en effet, dès leur enfance, une tendance naturelle aux hommes”, et ils prennent plaisir à contempler ces imitations. De plus, l’homme aime à apprendre par la contemplation. “Apprendre est un grand plaisir […]. On se plaît en effet à regarder les images car leur contemplation apporte un enseignement.” Notons que Pascal fait référence à cet extrait dans ses Pensées : “Quelle vanité que la peinture qui n’attire l’admiration que par la ressemblance des choses, dont on admire point les originaux.” En résumé, selon Aristote, l’art prend sa source dans le plaisir de l’imitation.

Lire plus : Philosophie du langage : les principales thèses à connaître

HEGEL, Esthétique : distinction entre beauté naturelle et beauté esthétique

L’Esthétique chez Hegel renvoie à la philosophie des beaux-arts. “L’esthétique a pour objet le vaste empire du beau […] c’est la philosophie de l’art, ou plus précisément des beaux-arts.” Mais cette définition exclut le beau dans la nature et ne considère que le beau dans l’art. Cela est d’autant plus vrai que les thèses courantes privilégient le beau naturel. “Mais il est permis de soutenir dès maintenant que le beau artistique est plus élevé que le beau dans la nature.” L’esprit est toujours supérieur à la nature , en toute idée sont présents toujours l’esprit et la liberté. Hegel conclut : la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle car elle est le fruit de l’esprit.

HEGEL, Esthétique : l’art n’est pas pure imitation

L’art ne saurait se borner à une simple imitation de la nature. L’opinion courante considère que l’art doit imiter la nature. L’imagination désigne donc cette habileté à reproduire avec fidélité les objets naturels et constituerait alors le but essentiel de l’art. Mais c ette idée restreint l’art à ne reproduire que ce qui existe déjà dans le monde, or l’art est création, il introduit de la nouveauté. Cette tâche reproductrice est inutile (“cette reproduction est du travail superflu”) et présomptueuse. L’art, “limité dans ses moyens d’expression et ne peut produire que des illusions partielles.”

L’art, en s’en tenant à cette définition, ne nous donne qu’une “caricature de la vie”. L’art d’imitation est mesquin et sans grandeur pour Hegel. “L’art, quand il se borne à imiter, ne peut rivaliser avec la nature, et qu’il ressemble à un ver qui s’efforce en rampant d’imiter un éléphant.” L’art est donc médiocre quand il se borne à la simple imitation de la nature. L’art a quelque chose de surnaturel dans son caractère créateur.

HEGEL, Esthétique : l’art doit exclure tout désir

Notre rapport pratique au réel est le désir : “le mode de relations aux choses extérieures est le désir”. L’homme est un être de désir (idée qu’on retrouve chez de nombreux philosophes, dont Spinoza et son conatus en particulier). Dans ce rapport pratique, l’objet est détruit par le sujet. L’homme puise dans les objets sa subsistance, en fait usage et les sacrifie à sa satisfaction personnelle. Le désir maintient l’objet dans son existence sensible et concrète. “Il n’a que faire de tableaux”.

Ainsi, ni l’objet ni le sujet n’y sont libres et indépendants : l’objet est destiné à être détruit et le sujet est prisonnier des intérêts individuels. Au contraire, l’art est libre contemplation par l’esprit : “Les relations de l’homme à l’œuvre d’art ne sont pas de l’ordre du désir. Il la laisse exister pour elle-même, librement, en face de lui, il la considère sans la désirer. ” L’œuvre d’art est vue comme un objet théorique et non pratique. Dès lors, sans même avoir une réalité tangiblement concrète, l’œuvre d’art est dotée d’une existence sensible. L’art est donc libre contemplation par l’esprit, dénuée de tout désir.

HEGEL, Esthétique : l’art est l’esprit se prenant pour objet

L’esprit a la faculté de se considérer lui-même (par la pensée) : l’esprit peut se prendre lui-même pour objet de pensée. Quant à l’œuvre d’art, bien qu’elle se rapporte au sensible, elle est œuvre d’esprit, “dans la mesure où elles sont jaillies de l’esprit et produites par lui.”. De ce fait, l’art se rapproche plus de l’esprit et de la pensée que de la nature. Les créations de l’art ne sont pas des pensées et des concepts mais “un déploiement extérieur du concept, une aliénation qui le porte vers le sensible.” L’art est l’expression de l’esprit sous forme sensible.

ARENDT, Condition de l’homme moderne : la durabilité de l’œuvre d’art

L’œuvre d’art, unique, n’est pas échangeable. Elle donne à l’artifice humain sa stabilité. Elle n’a pas d’utilité pratique : « l’œuvre d’art doit être soigneusement écartée du contexte des objets d’usage ordinaires.” “Les œuvres d’art sont de tous les objets tangibles les plus intensément du monde; leur durabilité est presque invulnérable aux effets corrosifs des processus naturels.” Les véritables œuvres d’art traversent les temps, demeurant souvent inaltérées.

Elles acquièrent un statut d’objet immortel créé par l’homme. Arendt met en évidence la permanence de l’art, ce pressentiment d’immortalité “d’une chose immortelle accomplie par des mains mortelles.” L’œuvre d’art échappe par ailleurs à la pensée créatrice lorsqu’elle se matérialise. Le processus de la pensée doit s’interrompre pour la réification matérialisatrice de l’oeuvre. Dans la création de l’œuvre d’art, la pensée est inutile.

Lire plus : Le Monde chez Nietzsche

NIETZSCHE, La généalogie de la morale (IIIe Dissertation) : le Beau ne relève pas d’une connaissance mais d’une promesse de bonheur

Nietzsche, au début de cette troisième dissertation, propose une réflexion sur le Beau. Il prend ainsi partie pour la vision de Stendhal , lequel voit dans l’art “une promesse de bonheur”. Au contraire, Kant a défini le beau du point de vue du spectateur désintéressé. Son point de vue est marqué par l’impersonnalité et l’universalité.

“ Au lieu d’envisager le problème esthétique en partant de l’expérience de l’artiste, Kant a médité sur l’art et le beau du seul point de vue du spectateur”. Ce spectateur n’éprouve aucun ravissement face à la beauté: “Est beau, dit Kant, ce qui provoque un plaisir désintéressé.” A l’opposé, Stendhal voit dans le beau “une promesse de bonheur”, il récuse le désintéressement avancé par Kant. La beauté chez Nietzsche ne relève pas d’une connaissance, n’est pas théorique, mais est une expérience érotique.

NIETZSCHE, La volonté de puissance : l’art désigne un total épanouissement

“Sans la musique, vivre aurait été une erreur.” écrit Nietzsche. Pour ce dernier, l ’art est d’une importance vitale, il est joie et plénitude radicale , en plus d’apparaître comme le premier degré de l’effort vers le surhumain. “Ce qui est essentiel dans l’art, c’est qu’il parachève l’existence , c’est qu’il est générateur de perfection et de plénitude: l’art est essentiellement l’affirmation, la bénédiction, la divinisation de l’existence.” L’art, par essence, est affirmation de l’existence, création de nouvelles valeurs.

PLATON, Ion : le poète crée par don divin

D’où vient le génie qu’on accorde aux poètes ? Cette question suscite encore débat aujourd’hui. La vision de Platon est aussi celle de nombreux poètes tel Ronsard. C’est l’inspiration qui anime l’artiste. Le poète est inspiré, il perd la raison : ‘il n’est pas en état de créer avant d’être inspiré par un dieu”. Son privilège divin expliquerait sa spécialisation: il est le réceptacle de la Divinité. C’est aussi cette part de divin qui écarte l’artiste de la société et en fait un homme à part. Le poète crée par l’effet d’un don divin et se fait l’intermédiaire de cette divinité.

KANT, Critique du jugement : le beau plaît universellement sans concept

“Le beau est ce qui est représenté, sans concept, comme l’objet d’une satisfaction universelle.” Citation extrêmement connue, Kant pointe la satisfaction désintéressée et universelle comportant une ressemblance avec le jugement logique. Celui-ci constitue par des concepts une connaissance de l’objet esthétique. Toutefois, cette universalité est subjective et non pas logique: “il a droit à une universalité subjective.” L’universalité du jugement esthétique ne repose pas sur des concepts.

KANT, Critique de la faculté de juger : le jugement de goût ne peut se prouver

Le jugement de goût, dire si l’on apprécie ou non une œuvre, ne peut pas se prouver. Il se situe entre subjectivité et objectivité. En effet, chacun connaît le poncif : “à chacun son propre goût”. Il fonde le goût sur la pure subjectivité. Le second lieu commun du goût est le suivant : “on ne dispute pas du goût”. Celui-ci reconnaît l’absence de concepts déterminés du goût . Néanmoins, pour Kant, il manque une proposition intermédiaire : “on peut discuter du goût.” Or, “là où il est permis de discuter, on doit aussi avoir l’espoir de s’accorder”.

On constate donc l’antinomie du jugement de goût : le jugement ne se fonde pas sur des concepts (autrement on pourrait discuter à ce sujet), et pourtant le jugement se fonde aussi sur des concepts (autrement on ne pourrait même pas discuter à ce sujet). Le jugement de goût ne peut se prouver, et pourtant on peut en discuter.

KANT, Critique du jugement : le génie est une disposition innée par laquelle la nature fournit des règles à l’art

“Le génie est le talent de produire ce dont on ne peut donner de règle déterminée.” Par conséquent, “l’originalité est sa première qualité.” Donnant des règles à l’art, “ses productions doivent être des modèles, elles doivent être exemplaires”. Le génie ne peut “lui-même décrire” ou expliquer comment il a accompli ses productions “mais il donne la règle par une inspiration de la nature”. Dans le génie, la nature donne des règles à l’art.

NIETZSCHE, Humain trop humain : le génie n’est pas une disposition innée de l’esprit

Encore une fois Nietzsche s’oppose à Kant. Selon lui, c’est le travail qui crée l’œuvre. “L’activité du génie ne paraît pas le moins du monde quelque chose de foncièrement différent de l’activité de l’inventeur en mécanique”. Le génie représente un long travail. Nietzsche l’associe à quelque chose proche de l’activité artisanale. En réalité, c’est pour éviter de l’envier que l’on a employé le terme de génie (“Nommer quelqu’un “divin”, c’est dire: “ici nous n’avons pas à rivaliser.””) mais aussi par aversion pour la genèse laborieuse. Le génie ne relève d’un miracle, d’un talent inné, il est le fruit d’un long travail.

Bergson, Le Rire : Quel est l’objet de l’art ?

“Quel est l’objet de l’art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l’art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l’unissons de la nature.” Bergson

D’après sa thèse sur le langage “nous ne voyons pas les choses mêmes; nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles.” Le langage est trompeur. “Ce sont aussi nos propres états d’âme qui se dérobent à nous dans ce qu’ils ont d’intime, de personnel, d’originalement vécu.” Nous n’apercevons de notre état d’âme “que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel”.

L’individualité nous échappe, “nous vivons dans une zone mitoyenne entre les choses et nous, extérieurement aux choses, extérieurement aussi à nous-mêmes.” Au contraire, l’artiste vit détaché de tout cela. Le détachement de l’artiste est naturel, inné, mais imparfait. “Si ce détachement était complet, si l’âme n’adhérait plus à l’action par aucune de ses perceptions, elle serait l’âme d’un artiste comme le monde n’en a point vu encore. Elle excellerait dans tous les arts à la fois […]. Elle apercevrait toutes choses dans leur pureté originelle.”

L’art n’a qu’un objet. Celui d’écarter les symboles pratiquement utiles, les généralités conventionnellement et socialement acceptées, tout ce masque la réalité même. Bergson conclut avec cette fameuse phrase : “L’art n’est sûrement qu’ une vision plus directe de la réalité .”

BOURDIEU, La Distinction : Le goût est un habitus qui s’ignore

On finit par un peu de sociologie . Le goût est le produit d’un déterminisme social qui permet de se distinguer. D’après Bourdieu, la dimension esthétique s’élabore comme rapport désintéressé au monde: ce désintérêt est un signe distinctif d’une position privilégiée dans la société. La disposition esthétique “est aussi une expression distinctive d’une position privilégiée dans l’espace social“. “Comme toute espèce de goût, elle unit et sépare”. Le goût est également un marqueur social.

Il est “ce par quoi on se classe et par quoi on est classé.”, il est “l’affirmation pratique d’une différence inévitable.” De plus, Bourdieu fait remarquer que ce sont les dégoûts qui sont le plus révélateurs de cet habitus et finit même par affirmer : “les goûts sont avant tout des dégoûts”

Ainsi, le goût est un habitus qui s’ignore.

Lire plus : Trouver le meilleur artisan

Filière ECG ECT Littéraires

Année Bizuth Carré Cube

Prépa d'origine

Groupe d'école visé TOP 3 (HEC Paris, ESSEC, ESCP) TOP 5 (EDHEC, EMLYON) TOP 7 (SKEMA, AUDENCIA) TOP 10 (NEOMA, GEM, TBS) TOP 12 (KEDGE, RSB) TOP 15 (MBS, BSB, ICN) TOP 18 (IMT-BS, Excelia, EM Strasbourg) TOP 20 (EM Normandie, ISC Paris) TOP 24 (INSEEC, ESC Clermont, SCBS, BBS)

Classement Overview 2024 : Quelles sont les meilleures écoles de commerce ?

Analyse et tendances des barres d’admissibilité 2024

Aliya Goulam : avoir 20/20 à l’entretien de personnalité de TBS Education

NEOMA augmente sa barre d’admissibilité 2024 et renforce sa sélectivité

Audencia ré-hausse sa barre d’admissibilité pour 2024 ! (les explications)

La barre d’admissibilité 2024 de SKEMA grimpe à un niveau record !

Arthur Schopenhauer : la Vie est un ennui

Oraux 2024 : tous les coefficients école par école (entretiens, langues…)

Résultats admissibilités 2024 – ECRICOME et BCE (toutes les écoles)

Résultats admissibilité ESCP 2024

Résultats admissibilité ESSEC 2024

Résultats admissibilité SKEMA BS 2024

Résultats admissibilité EDHEC 2024

Résultats admissibilité Audencia 2024

Résultats admissibilité emlyon 2024

Bienvenue sur le site officiel Mister Prépa. Vous y trouverez des informations précieuses sur les grandes écoles de commerce ainsi que du contenu académique rédigé par d’ex-préparationnaires ayant performé aux concours.

- Planète Grandes Écoles

- Génération Prépa

- Objectif AST

- Start in Blockchain

- Ecoles-Commerce

- Les Ressources

- Recrutement

- Mentions Légales

- Politique de confidentialité

- La Prépa ECG (ex ECE-ECS)

- Tout savoir sur la prépa !

- Qui sommes nous

Copyright © 2024 Mister Prépa – Tous droits réservés

Laissez-nous vous aider, Indiquez ce que vous cherchez en quelques mots !

Pour vous faciliter la navigation sur le site, Mister prépa vous sélectionne tous les articles en relation avec votre recherche.

philosophie

- informations

espace pédagogique > disciplines du second degré > philosophie > focus

Sujets de réflexions philosophiques : L'art

mis à jour le 20/08/2008

Cette ressource propose quelques sujets de réflexions et de dissertations philosophiques sur le thème de l'art.

mots clés : philosophie , culture , art

L'art :

Textes philosophiques associés :, activité pédagogique associée :, cours et conférences en ligne, ressources associées :.

| - tous niveaux | 14/04/2014 |

| - tous niveaux | 24/02/2014 |

| - tous niveaux | 21/05/2013 |

| - tous niveaux | 15/07/2011 |

| 15/07/2011 |

| - Terminale | 03/12/2008 |

| - tous niveaux | 03/12/2008 |

| - tous niveaux, Terminale | 21/08/2008 |

| - tous niveaux, Terminale | 20/08/2008 |

| - tous niveaux, Terminale | 30/01/2008 |

| - Terminale | 10/09/2007 |

| - Terminale, enseignement supérieur, classes préparatoires | 24/07/2007 |

| - Terminale, enseignement supérieur, classes préparatoires | 20/07/2007 |

information(s) pédagogique(s)

niveau : tous niveaux, Terminale

type pédagogique : sujet d'examen

public visé : non précisé, élève

contexte d'usage : non précisé

référence aux programmes : philosophie, culture, art

ressource(s) principale(s)

| 14/04/2014 | ||

| 24/02/2014 | ||

haut de page

- plan de l'espace pédagogique |

- accueil du site académique |

- accès rectorat |

- nous écrire |

- mentions légales

philosophie - Rectorat de l'Académie de Nantes

Aide en philo

- Corrigé de dissert

- Dossiers / Cours

- Liste de sujets

- Votre correction

- BAC de philo

- Fonctionnement

- Nos certificats

- Infos presse

- MaPhilo recrute

Sujets de philosophie sur L'art

Liste des sujets corrigés les plus demandés :.

📚 Révise ton bac en podcast ici ! 🎧

L'art n'est-il qu'un divertissement ?

phiT_1211_11_01C

Nouvelle-Calédonie • Novembre 2012

dissertation • Série L

Définir les termes du sujet

- Au sens large, ce terme désigne toute pratique requérant un savoir-faire pour être accomplie. Synonyme de technique, il s'oppose au hasard.

- En un sens restreint, il est l'activité de l'artiste qui crée des œuvres destinées à être contemplées ou écoutées. Il vise la beauté , l' expressivité .

Divertissement

Se divertir, c'est s'amuser, se détendre. L'étymologie nous apprend qu'il s'agit aussi de se détourner des sujets sérieux qui nous préoccupent.

Dégager la problématique et construire un plan

La problématique.

Le problème est dû à une mise en cause de la valeur de l'art . Cette pratique est d'ordinaire fortement valorisée. L'opinion y voit une façon de réaliser ses désirs, d'épanouir sa créativité. Quant aux grandes œuvres, elles sont tenues pour un témoignage essentiel de l'esprit humain. Or le divertissement est une activité agréable mais frivole, une façon de se délasser. L'art appartient-il à cette catégorie ? Ne serait-il qu'un jeu ?

- Dans un premier temps, nous définirons le lien entre l'art et le divertissement par l'intermédiaire de la notion d'agrément.

- Puis nous approfondirons l'analyse de la notion de divertissement et nous nous demanderons si elle convient vraiment à la notion d'œuvre d'art ?

- Enfin, nous montrerons que la façon dont l'art s'adresse à notre sensibilité est complexe. Ceci engage une réflexion sur le thème du goût .

Éviter les erreurs

Il ne faut pas réduire le sujet à une défense de l'art qui négligerait les ressources du verbe divertir.

Les titres en couleurs servent à guider la lecture et ne doivent en aucun cas figurer sur la copie.

Introduction

Les grandes expositions attirent un public nombreux qui n'hésite pas à patienter parfois pendant des heures avant de pouvoir entrer. Dans l'imaginaire collectif l'art reste attaché à la figure du génie , de l'inventeur solitaire qui réalise des découvertes essentielles. Il est donc étonnant d'envisager que l'art ne puisse être qu'un divertissement. Ce terme a ici une signification dépréciative. On ne s'étonnera pas qu'il soit employé pour qualifier des activités ludiques ou sans prétention mais comment peut-on l'appliquer à l'art ? Celui-ci n'est-il pas l' expression des valeurs les plus hautes d'une civilisation ? Le soin mis à entretenir les œuvres incite à le penser. Serait-ce dû à une illusion ?

1. Le plaisir du divertissement

A. l'agrément.

Nous parlons couramment d'artistes de variétés dont le métier est de distraire un public souvent contrarié par les difficultés du quotidien. Le plaisir est l'effet produit par la qualité d'un divertissement proposé dans le but d' échapper momentanément à une réalité désagréable ou morose.

Il est indéniable que cette signification concerne la pratique artistique. Il semble même que des génies rencontrent sur ce point le jugement du grand nombre. Matisse a déclaré que ses tableaux devaient délasser l'esprit surmené de l'homme moderne. Ceci paraît corroborer l'avis de l'opinion commune quand elle soutient que le but d'un film ou d'un spectacle est de lui faire oublier sa vie de tous les jours.

Ce phénomène n'est d'ailleurs pas forcément surévalué par ceux qui le défendent. Le spectateur sait fort bien qu'il n'assiste pas à un chef-d'œuvre mais réclame un droit à se faire plaisir et apprécie les chanteurs ou les cinéastes qui lui procurent cette satisfaction. Kant, dans sa division des Beaux-arts, donne une place aux arts d'agrément qui embellissent le quotidien en le rendant plus agréable à l'œil. La décoration de jardins ou d'intérieur, les divers ornements comme ceux liés au vêtement constituent des avantages qu'il ne faut pas mépriser car ils participent à la civilisation et aux mœurs.

Le plaisir est donc intrinsèquement lié à l'art et on comprend qu'il soit recherché par un public fatigué par les contraintes du travail et la routine journalière.

B. L'ambivalence de la séduction

L'artiste étant un être doué du pouvoir de plaire par ses œuvres, il devrait donc mettre son talent au service des attentes de ses contemporains et chercher à nous divertir . Chateaubriand ne fut-il pas surnommé l'Enchanteur ? Or, cette affection doit être analysée.

L'enchantement reste un critère encore formel. Il ne dit rien quant à la valeur réelle de ce qui est montré. Faire plaisir risque de n'être que l'argument d'un esprit complaisant à l'égard des désirs vulgaires. Le démagogue sait flatter pour imposer sa présence et ses idées. L'artiste ne serait alors qu'un homme habile, capable de répondre à une attente en appliquant des recettes qui pourraient avoir été testées sur des échantillons de population.

Ce danger menace même ceux qui commencèrent par inventer. Picasso dit en ce sens « qu'imiter les autres est nécessaire mais que s'imiter soi-même est mesquin. » Un artiste novateur peut être victime de son succès en se bornant à répéter des procédés.

[Transition] L'idée de divertissement possède un sens qui nous amène à approfondir notre réflexion.

2. Deux visions de l'œuvre

A. l'art comme faux-semblant.

Dans les Pensées , Pascal donne au divertissement une signification tragique en y voyant la façon dont l'homme se détourne de la réalité de sa condition. Se divertir serait une fuite motivée par la misère de notre situation. L'homme se sait mortel et cette considération lui pèse. Dès lors, tout devient désirable pourvu que l'excitation d'une activité lui fasse oublier sa finitude .

Ainsi, c'est l'ensemble des activités humaines qui devient un divertissement. Non seulement les différents jeux, mais la politique, et toutes les charges qui nous donnent un statut social. La royauté elle-même n'aurait de valeur qu'à cette condition car « un roi sans divertissement est un homme plein de misères ». L'art rentre-t-il dans cette catégorie ?

Pascal l'affirme tout en s'étonnant du pouvoir des représentations artistiques : « quelle vanité que la peinture qui s'attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux ! » L'art nous détourne de méditer sur notre condition en nous charmant par ses couleurs et ses formes. Ce divertissement, bien que compréhensible, est présenté comme coupable car il nous empêche d'admettre que seule la foi en Dieu nous sauverait. C'est en vain que nous nous divertissons aux spectacles de l'art. Ce plaisir passager nous contraint à le répéter sans jamais nous délivrer de notre angoisse. Cependant, ce jugement rend-il justice à la nature de l'œuvre d'art ?

B. La nature singulière de l'œuvre d'art

Les œuvres d'art sont des réalités particulières au sens où elles possèdent une double nature. Nous les appréhendons par notre sensibilité et elles nous procurent une satisfaction spirituelle . La vue et l'ouïe sont les principaux sens à être sollicités. Or, lorsque nous contemplons un spectacle ou écoutons une musique, nous voyons apparaître des significations comme la joie , la colère , la fierté , etc. La force de l'œuvre vient de la façon dont elle unit ces deux dimensions de manière indissoluble. La signification fait corps avec sa manifestation sensible. Si, par son origine grecque, le mot esthétique renvoie à l'idée de sensation, l'œuvre n'est pas consommable comme un produit nécessaire à nos besoins physiques, elle révèle l' essence d'un sentiment ou d'une valeur. Elle est donc liée à une forme de vérité .

[Transition] Ceci nous engage à réévaluer notre approche de l'œuvre d'art.

3. Réévaluation de l'art

A. art et dévoilement.

Les réflexions d'André Malraux sont centrées autour du concept de métamorphose dans lequel il voit la vérité de l'œuvre d'art. Il s'étonne de la résistance que certaines réalisations opposent au passage du temps . Nous savons bien que les civilisations sont mortelles. Partout abondent les traces de ce qui fut et ne reviendra plus. Ceci ne signifie pas que le passé n'a plus de sens pour nous. La science historienne se charge d'ordonner ces témoignages selon la chronologie. Nous pouvons connaître des faits, les classer de manière intelligible mais la connaissance ne les ressuscite pas. L'époque étudiée est bel et bien révolue.

C'est pourquoi, Malraux estime qu'une œuvre d'art est ce qui conserve une présence par-delà le passage des siècles. Elle ne sollicite pas seulement notre intelligence mais possède une vie énigmatique. Mona Lisa est morte mais La Joconde continue de fasciner. Puisqu'un chef-d'œuvre est ce à quoi on ne peut s'empêcher de revenir, il est plausible de parler de métamorphose pour caractériser la raison de sa vie intemporelle. Les cathédrales gothiques, par exemple, ne furent guère prisées aux xvii e et xviii e siècles avant d'être redécouvertes par le siècle suivant, en les interprétant à sa manière, qui n'est plus la nôtre. L'œuvre peut susciter un nombre illimité d' interprétations et être une source d'inspiration , même si elle traverse des périodes d'oubli. Son pouvoir est fragile mais invincible.

B. L'élargissement de la perception. Le goût

Bergson affirme ainsi que l'artiste est un « révélateur » qui fixe sur sa toile ou dans des mots des visions fugitives , des nuances de sentiments qui traversent notre esprit mais rapidement recouvertes par les exigences de la vie quotidienne. Il souligne ainsi un paradoxe : « c'est parce que l'artiste songe moins à utiliser sa perception qu'il perçoit un plus grand nombre de choses. » Il naît « détaché », c'est-à-dire plus enclin à contempler qu'à utiliser.

Cette thèse est importante car elle donne à l'art une nécessité profonde. Il est lié à la connaissance de soi , de notre vie intérieure et de notre rapport au monde. Les œuvres d'art nous permettent de mieux saisir ce que nous ressentons confusément et c'est pour cela qu'elles nous touchent. Le détachement n'est pas une façon de fuir la réalité mais un recul pour la faire apparaître. Le plaisir pris à l'œuvre est celui d'un goût que nous apprenons à affiner.

Montesquieu note ainsi qu'une jeune personne qui se rend au théâtre manquera d'abord de goût car elle n'aura pas une perception suffisante de ce qu'elle voit. Il lui faudra du temps et de l' expérience pour apprécier la composition qui structure le développement de l'intrigue. Nous pouvons sans difficulté appliquer cette idée à toute forme de spectacle. Ceci est dû au fait que l'œuvre est une représentation qui suit nécessairement certaines règles même si le talent de l'artiste consiste à les moduler pour créer à chaque fois une réalité unique.

[Transition] Il ressort de ceci que le goût est une capacité qui se cultive . Il s'acquiert et se perfectionne par la fréquentation des œuvres.

Ce sujet nous a amenés à considérer l'art sous deux aspects. Il est vrai que l'art, en nous détournant du monde habituel, peut être présenté comme un divertissement qui charme pour un moment. Mais cette signification reste superficielle. Une grande œuvre nous livre la vérité d'un monde , elle dévoile son essence et n'a donc rien d'une activité futile ou secondaire.

L'art nous divertit au sens où il nous détourne de nos habitudes perceptives pour nous rendre plus sensible. Il cultive simultanément notre sensibilité et notre jugement .

Pour lire la suite

Et j'accède à l'ensemble des contenus du site

Et je profite de 2 contenus gratuits

- Philosophie

- Cours : L'art

L'art Cours

L'art est une activité créatrice. C'est le moyen par lequel l'être humain se détache de la nature. Contrairement à la technique, son produit n'a pas comme finalité d'être utile, il est destiné à la contemplation plutôt qu'à l'action. L'art est lié à la question du beau et à son universalité. L'artiste doit être distingué de l'artisan, par l'absence de règles déterminant le travail de l'artiste. L'idée de génie répond à certaines caractéristiques identifiables. Ces caractéristiques peuvent toutefois être critiquées comme un mythe de l'esprit du spectateur.

Définition de l'art

L'étymologie du mot « art » est la même que celle du mot « technique », raison pour laquelle on compare souvent ces deux notions. L'art se définit comme une activité créatrice qui a une permanence dans le temps.

L'étymologie du mot

Le mot « art » a la même étymologie que le mot « technique » : technê , en grec, qui donne ars en latin. Au départ, l'art désigne toute activité de production humaine, puis ce terme a été compris comme les beaux-arts.

Les termes de technê et d' ars renvoient tous les deux à un savoir-faire. Ainsi, l'art désigne au départ toute activité de production humaine, par opposition aux productions naturelles.

Ce n'est que par la suite qu'est apparue une distinction entre, d'un côté, la production technique et, de l'autre côté, l'art compris comme les beaux-arts. Aujourd'hui, la distinction entre l'art et la technique semble aller de soi : on dira ainsi du garagiste qu'il est technicien tandis que le sculpteur ou le peintre sont des artistes. En effet, le type d'activité qu'ils mettent en œuvre n'est pas le même : le technicien cherche à produire ou à réparer un objet, l'artiste cherche à créer. Il y aurait ainsi une supériorité de l'art sur la technique, qui suppose que l'art nécessite à la fois de la technique et quelque chose de plus, de l'ordre du génie.

L'art, une activité créative en opposition à la technique

L'art s'approprie les applications rendues possibles par les découvertes scientifiques (notamment les lois physiques et mathématiques) mais se distingue de la technique par sa finalité. La production technique vise de plus en plus la réalisation en plusieurs exemplaires d'un même type d'objet, tandis que l'œuvre d'art tend à devenir une production unique, originale, issue de l'imagination créatrice de l'artiste.

Le savoir-faire et l'habileté jouent un rôle différent dans la technique et dans l'art :

- Dans la technique, le savoir-faire permet la répétition d'un modèle grâce à l'application mécanique de règles de production définies.

- Dans la création artistique, le savoir-faire technique est certes nécessaire, mais il n'est pas suffisant. L'artiste est aussi celui qui met en œuvre son génie, qui possède un don.

Il est ainsi possible de distinguer l'art de la technique en fonction de la finalité de chacun :

- Le produit technique vise une utilisation de l'objet lui-même en vue d'une fin autre. L'objet technique s'inscrit dans l'espace ordinaire du quotidien : il est destiné à être remplacé dès lors qu'il ne remplit plus adéquatement la fin pour laquelle il a été pensé.

- À l'inverse, l'œuvre d'art est à elle-même sa propre fin. Destinée à la contemplation, l'œuvre d'art doit durer et s'inscrit dans un espace qui lui est propre (le socle de la statue, le cadre de la peinture, la scène, le musée). Cet espace est distinct de celui du quotidien.

On peut résumer ces deux finalités de la façon suivante :

- Une finalité externe : la finalité des objets techniques est dans leur utilité, leur usage. Les objets techniques sont des moyens en vue d'une fin qui leur est extérieure.

- Une finalité interne : la finalité de l'œuvre d'art n'est autre qu'elle-même. L'œuvre d'art est en elle-même une fin, et non un moyen en vue d'autre chose.

La permanence des œuvres d'art

Les œuvres d'art sont permanentes, elles ont quelque chose d'éternel.

L'œuvre d'art a quelque chose d'éternel, contrairement aux techniques qui peuvent tomber en désuétude. En effet, on continue à admirer des œuvres d'art anciennes.

On admire encore aujourd'hui les peintures rupestres dans les grottes comme Lascaux.

« [À] proprement parler, [les œuvres d'art] ne sont pas fabriquées pour les hommes, mais pour le monde, qui est destiné à survivre à la vie limitée des mortels, au va-et-vient des générations. Non seulement elles ne sont pas consommées comme des biens de consommation, ni usées comme des objets d'usage : mais elles sont délibérément écartées des procès de consommation et d'utilisation, et isolées loin de la sphère des nécessités de la vie humaine. »

Hannah Arendt

La Crise de la culture

Les œuvres d'art, contrairement aux objets techniques, ne s'inscrivent pas dans la vie ordinaire : elles n'ont aucune fonction dans la société (ce qui les soustrait à la consommation et à l'usure). Les œuvres d'art existent pour le monde, c'est-à-dire qu'elles sont destinées à survivre aux générations.

La singularité de l'œuvre d'art et les principes du beau

On s'interroge souvent sur la singularité de l'œuvre d'art et sur les principes du beau en art.

La singularité de l'œuvre d'art

L'œuvre d'art est souvent perçue comme une œuvre unique qui aurait une « aura » singulière. À l'ère de la reproductibilité, l'œuvre d'art semble perdre cette singularité, elle est désacralisée.

Une œuvre unique transmettant une idée

Si « art » est utilisé au singulier, c'est que chaque œuvre a un caractère unique, singulier, mais que quelque chose de commun lie toutes les œuvres d'art. L'œuvre d'art est une œuvre unique qui exprime une idée spirituelle de l'artiste dans la matière. En cela, l'œuvre d'art est originale.

Généralement, on désigne par la notion d'art les beaux-arts, c'est-à-dire l'ensemble des activités tournées vers la production d'œuvres qui ont pour fonction de susciter une émotion.

Pourtant, parler de l'art en général semble problématique : il existe une pluralité d'arts. Friedrich Hegel en définit cinq : l'architecture, la peinture, la sculpture, la danse, la musique. Aujourd'hui, le cinéma est également considéré comme un art.

L'emploi du singulier « art » rend compte de deux idées :

- une singularité propre à l'expérience de l'œuvre d'art ;

- quelque chose de commun à toutes les œuvres d'art.