La dissertation sur le roman expliquée en quelques exemples de plans

- Ines Jacques

- 12 Fév 2024

À lire dans cet article :

Tu prépares le baccalauréat de français 2024 ? Nous ne t’avons pas oublié(e) ! Dans ce nouvel article, nous faisons le point avec toi sur la dissertation et plus précisément sur celles qui portent sur le roman. Pour que tu y aies une idée précise de ce qui est attendu de toi le jour de l’épreuve, nous te donnons des exemples de plans. C’est le moment de prendre quelques petites notes, si tu souhaites briller de mille feux lors de l’épreuve écrite de français.

Eh oui, il est important que tu saches comment te comporter face à une dissertation. L’impasse est interdite sur cette épreuve coefficient 5 ! Bien souvent les candidats sont effrayés par la dissertation, qu’ils pensent plus compliquée que le commentaire de texte… à tort. La dissertation est avant tout une histoire de méthode.

Alors, ne fais pas l’impasse sur tes révisions de dissertation. On ne sait jamais, le jour de l’examen, tu seras beaucoup plus inspiré(e) par l’un des deux sujets de dissertation ! Auquel cas, impossible de te tirer une balle dans le pied en choisissant le commentaire de texte par dépit. C’est pourquoi le team Au Futur vient à ta rescousse !

Comment réussir sa dissertation sur le roman ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ! Lors de l’épreuve écrite du baccalauréat de français, la dissertation est souvent une grande source d’angoisse et d’appréhension chez les candidats. Et pourtant, une bonne dissertation n’est qu’une affaire de méthode et d’entraînement. Tu trouveras ci-dessous trois exemples de plans de dissertation sur le roman afin de faire de toi un(e) véritable professionnel(le) de cet exercice !

La dissertation sur le roman : quelques conseils méthodologiques

Comme un grand nombre d’exercices en français, la dissertation répond à différentes règles. Pour rédiger une (très !) bonne dissertation le jour de l’épreuve, nous te conseillons de prendre en compte les quelques conseils ci-dessous :

- Surligner les mots-clés avec un code couleur.

- Noter , pour chaque mot-clé, tout ce à quoi ça nous fait penser (faire des rappels avec le code couleur) : en donner une définition (dans le contexte), des exemples, des synonymes, des antonymes, etc. En bref, tout ce qui te vient à l’esprit (ça peut toujours servir !).

- Mettre en relation les termes et voir ce que ça donne : les points qui se recoupent, les divergences, les questions soulevées, etc. De cette mise en relation des termes doivent apparaître les paradoxes.

- Bien penser à donner des exemples pour chaque argument et citer les exemples pour appuyer l’argumentation.

L’introduction de la dissertation sur le roman

L’introduction est très importante dans une dissertation, car c’est ce par quoi va commencer le correcteur. Une bonne introduction annonce un bon devoir (et c’est exactement l’impression que tu veux donner à ton correcteur, non ?).

La structure de l’introduction

La structure de l’introduction suit une certaine logique, que tu retrouveras ci-dessous :

- Lorsque c’est possible, ne pas hésiter à démarrer ton introduction avec une accroche qui présentera les différents éléments de l’argumentation (exemple : dans une dissertation sur l’héroïsme du héros de roman, une accroche sur Quasimodo, le héros du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, permet de remettre en question l’idée de l’héroïsme et de la beauté du héros de roman).

- Énoncer le sujet tel qu’il est donné.

- Définir les mots-clés du sujet (être concis) en en donnant différents sens. Les mettre rapidement en relation pour faire émerger le(s) paradoxe(s).

Les deux derniers points de l’introduction doivent être dédiés à l’annonce de la problématique et du plan de la dissertation.

La structure de la dissertation

I. La réponse la plus évidente à la question / affirmation posée, ce que l’on répondrait instinctivement et qui peut être appuyé par des éléments que l’on a notés sur le brouillon.

II. Le(s) paradoxe(s) , les éléments qui posent problème, il peut être intéressant de rebondir sur les premiers arguments avancés en première partie pour adopter un autre point de vue et mettre en évidence leur aspect problématique et les paradoxes soulevés. Ne pas se contredire tout de même.

III. Essayer de dépasser le(s) paradoxe(s) donnés en deuxième partie, ne pas rester bloqué(e) dans une impasse. Plusieurs possibilités s’offrent à toi : développer, sur un sens secondaire, un terme clé pour adopter un autre filtre d’analyse, étudier la position d’un acteur secondaire dans l’énoncé, jouer sur le pluriel/singulier etc. Une partie en général très personnelle, faite sur mesure par rapport à l’objet d’étude et au sujet qui rédige l’analyse.

La structure de chaque partie

I. L’argument résumé en une ou deux phrases.

II. Développement de l’argumentation.

III. Appui de l’argument grâce à un exemple et une/des citations

IV. Une petite phrase conclusive sur l’argument développé et sur l’exemple pris.

Remarques plus spécifiques : bien penser à s’aider des différents sens des mots clefs pour avancer dans l’argumentation et la structurer, utiliser des mots de liaison (quelques exemples : tout d’abord, ensuite, enfin, toutefois, cependant, en revanche, de plus, de même, etc.) afin de structurer la dissertation, d’être bien clair et rigoureux dans la démonstration.

Nous avons choisi ces trois sujets de dissertation sur le roman, car ils traitent de trois éléments majeurs en littérature romanesque : le romancier, le personnage de roman et le lecteur.

Lire aussi : Qu’attend-on de toi à l’écrit de français au baccalauréat ?

Sujet de dissertation : Pour apprécier un roman, le lecteur doit-il s’identifier au personnage principal et partager ses sentiments ?

En premier lieu, nous te conseillons de faire une analyse rapide des mots-clés de ton sujet.

Apprécier : estimer quelque chose, lui reconnaître une valeur et des qualités, aimer, goûter, juger de la valeur de quelqu’un ou de quelque chose (apprécier des meubles différemment) et évaluer approximativement une chose mesurable (apprécier une distance).

Antonyme : ne pas aimer, détester.

Roman : ici fais surtout référence à l’objet matériel, au livre que l’on a en main. Une œuvre romanesque (exemple : Notre-Dame de Paris , Victor Hugo), caractérisée par un récit, une narration avec des personnages et une ou plusieurs intrigues. Dans le cadre d’une dissertation sur le roman, il est primordial de savoir précisément à quoi renvoie le terme roman.

Lecteur : l’acteur du pôle de la lecture, celui qui fait d’une certaine manière face à l’écrivain par le biais du livre. L’acteur qui a accès à l’œuvre écrite, qui rencontre dans la lecture les personnages et leurs histoires.

S’identifier : d evenir identique à une autre personne ou chose, adhérer à une idée ou chose (s’identifier à un groupe), chercher à ressembler à une autre personne et penser être identique (s’identifier à ses parents).

Antonyme : se sentir différent, se différencier.

Personnage principal : le protagoniste du roman, le personnage central de l’œuvre que le lecteur rencontre le plus dans la lecture. C’est en général le personnage sur lequel le lecteur a le plus d’informations et dont on connaît les actions, les états d’âme et les émotions.

Partager : posséder quelque chose avec une ou plusieurs personnes (partager le pouvoir), diviser quelque chose en plusieurs parties (partager un gâteau) et les répartir entre plusieurs acteurs. Deux types de relation : d’union ou de division.

Sentiments : état affectif complexe et durable lié à des émotions ou des représentations, le sentiment amoureux en littérature, un penchant bon ou mauvais (les sentiments nobles), un opinion ou avis sur quelque chose (partagez-vous mon sentiment à ce sujet ?), une connaissance plus ou moins claire et immédiate (j’ai le sentiment que…). À la fois émotionnel, irraisonné et raisonnable, interne au sujet. Va avec la notion de partage.

Ensuite, tu peux t’interroger sur les notions que nous avons vues un peu plus haut :

Évidence : dans la mesure où le lecteur accède au roman à travers ses personnages, et notamment son personnage principal, et où il s’investit émotionnellement dans le récit grâce aux expériences, émotions et pensées du protagoniste, nous pouvons affirmer que le lecteur doit s’identifier au personnage principal et partager ses sentiments pour apprécier un roman.

Paradoxes : cependant, le raisonnement à l’œuvre lors de l’appréciation d’une œuvre implique-t-il toujours une identification émotionnelle au protagoniste? De plus, les personnages principaux étant complexes et divers, peut-on toujours partager leurs sentiments? De manière générale, peut-on vraiment réduire l’appréciation d’une œuvre à l’identification sentimentale du lecteur au personnage principal ?

Dépassement des paradoxes : finalement, peut-être que la clef de l’appréciation émotionnelle d’une œuvre est la tentative d’identification du lecteur au personnage principal et de partage des sentiments. C’est une démarche qui semble automatique de la part du lecteur, un effort constant.

Lire aussi : Bac français 2023 : comment se présentent les épreuves écrites et orales ?

Le plan de la dissertation

I. Dans la mesure où le lecteur accède au roman à travers ses personnages, et notamment son personnage principal, et où il s’investit émotionnellement dans le récit grâce aux expériences, émotions et pensées du protagoniste, nous pouvons affirmer que le lecteur doit s’identifier au personnage principal et partager ses sentiments pour apprécier un roman.

I.1. La première rencontre du lecteur avec l’œuvre est sentimentale : il lui faut donc s’identifier au personnage principal et partager ses sentiments s’il veut accrocher avec l’œuvre. Exemple : Aurélien, Aragon. Le protagoniste, aussi narrateur personnage du roman, a des sentiments et des émotions très fortes que le lecteur ressent et partage. C’est notamment le cas pour les sentiments amoureux qu’il voue à Bérénice. Le fait qu’ils soient largement exprimés dans le texte permet au lecteur de s’identifier au personnage, de se sentir proche de lui et d’entrer dans un œuvre qu’il apprécie.

I.2. Le sens “aimer” du verbe apprécier : pour aimer une œuvre, le lecteur doit pouvoir s’identifier au personnage principal, se sentir proche de lui et l’aimer donc partager ses sentiments. Exemple : le personnage de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. La puissance des sentiments de Quasimodo, montrés par une narration aux registres pathétique et épique et par l’alternance entre la focalisation interne et externe, touche le lecteur et malgré la difformité caractéristique du personnage (bossu) il s’identifie à celui-ci. Le lecteur se sent proche de Quasimodo lorsqu’il observe Esmeralda avec admiration et douceur, lorsqu’il la sauve de la pendaison et la cache dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris alors qu’il est repoussé par celle qu’il aime, lorsqu’il la cherche partout dans la nuit où elle sera pendue et assiste impuissant à sa mort… La force de ses sentiments, tant heureux que tristes, touche le lecteur et crée un lien entre le personnage et lui. Le lecteur apprécie le roman parce qu’il aime Quasimodo et se sent émotionnellement proche de lui.

I.3. La distance entre le lecteur et l’œuvre : il est nécessaire pour pouvoir totalement entrer dans l’histoire de s’identifier au personnage principal, d’être proche de lui. Cela va avec le premier sens du verbe “s’identifier”, devenir identique. Exemple : Le Rouge et le Noir , Stendhal (1972). Le lecteur actuel, qui n’a pas connu l’époque dans laquelle a lieu la narration, entre dans l’histoire en partie grâce à son identification au personnage de Julien Sorel. Ce jeune homme, amoureux d’une femme plus âgée qui semble inaccessible, touche le lecteur par la force et la jeunesse de ses sentiments. L’amour et le désir étant des sentiments communs à tous les êtres humains, le lecteur s’identifie évidemment au personnage principal. C’est ce qui lui permet d’entrer dans le récit, dans l’intrigue.

II. Cependant, peut-on vraiment réduire l’appréciation d’une œuvre à l’identification sentimentale du lecteur au personnage principal et au partage des mêmes sentiments ?

II.1. Le second sens du verbe apprécier : la raison est aussi importante dans l’appréciation d’une œuvre, dans son évaluation. L’aspect sentimental n’est pas nécessaire pour évaluer une œuvre. Exemple : Jacques le Fataliste et son maître , Diderot (1973). Dans le cadre d’une appréciation définie comme jugement, la complexité technique du roman est le critère d’évaluation. Le lecteur apprécie ce roman, car il est d’une complexité intrigante et intéressante. Il le juge bon, car raisonnablement, c’est une prouesse technique. Dans ce cas, la raison est suffisante pour apprécier un roman.

II.2. La différence de caractère entre le lecteur et le personnage principal du roman peut engendrer la curiosité du lecteur : il n’est pas toujours nécessaire de s’identifier au personnage principal pour apprécier une œuvre. Exemple : L’étranger de Camus. Le personnage principal de ce roman, antipathique et perturbant pour le lecteur, le surprend et va être une source de curiosité. Cette originalité de l’œuvre va être le critère d’appréciation du lecteur. Il n’a parfois pas besoin de s’identifier au personnage principal ou de partager ses sentiments pour apprécier un roman.

II.3 . La figure de l’anti-héros qui ressent des sentiments destinés à choquer et à dégoûter le lecteur, donc à piquer sa curiosité : partager les sentiments du personnage principal n’est pas toujours obligatoire pour apprécier une œuvre. Exemple : Les Bienveillantes, Jonathan Littell. Le personnage principal prend du plaisir en observant une exécution et est acteur dans le processus d’extermination des juifs par les nazis. Il apparaît détestable aux yeux du lecteur, ses actions et pensées le choquent. Dans ces cas-là, le dégoût est la source d’intérêt du lecteur. Il ne s’identifie pas au personnage principal ni ne partage ses sentiments, le dégoût et le mépris qu’il lui porte sont ce qui lui font apprécier le roman.

III. Finalement, peut-être que la clef de l’appréciation émotionnelle d’une œuvre est la tentative d’identification du lecteur au personnage principal et de partage des sentiments. C’est une démarche qui semble automatique de la part du lecteur, un effort constant.

III.1. La différence de caractère entre le personnage principal et le lecteur engendre un désir de compréhension de la part du second acteur : même lorsque le personnage principal présente de nombreuses différences avec le lecteur, la démarche la plus naturelle de la part de celui-ci est le désir de compréhension. Le lecteur essaye constamment de comprendre le personnage de roman, c’est une manière de s’identifier à lui, car il tente de se mettre à sa place. Et c’est une démarche qui suscite l’appréciation du lecteur. Exemple : Madame Bovary , Flaubert. Le personnage principal est une femme qui, épouse d’un officier de santé et vivant en pleine campagne, rêve d’une vie noble et trépidante très loin de ce cadre de vie. Ses rêveries constantes, inspirées des romans à l’eau de rose, en font un personnage très particulier. Néanmoins, le lecteur va instinctivement tenter de comprendre pourquoi elle prend des amants et pourquoi elle s’échappe dans un monde imaginaire où elle se rêve en princesse de Cour. Malgré la différence de caractère entre le personnage principal et le lecteur, cette démarche de compréhension permet l’appréciation de l’œuvre.

III.2. Tout sentiment du personnage principal peut essayer d’être compris par le lecteur : partager les sentiments du personnage principal de manière immédiate n’est pas toujours nécessaire pour apprécier un roman, la tentative de compréhension est une autre voie d’appréciation des œuvres. Naturellement, le lecteur va tenter de comprendre les raisons qui poussent le personnage à avoir des sentiments qu’il ne partage pas. Il se met dans la peau du personnage et peut parfois parvenir à partager des sentiments qui lui étaient extérieurs dans un premier temps. Exemple : Notre-Dame de Paris , Victor Hugo . Le personnage de Claude Frollo, dont l’attitude par rapport à Esmeralda est très violente et inconstante, présente de grandes différences de caractère avec un lecteur lambda. Celui-ci peut avoir des difficultés à comprendre pourquoi Claude sabote les interventions publiques d’Esmeralda et organise la mise à mort de celle qu’il aime. Mais ce qui va permettre au lecteur d’apprécier l’œuvre est sa démarche de tentative de compréhension des actions de Claude : ce personnage frustré, rongé par le désir et possessif, fait tout pour ne pas céder à ses pulsions et contrôler la situation. Face à une femme qui l’attire et qui repousse ses avances, il l’éloigne et fait en sorte que personne d’autre que lui ne l’ait. Cette compréhension acquise, le lecteur apprécie le roman.

Lire aussi : Bac français 2024 : nos conseils pour un bon commentaire de texte

La conclusion

Revenir chronologiquement sur les éléments majeurs de l’analyse de la dissertation sur le roman. Si possible, terminer avec une ouverture sur une possibilité non explorée dans l’analyse.

Les éléments à évoquer : pour aimer une œuvre, il semble tout d’abord évident que le lecteur doive s’identifier au personnage principal et partager ses sentiments. C’est une manière d’entrer dans l’œuvre, d’accrocher avec elle. Cependant, l’appréciation d’une œuvre par le lecteur ne nécessite pas toujours de satisfaire ces critères. La raison et la curiosité suscitée par la différence sont d’autres critères d’appréciation d’une œuvre. Enfin, ce qui compte peut-être le plus pour l’appréciation d’une œuvre est la démarche de tentative de compréhension, d’identification et de partage des sentiments du personnage principal de la part du lecteur.

Sujet de dissertation : Le roman doit-il toujours représenter le monde tel qu’il est ?

Roman : tant l’objet matériel (le livre) que le genre romanesque. Comme dit précédemment, dans le cadre d’une dissertation sur le roman, il est primordial de définir ce terme.

Doit : le verbe devoir, une obligation, un devoir, une convention ou un sentiment de devoir.

Toujours : sans cesse, sans exception.

Représenter … tel qu’il est : dessiner à l’identique, re-présenter = présenter de nouveau donc recréer, redessiner.

Monde : le monde réel, l’espace dans lequel l’humanité vit. Ce qui nous entoure, tant la Terre que le cosmos.

Évidence : dans le sens où le roman est par nature fictif, c’est-à-dire un lieu d’invention et de création d’un monde à partir de ce que nous connaissons,il semble difficile d’affirmer que le roman doit toujours représenter le monde tel qu’il est. Il façonne un monde nouveau né de ses expériences, connaissances et idées.

Paradoxes : cependant, une écriture déconnectée du monde présente le risque de ne plus le représenter du tout. Le “poète dans sa tour d’ivoire” qui représente un monde trop inconnu pour le lecteur prend le risque de ne plus réussir à communiquer avec son lecteur.

Dépassement des paradoxes : finalement, afin de représenter au mieux le monde et de transmettre quelque chose au lecteur, le roman doit peut-être associer le réalisme, la représentation telle quelle et la fiction ; et choisir le bon moment pour adopter un style ou un autre.

Lire aussi : Bac de français : ce qu’on attend de toi à l’oral

I. Dans le sens où le roman est par nature fictif, c’est-à-dire un lieu d’invention et de création d’un monde à partir de ce que nous connaissons, il semble difficile d’affirmer que le roman doit toujours représenter le monde tel qu’il est. Il façonne un monde nouveau né de ses expériences, connaissances et idées.

I.1. La nature fictive du roman : le genre romanesque est caractérisé par la fiction narratologique donc par la création d’une version “fausse” du monde qui nous entoure. Par nature, le roman ne doit donc pas représenter le monde tel qu’il est. C’est un exercice de style. Exemple : Flaubert, extrait de sa lettre à Louise Colet (16 janvier 1852) : “ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force de son style.”

I.2. La grande part d’invention dans le travail d’écriture d’un roman, le verbe re-présenter : l’écriture d’un roman implique une grande part d’invention de la part du romancier, il crée un univers fictif tant à partir de ses expériences réelles que de ses idées. Les romanciers revendiquent ceci, c’est une démarche caractéristique de l’écriture romanesque. Le roman ne doit donc pas, par nature, toujours représente le monde tel qu’il est. Exemple : Fiction et diction , Gérard Genette. Ce spécialiste du roman insiste sur son caractère fictionnel.

I.3. La liberté des romanciers dans le choix de la part de fiction et de réalité : les romanciers revendiquent une certaine liberté quant à leur travail d’écriture, ils sont libres de choisir la part de fiction dans l’élaboration du monde fictif. Le devoir de toujours représenter le monde tel qu’il est est plutôt celui de l’historien. Exemple : La fiction et les faits , Antony Beevor. Il distingue le romancier et l’historien par le recours à la fiction ou aux faits.

II. Cependant, une écriture déconnectée du monde présente le risque de ne plus le représenter du tout. Le romancier “dans sa tour d’ivoire” qui représente un monde trop inconnu pour le lecteur prend le risque de ne plus réussir à communiquer avec son lecteur.

II.1. La difficulté de lecture et de compréhension d’un roman qui représente un monde très différent du lecteur : une œuvre qui représente un monde totalement inconnu, abstrait et parfois absurde pour le lecteur présente des difficultés de lecture et risque d’être incomprise par le lecteur. Un écart trop grand entre le monde réel et la manière dont il est représenté dans le roman peut ainsi engendrer une œuvre qui ne représente rien pour le lecteur. Exemple : critiques faites au surréalime et au symbolisme, et à des auteurs comme André Breton ou Mallarmé. Leurs œuvres sont qualifiées d’hermétiques, donc incompréhensibles et illisibles (exemple : Nadja, Breton).

II.2. Le risque d’une écriture élitiste, hautaine, car déconnectée du monde réel : un reproche possible à un roman qui ne représente pas le monde tel qu’il est sa déconnexion avec la réalité du peuple. C’est le reproche qui est fait au “poète dans sa tour d’ivoire” qui surplombe le monde, la réalité quotidienne et ne représente pas le monde dans ses œuvres. Exemple : Théophile Gautier revendique cette position dans la préface d’ Albertus (1852), “L’auteur du présent livre n’a vu du monde que ce que l’on voit par la fenêtre, et il n’a pas envie d’en voir davantage.”

III. Finalement, afin de représenter au mieux le monde et de transmettre quelque chose au lecteur, le roman doit peut-être associer le réalisme, la représentation telle quelle et la fiction ; et choisir le bon moment pour adopter un style ou un autre.

III.1. Bien répartir la part de fiction et de représentation du monde tel quel afin de donner plus de vraisemblance au roman. Parfois, mélanger la représentation du monde et l’élaboration fictionnelle peut donner plus de réalité au monde représenté. La fiction comme complément du réel, lorsqu’elle est bien dosée, donne de la vraisemblance au monde du roman. Exemple : Notre-Dame de Paris , Victor Hugo (1831) : la représentation de la Cour des Miracles dans le chapitre de “La Cruche Cassée”. Cet espace, peuplé par des brigands et des éclopés, est une légende parisienne. Les livres historiques disent qu’elle a existé, mais elle n’apparaît sur aucune carte topographique de Paris de l’époque. Or Victor Hugo en fait un espace central du roman, perdu au milieu des ruelles, fantastique, effrayant et parodique. Il lui donne une réalité dans le roman. Et ceci donne un caractère vraisemblable au Paris représenté dans la narration.

III.2. Choisir le bon moment pour représenter le monde tel quel ou au contraire avoir recours à la fiction : afin de représenter au mieux le monde et de lui donner un caractère réel et vraisemblable dans le récit, l’auteur doit choisir sa posture selon le moment. Exemple : Notre-Dame de Paris , Victor Hugo (1831). De nombreux éléments sont des faits historiques, mais ces éléments côtoient les élaborations fictionnelles. Victor Hugo choisit avec ingéniosité quand représenter le monde tel qu’il est et avoir recours à la fiction. Par exemple, les chapitres centrés sur l’architecture de Paris (“Paris à vol d’oiseau”, “Notre-Dame de Paris”) décrivent presque historiquement le monde représenté. Les détails architecturaux sont nombreux et il peint le Paris de son époque. Mais d’autres chapitres plus fictionnels quant au monde (L’élection de Quasimodo comme pape des fous au Livre I par exemple) nous ramènent à la définition même du roman et aux intrigues du roman. La scène où Quasimodo est élu enrichit le personnage principal du roman, annonce son importance future autant qu’elle présente une tradition du peuple de Paris. Ce passage donne de la vraisemblance au roman et fait avancer l’intrigue. Victor Hugo, en alternant entre la représentation réelle du monde et l’élaboration fictionnelle, construit un monde vraisemblable et convaincant pour le lecteur.

Les points à aborder : par nature, le roman ne tend pas à toujours représenter le monde tel qu’il est. Pourtant, une distance trop grande entre le monde et la représentation romanesque peut comporter des risques tels que l’incompréhension et le reproche d’orgueil. Finalement, le roman doit peut-être associer la représentation calquée du monde et la fiction pour créer un monde vraisemblable et convaincant.

Lire aussi : Les citations incontournables pour le bac français

Sujet de dissertation : Dans quelle mesure le personnage de roman donne-t-il au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine ?

Attention : les sujets de dissertation sur le roman du type “dans quelle mesure” sont spécifiques et n’appellent pas une réponse du type oui / non. La manière la plus facile de traiter ce type de sujet est de structurer le plan avec les différents sens de “dans quelle mesure” : Comment ? À quel point ? Dans quelles conditions ? (le sens des questions peut être inversé pour traiter au mieux le sujet)

Personnage de roman : le personnage créé par l’auteur au sein de son roman, le protagoniste du roman.

Donne … un accès : donne au lecteur une voie d’accès à quelque chose, un filtre de compréhension de quelque chose.

Lecteur : l’acteur du pôle de la lecture, celui qui lit l’œuvre.

Complexité de l’âme humaine : l e caractère complexe de l’âme humaine, ce qui la rend difficile à saisir et à rendre. La complexité va avec la diversité, l’entrelacement de différents éléments et la difficulté d’intelligibilité.

Comment : dans la mesure où le personnage de roman est un être humain dont les pensées, les sentiments et les émotions parfois contradictoires sont donnés au lecteur, il donne un accès à la complexité de l’âme humaine à celui qui lit. Le recours au narrateur personnage, aux différents types de discours et à la description sont des moyens littéraires majeurs pour donner au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine.

À quel point : Il faut néanmoins nuancer l’affirmation catégorique selon laquelle le personnage de roman donnerait au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine. Les personnages de romans archétypiques sans réelle profondeur ainsi que ceux dont on ne connaît que très peu de choses ne donnent pas réellement au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine. Il y a une mesure à ce processus.

Dans quelles conditions : afin de dépasser cette impasse, nous pouvons nous demander quels personnages de romans donnent un accès à la complexité de l’âme humaine. (Une typologie est toujours appréciée dans une dissertation).

I. Quels sont les moyens utilisés pour que le personnage de roman donne au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine ?

I.1. Le narrateur personnage : la focalisation interne donne au lecteur un accès aux pensées, réflexions et émotions du personnage de roman. Étant généralement un personnage complexe en proie à des doutes, des émotions contradictoires ou des pensées problématiques, son âme reflète la complexité de l’âme humaine. Y avoir accès nous donne donc un accès à la complexité de l’âme humaine. Exemple : Les Années , Annie Ernaux (2008). Le narrateur personnage représenté par le pronom “on” (autobiographie déguisée d’Annie Ernaux) raconte sa vie de femme dans les années 1960 en évoquant des émotions fortes et contrastées. Le fait qu’Annie Ernaux raconte ses expériences, émotions et épreuves à la première personne du pluriel nous donne accès à la complexité de son âme, et donc à la complexité de l’âme humaine.

I.2. Le flux de conscience : ce procédé littéraire qui consiste à inscrire dans le texte le flux de pensées d’un personnage sans le structurer, laissant l’âme s’exprimer librement, reflète parfaitement la manière complexe dont fonctionne le flux de pensées des hommes. Ce type de discours permet au personnage de roman de donner au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine. Exemple : Mrs Dalloway, Virginia Woolf (1925). Ce roman, caractérisé par le récit à la première personne et le flux de conscience de Mrs Dalloway (narratrice), offre au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine à travers son personnage principal. Ses perpétuelles hésitations, digressions et évolutions, données grâce au procédé d flux de conscience, reflètent le fonctionnement de l’être humain. De même que Mrs Dalloway, nos pensées et décisions s’entremêlent à chaque instant.

I.3. Le portrait détaillé : la construction détaillée du portrait d’un personnage de roman donne un accès à la complexité de l’âme humaine. Le portrait détaillé d’un personnage est une description dans laquelle apparaissent l’histoire complexe de sa vie, ses sentiments vis-à-vis de son entourage et du monde ou même ses idées dans divers domaines comme la manière de vivre, la philosophie ou la société. Ce portrait pourrait tout à fait être celui d’un homme ou d’une femme du monde réel que l’on connaît. Ce portrait, applicable tant au personnage de roman qu’à l’homme réel, est donc un moyen littéraire essentiel pour donner au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine. Exemple : Le personnage de Claude Frollo dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C’est un archidiacre pour qui le respect des lois morales et religieuses est essentiel. Il est bon avec son frère et Quasimodo, enfant abandonné qu’il a adopté. Mais il est aussi rongé par le désir et la jalousie, ce qui l’amène à maltraiter Esmeralda (dont il est amoureux), à tenter de tuer le chevalier Phoebus (par jalousie) et à prendre ses distances par rapport à son protégé Quasimodo. Son trouble est intense, comme le montre le chapitre où il déambule dans Paris et ne fait que tourner en rond. Le portrait très complet qui en est donné donne au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine.

II. À quel point le personnage de roman donne au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine ?

II.1. Les personnages de romans archétypiques construits dans une réelle profondeur, existent par leur apparence et non par la complexité de leur âme : parfois, les auteurs choisissent de construire de personnages archétypiques afin qu’ils représentent une certaine classe sociale, une attitude ou un type de personnes de la société. Ces personnages sont caractérisés par une existence apparente et des traits forcés. L’auteur leur donne peu de profondeur. Leur rôle n’est pas de donner un accès à la complexité de l’âme humaine, mais bien de représenter artificiellement un type de personnes. Exemple : L’éducation sentimentale , Flaubert. Le personnage principal est le héros romantique par excellence, tant par son physique que par son caractère sensible et ses activités préférées (la contemplation, l’observation). Il est l’archétype du héros romantique. La scène où les deux amants sont sur une barque et entonnent des vers est une caricature de l’entretien amoureux. La fonction de ce personnage n’est donc pas de donner accès à la complexité de l’âme humaine, il représente un genre dans le cadre d’une caricature.

II.2. Le narrateur omniscient et les descriptions peu détaillées associés au personnage de roman ne permettent pas au lecteur d’avoir un accès à la complexité de l’âme humaine : le discours peut instaurer une distance entre le personnage de roman et le lecteur, ce qui complique l’accès à la complexité de l’âme humaine. Les outils majeurs de cette mise à distance sont le narrateur omniscient et les descriptions très superficielles. Exemple : Le personnage de Bérénice dans Aurélien , d’Aragon. Ce personnage féminin est présenté au lecteur par le biais du regard d’Aurélien, nous ne connaissons pas ses pensées et Aurélien en donne des descriptions principalement corporelles. Sans une focalisation interne de Bérénice et des descriptions développées de ses états d’âme, ce personnage ne permet pas au lecteur de saisir pas la complexité de l’âme humaine.

III. Finalement dans cette dissertation, quel personnage de roman donne au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine ?

III.1. Le personnage de roman torturé par des sentiments forts et contradictoires : ce type de personnage donne au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine, car les sentiments contradictoires qui le traversent sont aussi ceux du lecteur. Cette situation de trouble peut aussi bien toucher le personnage que le lecteur. Exemple : Le personnage masculin du chevalier des Grieux dans Manon Lescaut, de l’Abbé Prévost. Ce personnage est amoureux de Manon Lescaut, une jeune femme inconstante qui après avoir vécu une histoire d’amour avec le jeune homme va le tromper, le quitter et lui demander de l’argent. Celui-ci, tiraillé entre l’amour qu’il lui porte et la méfiance, la rancœur et la douleur, est sujet à des fortes émotions contradictoires. Les moments où il lui déclare un amour inconditionnel côtoient ceux où il affirme la détester. Or cette cohabitation de l’amour et de la haine est caractéristique de l’être humain amoureux tantôt approuvé, tantôt repoussé par celle qu’il aime. Ce personnage torturé donne donc accès à la complexité des sentiments humains.

III.2. Le personnage de roman vraisemblable : un personnage de roman qui ressemble aux êtres humains dans son fonctionnement, ses actions et ses sentiments donne accès à la complexité de l’âme humaine, car il en est le reflet. Sa grande ressemblance avec le genre humain en fait un personnage particulièrement efficace dans l’accès à une âme humaine complexe. Exemple : Germinal , Zola (roman réaliste). Les personnages de ce roman (Gervaise, son fils et les mineurs principalement) sont représentatifs de la vie liée à la lutte des classes. Leurs états d’âme, leurs actions ainsi que leurs décisions sont les reflets du genre humain dans le cadre d’une situation d’affrontement des différentes classes sociales.

III.3. L’anti-héros : l’anti-héros, de prime abord très différent du lecteur, peut aussi lui donner un accès à la complexité de l’âme humaine, car il représente la face cachée de l’homme. Cette face, que tous les êtres humains connaissent sans vouloir y penser, est ce qui fait que l’homme est homme. La cohabitation de qualités et de défauts constitue la complexité de l’âme humaine. Ainsi, un anti-héros laid, mauvais, avare ou arrogant donne au lecteur un accès à la face sombre de l’homme. Exemple : Le portrait de Dorian Gray, Dorian Gray. Le personnage principal de ce roman, rongé par le désir de pouvoir et de beauté, va devenir cruel et indifférent à ceux qui l’entourent. Cet égoïsme extrême, cette soif de pouvoir et de perfection sont des traits sombres de l’humain. Ce personnage, par son renoncement à la morale et sa chute dans la recherche de la perfection, reflète la tentation de la noirceur, de l’immoralité et de l’égoïsme chez l’homme. Il donne accès à la face cachée de l’humanité, donc à sa complexité.

Lire aussi : Les mouvements littéraires et leurs caractéristiques

Revenir chronologiquement sur les éléments majeurs de l’analyse de la dissertation sur le roman. Si possible, terminer avec une ouverture sur une possibilité non explorée dans l’analyse de la dissertation sur le roman.

Les éléments à évoquer : d ans les cas où le personnage de roman est narrateur personnage, où ses pensées sont données telles quelles et où son portrait est très détaillé ; il donne au lecteur un accès à la complexité de l’âme humaine. Toutefois, il y a des limites à ce processus. Les personnages de romans typiques ou ceux dont le portrait peu détaillé est donné par un narrateur omniscient ne donnent pas forcément cette chance au lecteur. Finalement, une typologie du type de personnage de roman qui donne accès à la complexité de l’âme humaine donne une idée plus précise de la fonction de ce personnage. Le personnage de roman torturé, le personnage vraisemblable et l’anti-héros sont trois types de personnages qui donnent cet accès à la complexité humaine.

En plus de réussir une bonne dissertation sur le roman, grâce à cette fiche que tu viens de lire attentivement, nous t’invitons à découvrir nos conseils pour avoir 20/20 au baccalauréat de français !

Conseils pour réussir ta dissertation au baccalauréat de français

Parce que toute l’équipe Au Futur souhaite que tu réussisses avec brio l’épreuve de la dissertation de français, voici quelques conseils que tu peux précieusement adopter pour avoir une méthodologie efficace :

Faire un brouillon de qualité

On te conseille évidemment de faire un brouillon avant de commencer directement ta rédaction au propre. Pour faire un brouillon efficace, on a une technique infaillible : consacrer une feuille de brouillon par partie puis écrire uniquement sur le recto. Avec cette technique, tu as une vue d’ensemble sur tes idées.

Ne pas relire ta copie à la fin !

Eh oui, c’est un conseil qui peut te surprendre ! Toute ta scolarité, tu as dû entendre qu’il fallait consacrer 10 minutes de ton temps à la relecture. Seulement, on ne va pas se mentir, après quatre heures d’épreuves, la relecture, c’est vraiment pour faire « genre » : mis à part quelques fautes d’orthographe et quelques virgules, ton cerveau déjà bien fatigué n’est pas très efficace. C’est pourquoi, on te conseille plutôt de relire ta copie après chaque nouvelle sous-partie. Autrement dit, relire ta copie toutes les 10/15 minutes. Effectivement, cette technique est très efficace puisqu’elle te permet à la fois de suivre le « fil conducteur de ta copie » et de prévenir le possible hors-sujet. Cette relecture « partie par partie » te permet de gagner en efficacité.

Soigner ta présentation

C’est essentiel pour être bien perçu par ton correcteur. En effet, ce dernier a un grand nombre de copies à corriger, il fatigue et surtout prend peine à bien relire des copies disgracieuses (calligraphie, truffés de fautes d’orthographe, bourrés d’Astérix, etc.), alors facilite-le et il t’en sera reconnaissant. Garde en tête que ta présentation est le « Code de la route de ta copie », alors suis des indications stylistiques pour que le correcteur comprenne ta copie. Tu peux alors par exemple :

- Faire un alinéa (sauter deux ou trois carreaux) à chaque début de paragraphe ;

- sauter une ligne entre chaque sous-parties ;

- Sauter deux lignes entre chaque partie ;

- Aérer ta copie, etc.

Rester simple et concis

N’oublie pas que tu restes un élève de terminale. Tu n’es ni poète, ni journaliste et encore moins romancier. C’est pourquoi, on te conseille de ne pas te lancer dans des phrases trop longues et complexes. Reste simple et factuel. Faire des courtes phrases : sujet / verbe / complément. Évidemment, les fautes d’orthographe, de grammaire et de syntaxe sont aussi à bannir.

Bac français 2024 : les œuvres au programme

Maintenant que tu en sais un peu plus sur la dissertation sur le roman, laisse-nous te rappeler les œuvres au programme du bac de français 2024. En d’autres termes, les œuvres sur lesquelles tu devras plancher au mois de juin prochain.

Cette année encore, 12 ouvrages sont au programme divisés en 4 objets d’étude d’instincts.

La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

- Rimbaud, Cahier de Douai (aussi connu sous les titres Cahiers de Douai, « Recueil Demeny » ou Recueil de Douai ), 22 poèmes, de « Première soirée » à « Ma Bohème (Fantaisie) » / parcours : émancipations créatrices.

- Ponge, La rage de l’expression / parcours : dans l’atelier du poète.

- Hélène Dorion, Mes forêts / parcours : la poésie, la nature, l’intime.

Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

- Abbé Prévost, Manon Lescaut / parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque.

- Balzac, La Peau de chagrin / parcours : les romans de l’énergie : création et destruction.

- Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne / parcours : la célébration du monde.

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

- Molière, Le Malade imaginaire / parcours : spectacle et comédie.

- Marivaux, Les Fausses Confidences / parcours : théâtre et stratagème.

- Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde / parcours : crise personnelle, crise familiale.

La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle

- Rabelais, Gargantua / parcours : rire et savoir.

- La Bruyère, Les Caractères , livres V à X / parcours : la comédie sociale.

- Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du « préambule » au « postambule ») / parcours : écrire et combattre pour l’égalité.

Lire aussi : Bac français 2024 : les œuvres au programme

Calendrier 2024 : Les dates du bac de français

Tu veux connaître les dates des épreuves anticipées de Français cette année ? Eh bien figure-toi que tu es au bon endroit ! Voici un petit récapitulatif des dates importantes à retenir pour le bac de français en 2024 !

- Épreuve écrite : vendredi 14 juin 2024 de 8h à 12h

- Épreuve orale : à partir du 24 juin jusqu’au 5 juillet.

Si tu ne connais pas encore la date exacte de ta convocation pour l’épreuve orale, ne t’inquiète pas. Tu devrais bientôt la recevoir ! Elle te précisera la date et le créneau horaire de ton passage. Cependant, la situation est un peu différente comparé au Grand oral. pour ton épreuve oral, tu ne sais pas précisément à quelle heure tu es convoqué(e). On t’indiquera seulement si tu passes le matin ou l’après-midi, et le jour même, tu découvriras l’ordre de passage des candidats convoqués simultanément.

En d’autres termes, tu pourrais être appelé(e) le matin et ne passer qu’en troisième ou quatrième position, te faisant ainsi passer vers 11 heures après avoir attendu depuis 8 heures. C’est une réalité inévitable du baccalauréat de français, mais essaie de voir cela comme un avantage. Si tu passes en premier, tu en auras fini rapidement, et si tu passes en dernier, tu disposeras de plus de temps pour réviser tes fiches.

Lire aussi : Les dates du bac de français 2024

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Parcoursup : ce que tu dois faire pendant la phase d’admission

Parcoursup 2023 : 5 conseils pour la phase principale d’admission, phase d’admission parcoursup : les conseils à connaître pour ne pas stresser, bac 2024 : les sujets des épreuves de spécialité tombés en amérique du nord, bac 2024 : le sujet de français tombé en amérique du nord, parcoursup phase d’admission principale : réponses à tes questions, parcoursup : tout savoir sur la phase d’admission principale, pass’sport : modalités, montant et remboursement, parcoursup 2024 : les réponses possibles aux propositions des formations, les 10 questions les plus fréquentes en entretien d’embauche.

Inscris-toi à la newsletter du futur 👇🏼

Dans la même rubrique....

Bac français : comparaison de deux poèmes de Villon et Rimbaud

Bac français 2024 : optimiser les 30 minutes de préparation

Français : l’utopie au cinéma

Mes forêts, Hélène Dorion : résumé de l’œuvre

Bac français 2024 : les erreurs à ne pas commettre à l’oral

Bac français 2024 : nos conseils pour réussir l’oral

Bac 2023 : les sujets de l’épreuve de français

Cahiers de Douai, Rimbaud : résumé de l’œuvre

Français au BAC : Exemple de dissertation corrigée sur le roman

SUJET: « Tout grand roman est un déicide, c’est-à-dire un assassinat symbolique de la réalité ». Commentez et discutez ces propos à l’aide d’exemples illustratifs.

La littérature demeure le cadre à partir duquel l’écrivain, à travers des genres variés, révèle sa vision du monde. Le roman, plus accessible au public, dévoile de façon plus claire le côté artistique de l’homme de plume. La grandeur et la pertinence de l’œuvre romanesque se mesurent par l’illusion de vérité qu’elle entretient. C’est fort de ce constat qu’il est affirmé : « Tout grand roman est un déicide, c’est-à-dire un assassinat symbolique de la réalité ». En d’autres termes, le véritable roman est une falsification du réel. Mais, la vocation de tout grand roman est-elle uniquement de fictionnaliser la réalité ? Alors, il convient d’une part d’analyser la dimension illusionniste du roman et d’autre part de montrer comment l’œuvre romanesque reflète la vie.

Longtemps dénommé poubelle de la littérature, le roman reste un genre ouvert. C’est un récit fictif en prose qui relate une histoire imaginaire mettant en scène des personnages donnés comme vraisemblables évoluant dans un cadre spatio-temporel bien défini. Partant de cette définition, l’on peut partager que le roman, par le biais de son arme, la fiction, assassine symboliquement la réalité. En effet, tout grand roman est une œuvre d’art. L’écrivain qui le réalise puise sa matière première (personnages, lieux, événements naturels, sociaux….) de la vie réelle et la transforme dans son laboratoire pour obtenir un produit fini. Le romancier met en avant son esprit créatif et imaginatif, son ingéniosité et sa dextérité et s’appuie fortement sur les effets de réel pour fabriquer une œuvre authentique qui essaie de concurrencer la vie. C’est le sens des propos de Balzac dans la préface de La comédie humaine : « Je veux concurrencer l’état-civil ». A l’image du monde réel, il crée un univers qui n’a jamais existé et y fait évoluer des êtres de papiers. Ainsi, il corrobore la vision de Louis Aragon sur le roman. Le surréaliste soutient : « L’art du romancier est de savoir mentir mais mentir en créant l’illusion de vérité ».

Par ailleurs, l’assassinat symbolique est plus saisissant quand l’écrivain décide de reproduire fidèlement la réalité. Il se lance dans une entreprise périlleuse, difficile voir impossible à réaliser. Pour représenter la réalité, l’écrivain est obligé de faire un tri, d’opérer un choix sur les aspects à montrer et laisse en rade par ricochet des pans entiers de la vie réelle. De ce point de vue, il morcèle la réalité et remet en cause sa fidélité de son texte à la vie. Ainsi, l’écrivain trahit et ouvre grandement les portes de la tricherie. C’est d’ailleurs ce que souligne Maupassant dans la préface de son roman Pierre et Jean. « (…) Raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume au moins par journée, pour énumérer les multitudes d’incidents insignifiants qui emplissent notre existence. Un choix s’impose donc, ce qui est une première atteinte à la théorie de toute la vérité ». Louis Aragon de confirmer : « Le roman est un mentir-vrai. Il falsifie la vie, et comme tout autre art, il choisit dans le réel et le recrée ». En somme, le roman est un produit artistique intimement lié à la vision de l’écrivain qui opte dans le cadre d’une fiction de représenter selon sa sensibilité quelques aspects de la vie choisis sur la base de critères purement subjectifs.

Cependant, le roman, loin d’assassiner symboliquement la réalité, la reflète au contraire. En effet, il prend en compte de façon exhaustive les préoccupations de la société. Le roman a été pendant longtemps une arme de combat contre les injustices sociales, politiques et religieuses. Il fait un diagnostic sans complaisance des maux qui minent le milieu et tente d’y apporter des solutions. La plupart des romans africains produits dans la période dite de contestation entrent dans ce cadre. C’est ainsi qu’une vie de boy de Ferdinand Oyono dénonce avec force les effets néfastes de la colonisation à travers le personnage de Toundi. Le même son de cloche est noté du côté de l’œuvre de Chinua Achébé Le monde s’effondre dans lequel l’auteur fustige le couple colonialisme /racisme par l’intermédiaire d’Okonkwo, le héros du roman. Dans la même veine, le roman cherche également à corriger les défauts des hommes. Les personnages mis en scène portent les valeurs du milieu et peuvent parfois incarner des types qui le plus souvent sont nuisibles à la société. Le romancier crée ses anti-modèles pour pointer du doigt l’hypocrisie, l’intolérance, la méchanceté, la tyrannie et tant d’autres vices qui avilissent l’homme. Dans La symphonie pastorale, André Gide condamne l’attitude hypocrite du Pasteur face à Gertrude, fille aveugle qu’il avait recueillie pour assurer son éducation. D’un amour filial, l’homme d’église bascule vers un amour charnel et détruit ainsi l’équilibre de son foyer. Dans Karim, Ousmane Socé Diop dénonce le vol à travers le personnage de Badara qui détourne les deniers publics pour financer ses séances de rivalité l’opposant à Karim. Badara bat à plate couture son adversaire mais termine ses jours en prison. En gros, le roman, étant un produit du milieu, ne peut en aucun cas ignorer les réalités de celui-ci. Mieux, il devient sa vitrine et son miroir.

Si l’on peut concéder, après analyse, que tout grand roman porte un tort à la réalité, ne peut-on pas aussi accepter que l’œuvre romanesque peint fidèlement la vie. En tout état de cause, il est très difficile de dissocier dans le roman la fiction et la réalité. L’œuvre romanesque étant un pur produit artistique laisse une place importante à l’imagination créatrice. Elle ne peut se passer de la fiction qui constitue sa sève nourricière.

En définitive, la problématique du roman a toujours suscité des débats houleux dans les milieux littéraires. Si d’aucuns pensent qu’il assassine symboliquement la réalité, d’autres soutiennent qu’il est le véritable miroir qui reflète la vie. Face à ces prises de postions parfois trop radicales, il s’avère nécessaire de rappeler la définition du genre en tant que tel. Considéré comme un fourre-tout, une œuvre protéiforme, le roman s’illustre par sa dimension fictive qui l’élève au rang d’un miroir déformant en contact avec la réalité. Ainsi, il reste un produit d’art qui tente de recréer la vie. Mais le roman, compte tenu de son statut de menteur au premier degré, peut-il jouer un rôle éminemment utile dans cette société instable et envahie par les nouveaux objets technologiques

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

Saisissez votre réponse en chiffres 4 + dix-sept =

LES PLUS VUS

Concours douanes – Les dossiers à fournir pour chaque catégorie

Les 34 offres d’emploi et de stages au Sénégal du 29 Mai 2024

Le Port Autonome de Dakar recrute plusieurs agents et stagiaires

Sujet corrigé d’une dissertation littéraire par Mr Badji professeur de lettres modernes

Le TER recrute plusieurs jeunes

Le groupe Sonatel recrute plusieurs stagiares

Connectez-vous !

Identifiant ou adresse e-mail

Mot de passe

Saisissez votre réponse en chiffres dix-sept − 2 =

Se souvenir de moi

La dissertation pour l'écrit du bac de français

Méthode et conseils, texte officiel, analyser le sujet, rechercher les arguments et élaborer le plan, rédiger la dissertation.

haut de la page

© bacdefrancais.net - Plan du site - Toute reproduction est strictement interdite et constitue un délit

La Classe du Littéraire

Explications de textes, biographies d'auteurs, méthodologie, grammaire … Tout pour le Bac de Français et les études littéraires.

La Méthode de la Dissertation pour le Bac de Français

En suivant la bonne méthode, il est tout à fait possible d’ avoir une excellente note à l’épreuve de la dissertation du Bac de Français .

Ceci étant dit, c’est une épreuve complexe, dense, et qui implique de nombreuses compétences. Il est donc nécessaire de la préparer sérieusement tout au long de l’année.

Mais pourquoi travailler toute l’année une épreuve quand on sait qu’on aura le choix entre deux sujets à la fin ?

Pour rappel, l’épreuve écrite du Bac de Français laisse le choix aux candidats entre le commentaire littéraire ou la dissertation sur une oeuvre .

La majorité des élèves choisit le commentaire. Pourtant, une dissertation bien menée permet à certains candidats de tirer leur épingle du jeu et d’avoir une note excellente en se démarquant des autres.

De plus, il est possible de tomber sur un texte très difficile au commentaire … dans ce cas, heureux celui qui sera capable de traiter le sujet de dissertation.

Dans cet article, vous apprendrez les étapes pour rédiger une bonne dissertation littéraire .

À travers cette méthodologie de la dissertation en français , vous découvrirez les bases comme les différents types de sujets , les éléments de l’introduction ou encore la présentation du développement .

Je vous partagerai également des astuces pour éviter d’être en panne d’idées , pour toujours trouver des arguments et, in fine , être capable de rendre une bonne copie à coup sûr !

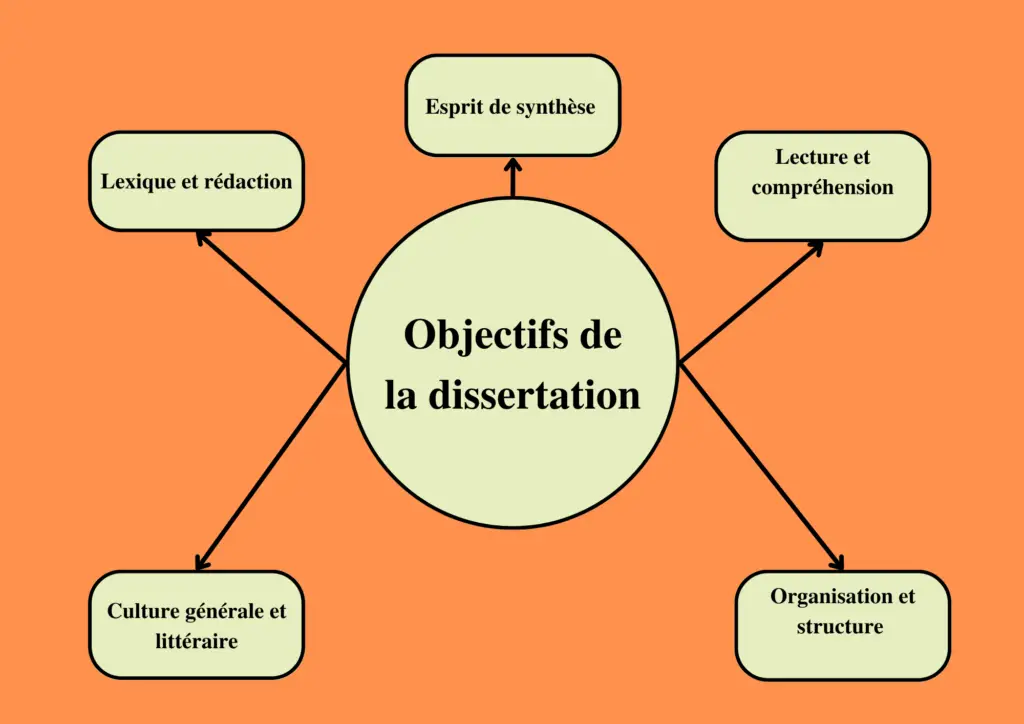

Méthode Bac Français : Les objectifs de la dissertation

Avant d’entrer dans le détail de cette méthodologie, commençons par comprendre le but de l’épreuve.

Il s’agit de l’une des deux modalités proposées par le ministère pour évaluer les acquis des élèves à l’issue du tronc commun de français.

En d’autres termes, la dissertation littéraire doit permettre au correcteur d’apprécier les compétences développées par le candidat depuis qu’il étudie la littérature française (la grammaire étant évaluée à l’oral).

Mais quelles sont donc ces compétences que tout élève est censé avoir acquis à l’issue de sa scolarité ?

Eh bien tout d’abord, la culture littéraire . En effet, le correcteur s’intéressera aux références mobilisées par le candidat. Après des années à étudier des textes littéraires, il convient au Bac d’être capable de les faire dialoguer.

Ensuite, la dissertation évalue l’élève en tant que lecteur . Dans quelle mesure le candidat s’est-il approprié l’oeuvre au programme ? Est-il capable de faire référence à des passages précis ? Connait-il bien les personnages, les enjeux, le contexte littéraire, l’auteur ?

Enfin, de manière générale, cette épreuve évalue la capacité du candidat a développer une réflexion construite et argumentée . Pour cela, il doit puiser dans différentes compétences comme l’orthographe , la culture et l’esprit de synthèse .

Comprendre et prendre en compte ces objectifs est fondamental pour réussir une bonne dissertation en français.

Donner au correcteur ce qu’il attend, c’est s’assurer une bonne note.

C’est pourquoi il est primordial de comprendre ce qui est attendu d’un exercice avant de chercher à travailler sa méthodologie.

Méthode Bac Français : Les textes officiels sur la dissertation

Plongeons maintenant dans les textes officiels qui nous apprennent en détails ce qui est attendu des élèves lors de la dissertation au bac de français.

Qu’est-ce qu’une dissertation de français ?

La dissertation en français est un exercice argumentatif amenant le candidat à répondre à une question ou à discuter un point de vue en mobilisant sa culture littéraire. La dissertation littéraire peut porter sur une oeuvre ou sur une question littéraire générale.

Dans le cadre des nouveaux programme du Bac, la dissertation en français porte sur l’une des oeuvres au programme et sur le parcours associé.

Comment se passe la dissertation au bac de français ?

La dissertation en français fait l’objet d’une épreuve de 4h se déroulant vers la mi-juin. Les élèves la passent en fin de 1ère. Lors de l’épreuve, ils ont le choix entre plusieurs sujets : un commentaire littéraire ou une dissertation sur l’oeuvre du programme qu’ils ont étudiée.

Comment rédiger une bonne dissertation littéraire ?

Pour rédiger une bonne dissertation littéraire lors du bac de français, il faut développer un raisonnement construit, argumenté, étayé par des références littéraires concrètes liées à l’oeuvre et au parcours étudiés en classe. Le sujet doit être analysé, problématisé et discuté.

Voyons donc d’un peu plus près ce que disent exactement les textes.

La dissertation consiste à conduire une réflexion personnelle organisée sur une question littéraire portant sur l’une des œuvres et sur le parcours associé figurant dans le programme d’œuvres. Le candidat choisit l’un des trois sujets de dissertation, chacun étant en rapport avec l’une des œuvres du programme et son parcours associé. Pour développer son argumentation, le candidat s’appuie sur sa connaissance de l’œuvre et des textes étudiés dans le cadre de l’objet d’étude concerné, ainsi que sur ses lectures et sa culture personnelles. Cette production écrite est notée sur 20. Extrait de la note de service n° 2019-042 du 18 avril 2019

On lit ici clairement une attente forte en termes de culture et de restitution. Le candidat doit mobiliser le fruit de son travail de l’année, mais également des connaissances personnelles.

Des références à des lectures variées ainsi que d’autres types d’oeuvres d’art sont attendues.

Voici les 4 objectifs principaux tels qu’ils sont synthétisés sur éduscol :

- La compréhension du sens et des enjeux du sujet proposé ;

- Un développement pertinent et cohérent, organisé en plusieurs parties, proposant un traitement progressif et argumenté du sujet ;

- Une connaissance suffisamment précise de l’œuvre et de ses contextes pour permettre de justifier et d’exemplifier le propos ;

- Une expression correcte et juste, au service de la réflexion sur la question posée.

On voit que la méthodologie attendue est assez libre. Le développement doit cependant rester “organisé en plusieurs parties” et “cohérent”.

Ainsi, nous travaillerons sur une méthodologie rigoureuse permettant de répondre à chacun des attendus et de guider l’élève dans sa composition.

Pour en savoir plus sur les attendus de correction, vous pouvez consulter le document mis à disposition des professeurs pour le travail de la dissertation .

Méthode Dissertation Français : Le travail préparatoire

Mais assez préambulé ! Il est temps de voir concrètement comment réussir la dissertation du bac de français .

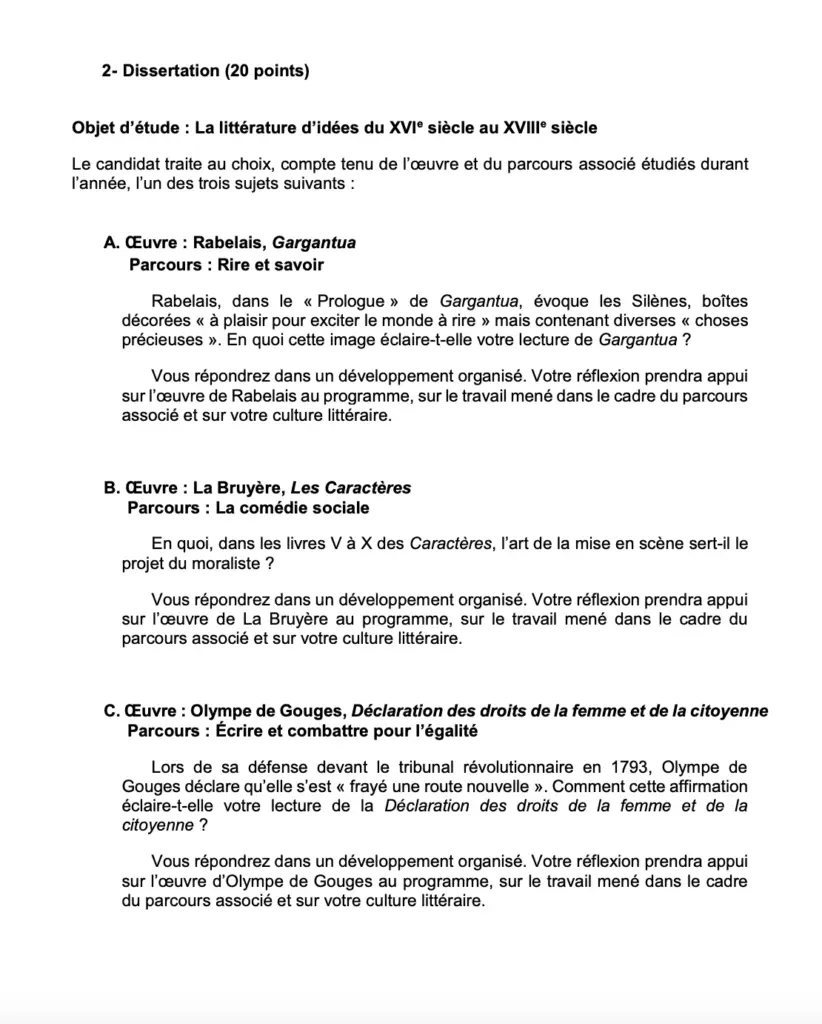

Identifier le type de sujet

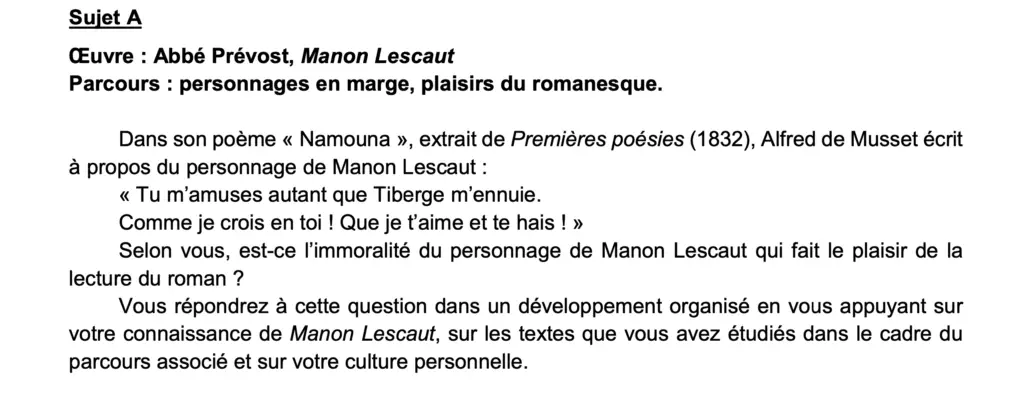

Une fois le sujet distribué, vous allez vous retrouver face à une feuille qui ressemblera à ça :

La première chose à faire est de trouver le sujet qui correspond à l’oeuvre que vous avez travaillée.

Pour chaque objet d’étude, il y a 3 oeuvres au choix du professeur. Vous choisirez donc le sujet qui correspond à l’oeuvre étudiée entre les sujets A, B et C.

Une fois le bon sujet trouvé, il s’agit de déterminer s’il porte sur une citation (c’est le cas des sujets A et C) ou sur une question seule.

On regardera également si la question du sujet est ouverte ou fermée. Si on peut répondre par oui / non, la question est fermée, si on ne peut pas, elle est ouverte.

Exemple de question fermée :

Cette première étape d’identification du type de sujet va permettre d’adapter votre plan aux attentes du correcteur.

En effet, dans le cadre d’une question fermée, on adoptera plutôt un plan dialectique alors que pour une question ouverte on choisira un plan thématique.

Voir la section “trouver un plan” ci-dessous pour plus de détails sur les types de plans.

De plus, si le sujet porte sur une citation, il sera nécessaire, si possible, de recontextualiser cette citation, sinon, à minima, de l’analyser en profondeur et de la reformuler.

Exemples de sujets

Pour découvrir davantage d’exemples de sujets, je vous invite à vous rendre sur ce site qui recense toutes les annales de l’épreuve

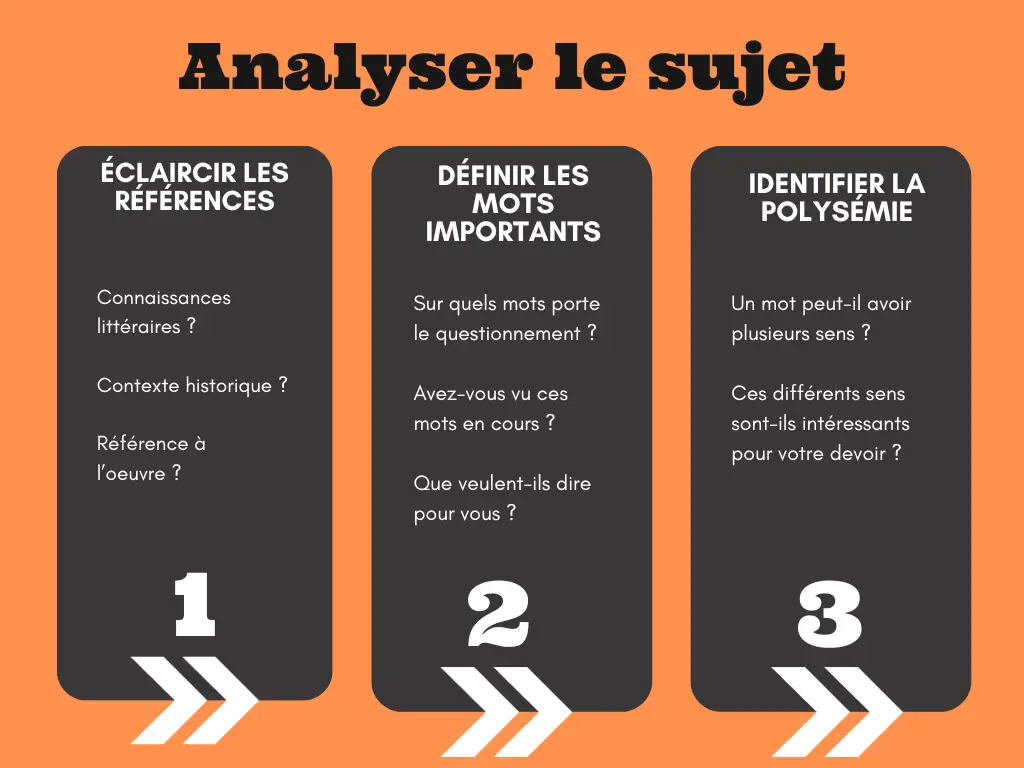

Analyser le sujet

Une fois le sujet bien lu et bien compris, il va falloir l’analyser. C’est à dire suivre trois étapes importantes :

Éclaircir les références

Le sujet cherche peut-être à activer des connaissances littéraires vues en cours. Il faut trouver lesquelles. Commencez par observer la citation s’il y en a une et demandez-vous si vous l’avez déjà lue.

Si oui, dans quel livre ? Quel passage du livre ? Que voulait dire l’auteur ? À quel contexte historique ou littéraire se référait-il ?

Si vous ne connaissez pas la citation (ce n’est pas grave !), demandez-vous pourquoi elle vous est proposée. Dans l’exemple ci-dessus sur Manon Lescaut, qui est Tiberge ? Quel est son rôle dans le roman ? Qu’a-t-il à voir avec l’idée d’immoralité au centre de la question ?

Définir les mots importants

Un sujet va toujours centrer le questionnement autour d’une idée. Il n’est pas possible de tout dire sur l’oeuvre, et ce n’est pas ce qui est demandé.

Il faut donc identifier les mots qui vous semblent les plus importants, et en noter une définition. Cette étape est importante pour éviter l’écueil du hors-sujet.

Identifier les cas de polysémie

Dans certains sujets, un mot peut avoir plusieurs sens. Identifier cette polysémie permet d’emblée de donner de la consistance à votre réflexion.

Aussi, il ne faut pas chercher à fuir la polysémie, mais au contraire à l’interroger : le mot a plusieurs sens ? Questionnez ce choix sémantique et le lien entre les différents sens et l’oeuvre au programme. Cela vous donnera peut-être des idées d’axes.

Prenons l’exemple du mot “immoralité” dans le sujet sur Manon Lescaut.

Quel est le sens actuel de ce mot ? a-t-il évolué depuis la parution du roman ? les personnages de l’oeuvre se sentent-ils immoraux ? si l’immoralité fait le plaisir de la lecture, l’oeuvre est-elle dessinée à un public de lecteurs sans morale ?

Vous voyez les pistes qui peuvent s’ouvrir à partir d’un seul mot …

Formuler une problématique

Comme dans tout travail argumenté, il est nécessaire de problématiser une dissertation. C’est à dire d’extraire le questionnement contenu dans le sujet.

Cependant, il ne s’agit pas d’une simple reformulation du sujet, mais d’une explicitation du questionnement.

Si le sujet est une citation, il faut reformuler la citation, puis l’exprimer sous la forme d’une question. Il faut envisager dans la problématique l’antithèse, qui n’est pas toujours exprimée dans le sujet.

Par exemple, pour le sujet « l’art doit il rejeter toute forme d’utilité ? » on pourrait imaginer une problématique comme : L’idée d’utilité est-elle obligatoirement en conflit avec l’art ? L’art perd-il son statut dès lors qu’il devient un moyen et non une fin en soi ? etc.

Toujours sur notre sujet sur Manon Lescaut , on pourrait imaginer la problématique suivante :

Dans Manon Lescaut , le personnage de Tiberge incarne la morale et cherche sans cesse à ramener Des Grieux dans le droit chemin en l’éloignant de Manon. C’est ainsi que Musset, dans son poème “Namouna”, en fait un personnage ennuyeux.

Aussi, on peut se demander si ce personnage droit est condamné à la platitude. En d’autres termes, la saveur du personnage de Manon et de la lecture du roman tient-elle à l’immoralité qui y est mise en scène ?

Trouver un plan

Une fois le sujet problématisé, il faut trouver le plan.

Ici, retour à l’analyse du sujet.

En effet, le type de plan choisit dépend du type de sujet proposé.

Il existe 2 types de plan principaux pour la dissertation littéraire.

Le plan dialectique

Il sert à envisager les deux opinions d’un sujet, puis il les dépasse, ou synthétise, afin d’arriver à une réponse finale construite.

Il faut essayer de rester fin, la deuxième partie ne doit pas entièrement infirmer la première, il ne s’agit pas de vous contredire, mais de faire avancer le raisonnement.

Enfin, le slogan « thèse, antithèse, synthèse » ne fonctionne pas réellement. Il ne s’agit pas de dire oui, non, un peu oui et un peu non en même temps , mais bien de construire un raisonnement, d’envisager les limites d’une thèse et de les dépasser.

Il est utilisé pour un sujet qui vous demande d’envisager les deux opinions, ex : le sujet sur Manon Lescaut

- Oui, parce-que …………..

- En revanche il faut garder à l’esprit que ………….

- Finalement, on comprend que l’un n’exclut pas l’autre et que ……………

Le plan thématique

Il permet de décliner différents thèmes pour répondre à un sujet.

Ce type de plan suppose tout de même une progressivité, on cherche à aller du thème le plus simple et évident au plus complexe.

Il est utilisé dans le cas d’un sujet qui demande d’étayer une thèse et non de la discuter, ex : Le sujet A sur Gargantua

- Parce que …………..

Une fois que l’on a trouvé de quel plan on va avoir besoin, il reste encore à le remplir.

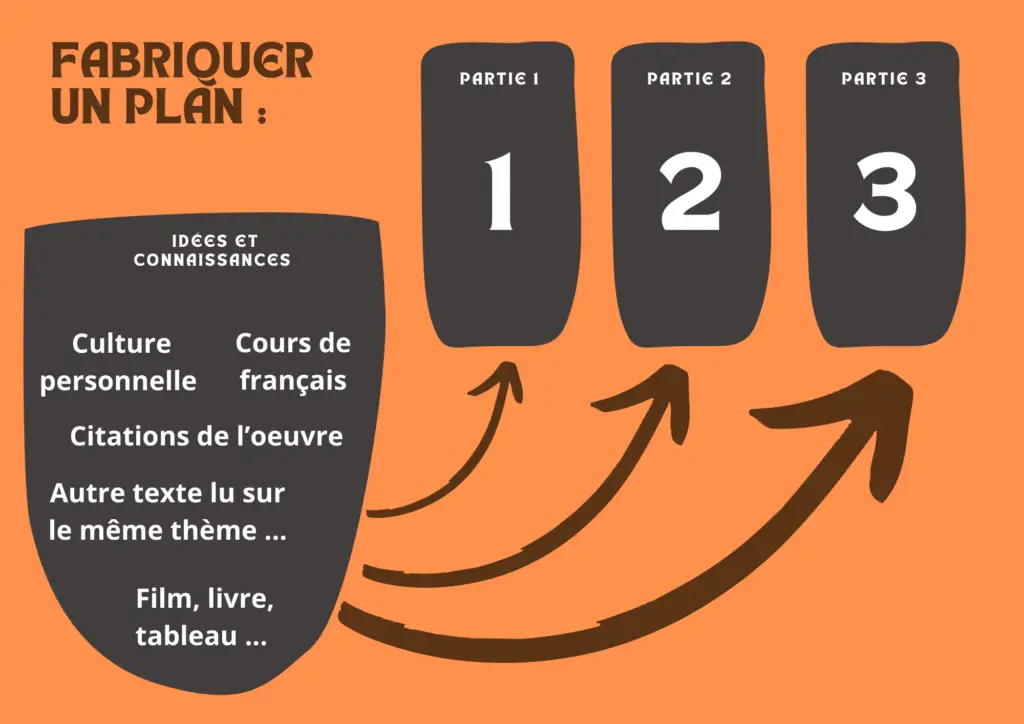

Comment trouver des arguments pour une dissertation ?

Pour trouver des arguments pour une dissertation, on commence par créer un tableau avec les grands axes du plan, puis on cherche les exemples vus en cours et appartenant à notre culture personnelle qui peuvent s’intégrer aux différents axes. Ensuite, on affine et on discute ces exemples.

En d’autres termes, il faut faire feu de tout bois.

C’est à dire noter au brouillon tout ce qu’on se souvient avoir étudié qui peut avoir à voir de près ou de loin à l’oeuvre sur laquelle porte le sujet.

On note ensuite l’ensemble des éléments trouvés sur une feuille, puis on les redistribue aux différents axes du plan.

Normalement, vous travaillez pendant l’année sur un parcours thématique lié à l’oeuvre du programme choisie. Ainsi, tout ce que vous voyez en classe peut être mobilisé pour la dissertation au bac.

Vous verrez qu’une fois vos souvenirs bien creusés, il ne vous reste que peu de trous dans le plan.

C’est à ce moment que vous devez procéder en sens inverse : de quoi ai-je besoin pour remplir cette partie ? Qu’est-ce que je connais qui pourrait répondre à la question ?

Pour trouver des idées, il ne faut pas reculer face aux questions difficiles.

Faites dialoguer les textes, les films, les séries, les tableaux ou les autres oeuvres que vous connaissez. Par exemple, le personnage de Manon Lescaut est immoral, à l’instar du personnage de Georges Duroy dans Bel-Ami de Maupassant.

Leurs différences peuvent être étudiées pour apporter de la profondeur à votre raisonnement.

Un dernier point important : la dissertation vise à vous évaluer, montrez donc tout ce que vous savez, ne vous limitez pas et envisagez tous les aspects de la question qui vous est posée.

Méthode Dissertation Français : La rédaction

Une fois le travail préalable effectué au brouillon, vous avez fait le plus difficile.

Il vous reste à développer vos arguments à l’écrit et à rédiger l’ensemble du devoir en suivant une structure rigoureuse qui reflète votre raisonnement.

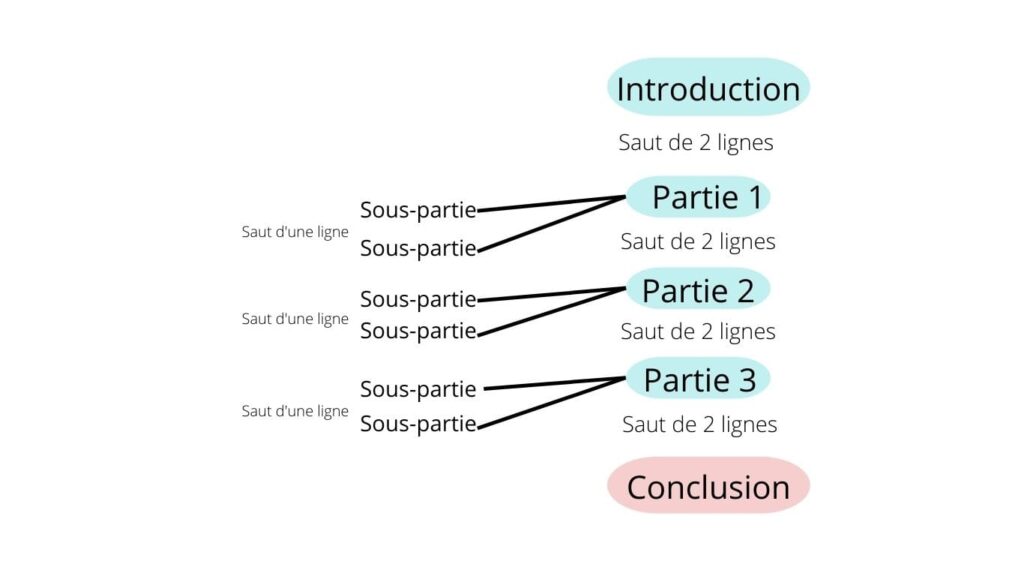

Quelle est la structure de la dissertation ?

La structure de la dissertation comprend une introduction en un paragraphe suivie d’au moins 6 paragraphes représentant chacun une sous-partie (3 axes avec 2 sous-parties ou 2 axes avec 3 sous-parties). À la fin vient la conclusion, elle aussi composée d’un seul paragraphe.

Ça vous dit quelque chose ?

C’est normal : c’est la même chose que pour le commentaire littéraire .

Voyons tout cela de plus près :

Chaque paragraphe commence par un alinéa

- Introduction :

1 paragraphe (retours à la ligne possibles, mais pas de sauts de ligne)

- Phrase d’accroche

- Citation du sujet

- Analyse des mots clés

- Problématique

- Annonce du plan

Le tout doit être le plus fluide possible, chaque point de l’introduction doit découler du précédent, pour ne pas paraître trop mécanique.

- Développement :

Vous rédigez le contenu de votre plan détaillé, attention, il ne faut pas écrire le titre des parties et sous-parties . Seule la construction du devoir et la clarté du découpage en paragraphes des sous-parties permet de reconstituer le plan.

La fin d’une sous-partie sert de transition à la suivante, en une ou deux phrases pour amener la suite de manière fluide.

- 1 paragraphe par sous-partie

- 1 ligne entre chaque sous-partie

- 2 lignes entre chaque grande partie

- Conclusion :

- Résumé du raisonnement

- Réponse à la problématique

- Éventuellement une ouverture

Pour vous aider à mémoriser, voici un schéma représentant la structure d’une dissertation :

Dernier point important concernant la rédaction d’une dissertation : comme pour le commentaire littéraire, on évite le “je” et on lui préfère la forme impersonnelle : “il” / “on” et éventuellement “nous”.

Méthode : L’introduction de la dissertation en français

L’introduction de votre devoir est la première chose que lira le correcteur.

Certains disent que c’est la partie la plus importante.

Quoi qu’il en soit, il importe d’y apporter un soin particulier, c’est-à-dire de respecter scrupuleusement ses différentes étapes et de soigner votre rédaction et votre style.

- La phrase d’accroche permet situer le sujet dans un contexte plus large (Histoire, chronologie, étymologie, actualité, etc.)

- La citation du sujet permet de faire le pont entre votre accroche générale et la problématique précise à laquelle vous allez répondre

- L’analyse des mots clés du sujet vous permet de lancer la réflexion et de montrer que vous êtes capable d’en proposer une lecture fine

- La problématique va guider tout le reste de votre devoir et montre que le sujet fait sens pour vous et que vous êtes capable de le reformuler

- L’annonce du plan permet à votre correcteur d’avoir une première idée du sens que va prendre votre réflexion

Attention, toutes les étapes de l’introduction doivent s’enchaîner de la manière la plus naturelle possible. Il n’est pas possible d’écrire dans un format prise de notes comme dans l’exemple ci-dessous :

Problématique : l’immoralité de Manon Lescaut fait-elle le plaisir du lecteur ? Plan : I. Oui parce que … II. Non parce que … À ne pas reproduire !

Pour aller plus loin, consultez mon article sur l’introduction de la dissertation en français .

Méthode : Le développement de la dissertation en français

Pour le développement, vous serez évalué sur votre capacité à présenter vos arguments de manière construite et logique.

Chaque idée doit être étayée par un exemple précis, cité, dans la mesure du possible, avec ses sources (auteur, oeuvre, date).

Dans le cadre d’un exemple faisant référence à un passage entier d’une oeuvre, pas besoin de citer mot pour mot le texte, simplement de présenter la situation.

En revanche, quelques citations précises sont attendues.

Quand vous rédigez, gardez bien en tête la structure suivante : Argument – Exemple – Justification

Vous la reproduirez plusieurs fois dans chaque partie, et pouvez par conséquent y apporter des modifications : Argument principal – Exemple 1 – Justification – Exemple 2 – Argument 2 – Justification comparant les 2 exemples .

Une fois encore, tout est question de nuance. Il n’y a qu’en vous exerçant que vous arriverez à développer vos compétences rédactionnelles et logiques !

Méthode : La conclusion de la dissertation en français

Comme dans la plupart des exercices argumentés, la conclusion se compose de 2 étapes nécessaires et d’une étape facultative.

- Le résumé du développement permet de rappeler à la mémoire du correcteur (et à la vôtre après plus de trois heures de travail) les différents arguments mobilisés.

- La réponse à la question permet de faire la synthèse de ces argument pour dégager une réponse claire à la problématique posée en introduction.

- L’ouverture consiste à élargir le raisonnement et le questionnement vers de nouveaux horizons. Vous pouvez vous en servir pour mentionner une autre oeuvre à laquelle le sujet vous fait penser, un sujet d’actualité ou une question proche qui vous semble pertinente.

Ne pas oublier la relecture !

La relecture est primordiale dans tout travail rédigé long.

Gardez au moins 20 minutes en fin d’épreuve pour relire attentivement votre copie.

Procédez en plusieurs relectures : visez d’abord les fautes d’accord, puis les fautes de conjugaison, et enfin les fautes d’orthographe, par exemple.

Vous pouvez aussi accorder une relecture à la syntaxe et à la qualité de l’expression. Vérifiez que vos phrases ne sont pas trop longues, qu’elles sont bien claires et qu’elles n’ont pas de double-sens fortuit.

Enfin, profitez-en pour vous assurer que vous avez bien souligné les titres d’oeuvres et mis les citations entre guillemets.

Quelle que soit la méthode choisie, l’important est de vous relire. Après 3h30 de rédaction, vous pouvez être sûr qu’il reste d’énormes erreurs dans votre travail, même si vous avez une orthographe irréprochable. Alors prenez votre courage à deux mains et traquez ces dernières fautes !

Fiche Méthode Dissertation Français en PDF

J’ai cherché à présenter dans cet article une méthode générale pour la dissertation en français .

Aussi, l’article peut-il sembler long et touffu aux élèves qui débutent dans l’exercice.

C’est pourquoi je vais m’attacher à résumer les étapes importantes ci-dessous, puis les proposer dans une fiche méthode PDF en bas de page.

Résumé de la Méthode de la Dissertation en Français

Voici la méthode de la dissertation pour le bac de français en 9 étapes simples :

- Lire le sujet et entourer les mots importants

- Déterminer si le sujet appelle un plan dialectique (question fermée) ou thématique (question ouverte)

- Reformuler le sujet sous la forme d’une question qui sera la problématique du devoir

- Trouver un plan et l’alimenter avec des idées et exemples issus de vos cours et de votre culture personnelle

- Rédiger l’introduction au brouillon de manière fluide et naturelle (accroche, sujet, définitions, problématique et plan)

- Rédiger au propre le développement (minimum 6 paragraphes au total)

- Rédiger la conclusion (résumé, réponse à la problématique, ouverture)

- Vérifier la structure du devoir (sauts de lignes, alinéas)

- Relire l’ensemble du devoir (orthographe et syntaxe)

Besoin d’une aide personnalisée ?

Je propose également des cours particuliers pour tous niveaux :

- Préparation d’examens

- Stages méthodologiques

- Révisions culture littéraire

- Grammaire et orthographe

- Et bien d’autres possibilités

Le tout en 100% distanciel (par WebCam) à partir de 50 euros / heure .

N’hésitez pas à me contacter ( [email protected] ) pour davantage de renseignements, et pour réserver votre premier cours !

Recommended Articles

Comment faire une phrase d’accroche ? (Commentaire, dissertation, essai)

Comment faire l’introduction d’une dissertation en français ?

Leave a comment cancel reply.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Aucun résultat

Relance une recherche.

- Vérifie l’orthographe de votre recherche

- Trouve un synonyme

Demande de l'aide

Pose ta question sur la zone d’entraide, demande à un prof.

Disponible de 17h à 21h en semaine

Tous les résultats (0)

- Textes courants

- Le texte argumentatif

- Trucs pour préparer une analyse littéraire (dissertation)

L'analyse littéraire (la dissertation)

La dissertation est un texte d’analyse qui vise à expliquer les représentations du monde contenues dans des textes littéraires.

- L’introduction

- Le développement

- La conclusion

- L'introduction

L’introduction est la partie de l’analyse littéraire (dissertation) où l’on formule clairement le sujet et où l’on démontre qu’on a bien compris sa problématique ainsi que ses principales orientations. Elle fournit au lecteur les premiers éléments qui le guideront dans sa lecture.

L'introduction se divise en trois parties :

- 1. Le sujet amené

- 2. Le sujet posé

- 3. Le sujet divisé

- Le sujet amené

Le sujet amené met en contexte la question à traiter. Plusieurs pistes peuvent servir de point de départ; on choisit celle qui convient le mieux au sujet : des données historiques, une hypothèse, une question d’actualité, un courant littéraire, etc. Quelle que soit la piste choisie, elle doit être rattachée au sujet par un lien étroit et pertinent, propre à susciter l’intérêt du lecteur.

1. Poète tourmenté et angoissé, Charles Baudelaire publie son célèbre recueil Les Fleurs du mal en 1857. Dans cette oeuvre, il rédige quatre poèmes qui mettent de l'avant un sentiment de désespoir, d’angoisse et d’ennui, état mental qu’il nomme le spleen . 2. Plusieurs romans ont présenté la situation difficile des Canadiens français durant les années 1940 et les répercussions de la guerre sur leur vie. Tit-Coq, une pièce de théâtre populaire , raconte justement l'histoire d'un jeune soldat revenant de guerre.

Afin de trouver des idées intéressantes à l’intérieur d’un sujet amené, il est utile de consulter la théorie dont on dispose sur l’auteur, l’œuvre et le contexte dans lequel elle s’inscrit, etc.

Pour constituer le sujet amené, il faut éviter les idées plus ou moins vagues, les généralités ou encore les banalités.

- Le sujet posé

Le sujet posé présente clairement la question qui est à la base du travail et qui servira de fil conducteur tout au long de l'écriture. La formulation de cette question doit être suffisamment claire pour que le lecteur comprenne bien tous les éléments qui la composent.